DTMを始めたけど、ピアノとか音楽理論とか全然わからない…

作曲をする上で、最低限知っておくべきことって何?

このようなお悩みや疑問にお答えする内容です。

音楽アプリ開発・音楽教育動画をアップしているScale Numbersが解説する「音楽プロデューサーのためのピアノ・キーボード理論講座」をまとめました。

今回はPart2として、「コード」と「トランスポーズ」について解説します。

「コード」とは?

コードとは、主にそのスケールで使われている音を使って構成される和音のことです。

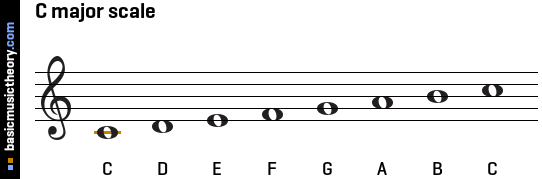

たとえばCメジャーキーの場合。

スタート(スケール1番目の音)はドで、ドを基準としたコードは「ド・ミ・ソ(1・3・5)」となります。

スケールで次に使われているのはレ(2)の音です。

スケールで使われている音を使うと、レを基準としたコードは「レ・ファ・ラ(2・4・6)」となります。

同様に、3番目は「ミ・ソ・シ」、4番目は「ファ・ラ・ド」など、スケールの構成音を使って、そのスケールに合ったコードを作ることができます。

画像:動画より

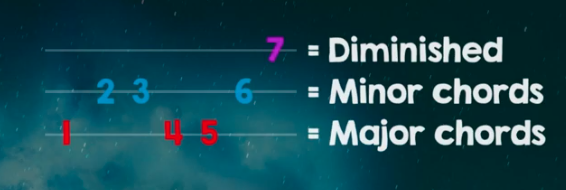

メジャースケールの場合、1・4・5番目のコードはメジャーコードに、2・3・6番目の音はマイナーコードに、7番目のコードはディミニッシュコードとなります。

現代音楽で主に使われるのは、1・4・5・6のコードで、7はあまり使われません。

たとえば、「4−1−5−6」というコード進行などがよく使われます。

画像:動画より

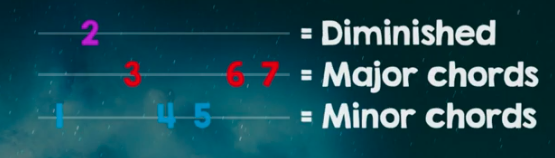

マイナースケールの場合、1・4・5はマイナーコードに、3・6・7はメジャーコードに、2はディミニッシュコードになります。

たとえば、「1−7−4−6」というコード進行がよく使われます。

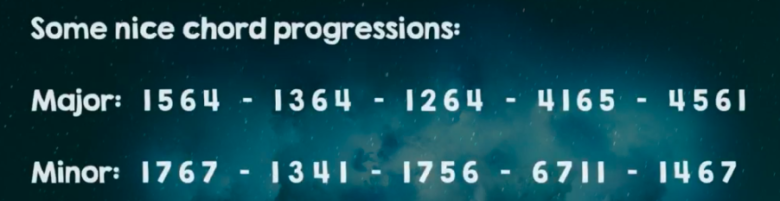

よくあるコード進行

画像:動画より

こちらが、よくあるコード進行のパターンです。

トランスポーズ(転調)とは?

トランスポーズとは、かんたんに言うと「キーを変更すること」、つまり転調です。

たとえば、Cメジャースケールで作っていた曲をトランスポーズ(転調)し、半音+4するとEメジャースケールになります。

トランスポーズすると、コード進行の雰囲気はそのままに、響き方をガラっと変えることができます。

ここからは、いくつかトランスポーズした例を見ていきましょう。

トランスポーズ(転調)の例

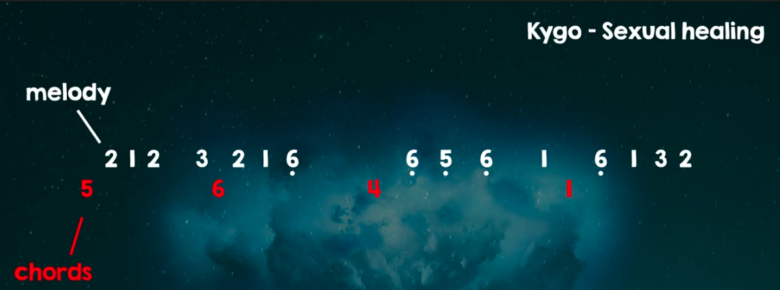

画像:動画より

Kygoの「Sexual Healing」をCメジャーキーにトランスポーズさせてみましょう。

まずは原曲を聞いてみましょう。

次はCメジャーキーにトランスポーズさせたバージョンを聞いてみましょう。

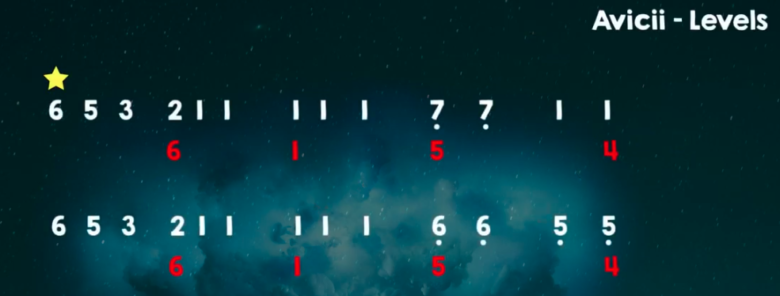

次は、Aviciiの「Levels」をCメジャーキーにトランスポーズさせてみます。

画像:動画より

次はCメジャーキーにトランスポーズさせたバージョンを聞いてみましょう。

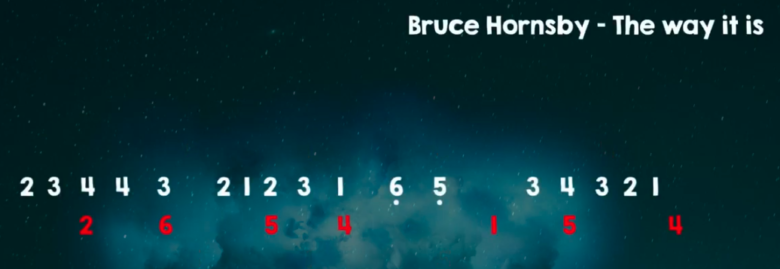

次は、Bruce Hornsbyの「The Way It Is」をCメジャーキーにトランスポーズさせてみます。

画像:動画より

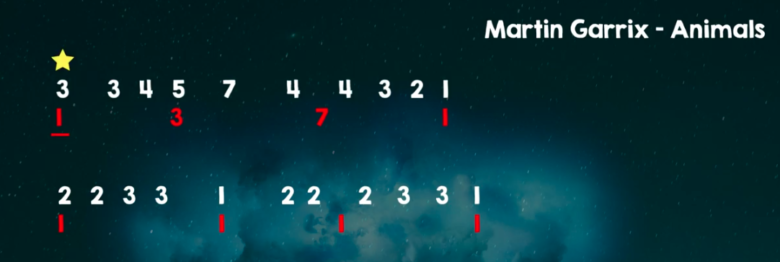

次は、Martin Garrixの「Animals」です。

画像:動画より

このように、トランスポーズさせても楽曲は崩壊することなく、違った雰囲気に聞かせることができます。

トランスポーズもぜひ活用してみましょう。

よりコード進行を学びたい方・活用したい方には、こちらの書籍がおすすめです。

当サイトでは他にもDTM・作曲で使える音楽理論について解説していますので、ぜひこちらもご覧ください↓

Part1はこちら↓