今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

そもそもサブベースとは?

サブベースとは、だいたい60Hz以下の音程(サブフリークエンシー)で鳴らされる音を指します。

音域でいうと、B1以下を指します。

名前の通り、メインのベースを補助するような役割を持つこともあります。

中には「サブベースが聞こえない」と感じる人も多いですが、サブベースがあるおかげで曲に重みや広がりをもたせることができます。

非常に低い音で「耳で聞く」というよりも「肌で振動を感じる」ような音なので、ぜひヘッドホンや良質なスピーカーで聞いてみてください↓(4:39~4:51)

それではここからは、パーフェクトなサブベースを作る方法をご紹介していきます。

コツ1: キックとサブベースの優先順位を適切に選ぶ

たとえばトラップやダブステップ、ヒップホップなどを聞くと、キックの方がベースより大きく聞こえることがあります。

一方で、The ChainsmokersのようなポップやEDMの曲を聞いてみると、ベースよりキックが大きく聞こえます。

これはたまたまではなく、そうデザインされているのです。

もし偶然だとしても、その方がよく聞こえるからそうなっているのです。

ときにはジャンルではなく曲調を基準に決めることもあります。

コツ2: キーが、しっかりしたサブベースに合った曲に適していること

ネットでさまざまな解説を見てきましたが、ときどき誤った情報を見受けます。

「サブベースを使うにはG#マイナーキーがベストだ」と言っているものもありましたが、これは一面的な物の見方だと思います。

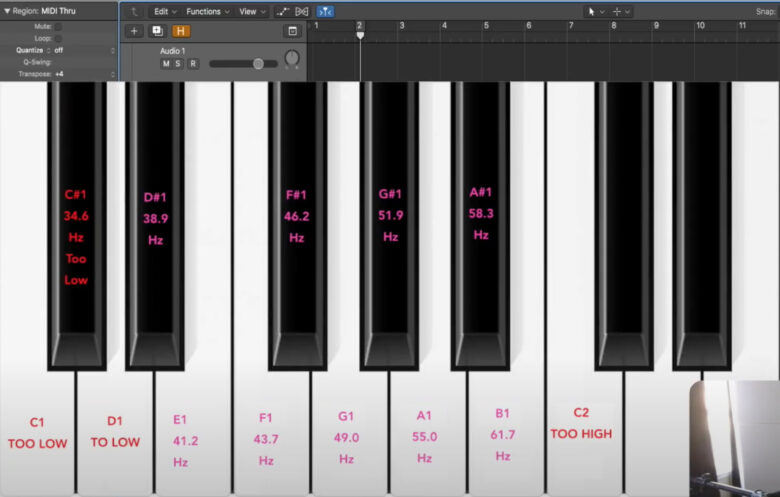

サブベースにはレンジ(範囲)が関係しているため、キーが重要になってきます。

C#1:低すぎ

D1:かなり低い

D#1:38.9Hz

E1:41.2Hz

F1:43.7Hz

F#1:46.9Hz

G1:49.0Hz

G#1:51.9Hz

A1:55.0Hz

A#1:58.3Hz

B1:61.7Hz

C2:高すぎ

一般的に、サブフリークエンシーをだいたい40Hz~60Hzで考える人が多いです。

40Hz以下は、ライブなど大音量で再生される場所でさえも人間の耳では認知しにくい音域だからです。

つまり、サブベースも40~60Hzの間で鳴らすべきなのです。

70~80Hzぐらいも範囲に入れて考えてもよいですが、200Hzはすでに音程感がわかるレベルになるので、サブベースとしては微妙です。

またこれらの理由から、G#だけがサブベースを使うのにベストなキーであるとは言えません。

打ち込みするときに考えるべきこと

実際に音を打ち込んでいくときは、「コード進行の中で、サブベースをどう動かしていくか」を考慮する必要があります。

たとえばFマイナーキーなら、E→D→Aのように進行していくかもしれません。

コードが大きく移動する場合は、サブフリークエンシーに収まる範囲でサブベースを移動させた方がよいでしょう。

たとえば、E1からBb1に移動するのはOK。サブフリークエンシーの範囲におさまっています。

しかし、B1はちょっとギリギリです…

最近では、ワンノートでキックが「ボーン ボーン」と鳴り、リードか上の方でキラキラと鳴っている曲が多いです。

このような場合、G#、G、E、A...サブフリークエンシーの範囲内なら、それぞれ聞こえ方は異なりますが、何を入れてもOKです。

それぞれの音を完璧にするためには何が最も大事なのかを考えながら、サブベースを入れてきましょう。

コツ3:サチュレーションを使う

きれいなサブベースを使うためには、サチュレーションが重要になってきます。

そもそもサチュレーションってなに?

かんたんに言うと、「ゆるいディストーション」のようなもので、温かみのある倍音を加えることを指します。

ここからは、Logic ProでSerumを使う例を見ていきましょう。

4:36~8:41

まず、プリセットでSine Wave(サイン波)を選びます。

SerumやMassiveなど、テーブルウェーブシンセを使うときはPure Sine Wave(最もベーシックなサイン波)からはじめるとよいでしょう。

EQを見ながらやってみるとわかりやすいですが、「Position」を変えると倍音も変わっていき、上の方の周波数が足されていることがわかります。

これがSerumにおけるサチュレーションの効果です。

次はDistortionをかけてみます。

いらない音域が足されたので、EQでカットしましょう。

他にも、Saw Wave(ノコギリ波)のような音になっても、高音域をカットすることでまた違ったサブベースを作ることができます。

使うプラグインによって、サブベースを作る方法、サチュレーションを行う方法はさまざまです。

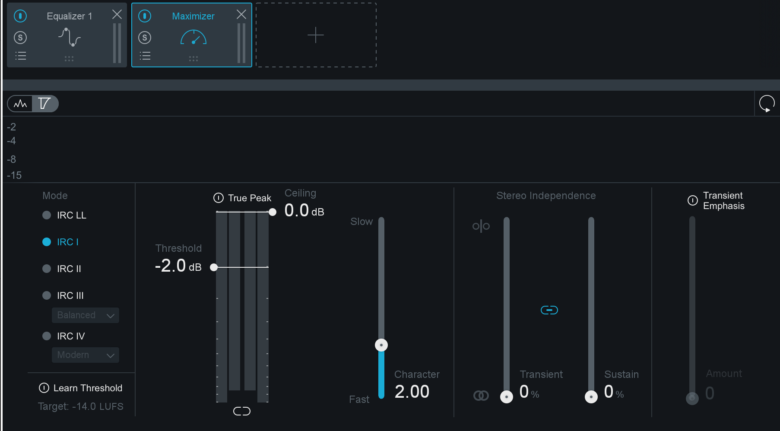

次はアンププラグインを使うやり方を見てみましょう。

Logicの「Amp Designer」を立ち上げます。

プリセットは「Sunshine Stack」を選びます。

ReverbはOFFにしましょう。

そして、さきほどと同様、Sine Waveのような音にしつつ、一部の周波数を加えていきます。

このように、ある特定の周波数を足したり倍音成分を足してサチュレーションの効果を得ることで、より聞こえやすい音が加わります。

これにより、スピーカーやヘッドホンでも聞こえやすくなったり、曲の中で音の抜けをよくすることができます。

一連の流れ(4:36~8:41)

パーフェクトなサブベース(Sub Bass)を作る3つのコツまとめ

今回の内容をまとめると、このようになります。

パーフェクトなサブベース(Sub Bass)を作るコツ

1.キックとサブベース、どちらを前面に出すか決める

2.サブフリークエンシー内で鳴らす

3.サチュレーションであたたかみを加える

さらに音作りを学ぶには?

今回ご紹介したサブベースのように、トラップやヒップホップなど、クラブサウンドに使えるテクニックは他にもたくさんあります。

こちらの本には、クラブサウンドに特化した音作りのコツがぎっしり詰まっています。

また、今回のように細かいオーディオ処理を学ぶには、こちらをおすすめします。

さらにかっこいい音作りができるようになりたいという方には必見の内容です。