今回は、Sound on Soundが解説する「DIベースのミキシングについて」をまとめました。

この記事では、そもそも「DIベース」とは何か、ミックスの時によくある落とし穴や上手にミックスする方法をご紹介します。

特に、バンドやステージでの生演奏をレコーディング・ミックスする方には必見の内容です!

DIベースとは何か?DIの意味とは?

DIベースとは、エレキベース本体から出た音をそのままレコーディングしたベースのことです。

「DI」という文字には「Direct Input」「Direct Interface」「Direct Injection」などさまざまな語源がありますが、いずれにせよ「ベースからダイレクトに来た音」という意味になります。

DIベースはこのような音がします。

エレキベースには大きく分けて2種類のレコーディング方法がある

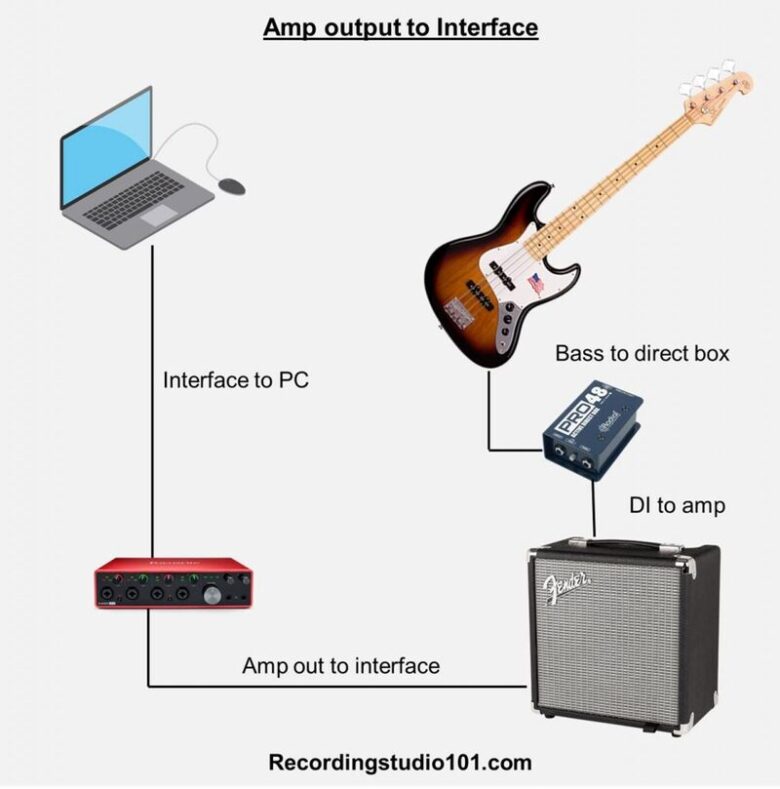

エレキベースやエレキギターのレコーディング方法は大きく分けて2つあり、「LINE(DI)」と「アンプ」があります。

「LINE(DI)」は、DIボックスやオーディオインターフェースに楽器を繋いでレコーディングする方法です。

上記画像では楽器とオーディオインターフェースの間にDIボックスが入っていますが、DIボックスを使わず、楽器とオーディオインターフェースを直接繋いでレコーディングすることもあります。

この方法でレコーディングすると、楽器から出た音がそのままレコーディングできるので、完全に音がドライでクリアな状態になります。

アンプを通した音を録りたいときは、上記画像のように楽器→DIボックス→アンプ→オーディオインターフェース→パソコンのように接続します。

「アンプ」は、アンプの前にマイクを設置し、アンプから出た音を直接マイクでレコーディングする方法です。

アンプを通った音が録音できるだけでなく、使うマイクの種類や、マイクの位置・角度によって音が変わります。

また、部屋鳴り(部屋に響いた音)も少し含まれるので、広がりや空間、ライブ感のあるサウンドにすることができるのが特徴です。

LINE(DI)とアンプ、レコーディングするならどちらがいい?

アンプの前にマイクを設置するレコーディング方法は、マイクやアンプの質や置き方、レコーディングする部屋の環境によって音が変わります。

上手にレコーディングできれば、その製品・セッティング方法・環境でしか出せない音を作り出すことができるので、ライブ感も個性も出やすいレコーディング方法です。

しかし、「マイクの購入にお金がかかる」「正しいセッティングの知識や試行錯誤が必要」「マイクの設置位置・方法によって位相の問題が起きやすい」「小さい音が録れにくい」などのデメリットもあります。

LINE(DI)は、楽器の音をドライな状態(加工の少ない状態、外部の影響をほぼ受けない状態)でレコーディングできます。

アンプにマイクを使う方法よりも少し味気ない音が録れますが、「ドライな音が録れるので後から加工しやすい」「部屋の音響の影響を受けない」「マイクが必要ないので安価で手軽にできる」「小さい音や細かい演奏のニュアンスもしっかりレコーディングできる」などのメリットがあります。

両者にそれぞれメリット・デメリットがありますが、特にバンドなどのライブ演奏をレコーディング・ミックスする場合は、両方の方法でレコーディングし、ミックスで上手に混ぜていくことが多いです。

DIベースのミックスで陥りやすい落とし穴とは?

前述の通り、DIベースは非常にドライでクリアな音が録れるのが魅力の1つですが、一方で「どんなサウンドに仕上げてミックスすればいいのかわからない」「他の楽器と上手くなじまない」と悩むミュージシャンも多いです。

そもそも、エレキベースはアンプやスピーカーを使うことを前提に作られているので、LINE(DI)録音のベースの音は非常に味気ない音になっていることが多いです。

そのため、DIベースの正しいミックス方法を知っておくことが大切になります。

DIベースのミックスが難しい3つの理由

DIベースのミックスが難しい理由は大きく分けて3つあり、「レコーディング方法によって周波数バランスが大きく異なること」「現代で求められてるベース像」「ジャンルや曲によって役割が異なること」が挙げられます。

DIベースのミックスが難しい理由1:レコーディング方法で周波数バランスが大きく異なる

こちらの3枚の画像をご覧ください。

ベースアンプとスピーカーを使った音1

ベースアンプとスピーカーを使った音2

DIボックスのみを使った音

いずれのエレキベースのEQスペクトラムですが、1枚目と2枚目(ピンク)には大きな問題があります。

まず1枚目のスペクトラムを見ると、500Hz付近の中音域が、ピーク(最も音量が出ている部分)である150Hz付近よりも15dB以上も音が小さくなっています。

2枚目のスペクトラムは、20dB以上の大きな差になっています。

対して、DIボックスだけを使ったレコーディングした3枚目(緑)は、150Hz付近と500Hz付近の落差が5~6dB程度に留まっています。

このように比較してみると、レコーディング方法の違いで周波数帯域のバランスが大きく異なることがわかります。

DIベースのミックスが難しい理由2:現代で求められてるベース像のレベルが高い

1960年代から1980年代ごろまでは、技術的な問題もあり「ベースは少し聞こえていれば十分」という時代でした。

しかし、今では一般リスナーも低音域がよく聞こえるデバイスを使って音楽を聞いていることもあり、ベースの存在感がしっかりあり、リズム楽器としての役割を感じられるほど細かな動きやグルーヴが分かるほどクリアであることが求められるようになりました。

そのため、低音域のミックスがしっかりできていないと「プロフェッショナルなサウンド」だと思われることはなくなりました。

DIベースのミックスが難しい理由3:ジャンルや曲によって役割が異なる

ベースをミックスするとき、特に心がけるべきなのは「音域としてのベースの役割」と「楽曲におけるベースの役割」をどちらも考えることです。

ベースは一言で言えば「低音楽器」ですが、レゲエにおけるベースのように高音域があまりない深みのあるベースもあれば、パンクロックなどでピッキングの高音域が目立つような激しいベースもあります。

また、「コードのルート音を担当する」などのハーモニー的な役割もあれば、「ドラムと一緒にグルーヴを作っていく」などリズム楽器としての役割もあります。

エレキベースはさまざまなジャンルで異なる役割を持つため、ミックスのときはまず「この楽曲において、ベースはどんな役割があるか?」を意識することが大切です。

DIベースのミックスのポイント6つ

DIベースのミックスのポイントは、大きく分けて6つあります。

1.コンテキスト(文脈)に沿ったミックスをすること

ソロで聞いたときのサウンドも重要ですが、「他の楽器と一緒に聞いたときにどう聞こえるか」も重要です。

「音に不要なノイズが含まれていないか」などのベース単体の問題だけでなく、楽曲内での役割をきちんと果たせているかも考えましょう。

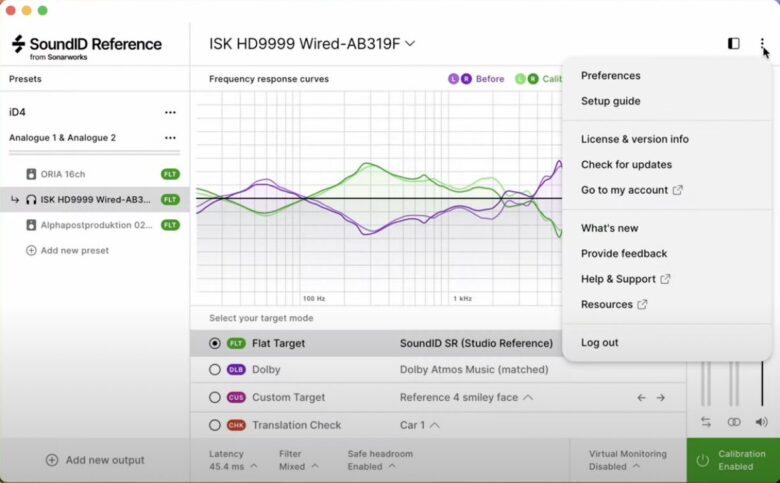

2.モニタリングの音量を適切にする

低音は音量によって実際に知覚する音量が変わるため、適切な音量でモニタリングするようにしましょう。

関連記事:「等ラウドネス曲線」とは?単位「Phon」の意味も解説します

3.EQを使うときは広めのQ幅にする

特に低音域は、狭めのQ幅でブースト/カットしてしまうとある特定の音程にだけ影響が出てしまうことがあります(C2の音にだけEQがかかってしまう等)。

特定のレゾナンスを処理したい場合などをのぞき、すべての音程が均一になるようにEQはできるだけ広めのQ幅を使いましょう。

4.均一でない演奏を調整したいときは、コンプレッサーを控える

コンプレッサーを使うと、演奏のニュアンスを壊してしまうことがあります。

コンプレッサー以外の編集方法を試してみましょう。

5.中低音域で他の楽器とケンカしてしまう場合は、ベース優先にする

中低音域はベースにとって非常に重要な周波数帯域なので、他の楽器と被ってマスキングが起こってしまう場合は、他の楽器の中低音域を削ってベースを優先してみましょう。

6.ベースがなじまない原因は、演奏の問題かもしれない

「ベースが上手くなじまない」と感じるとき、それはベースのサウンド(質感など)の問題ではなく、演奏そのものが原因であることがあります。

演奏技術が足りなかったり、間違った音を演奏している可能性があります。

ベースだけでなく他の楽器にも同様の問題がないかどうか、一度チェックしてみましょう。

※こちらについては後述の「ベースがなじまない原因は、演奏の問題かもしれない」で解説します。

キックとぶつからないようにする方法

DIベースに限らず、ベースのミキシングでよくあるのがキック(バスドラム)との問題です。

両者は音域が近い、もしくは被っているため、マスキングが起きてしまうことが多いです。

この問題を解決するには、中心となる音域を変えておくか、サイドチェイン(ダッキング)を使うかのいずれかの方法があります。

よく使われるのはサイドチェインを使う方法ですが、これは少しだけ行うだけでも十分に効果があります。

一方で、サイドチェインはベースのグルーヴ感を変えてしまうため、エレキベースのように人間の手で演奏される場合は、自然さが薄れてしまうこともあります。

しかし、レコーディング時からキックとベースの音域の棲み分けを行ったり、EQを使って根幹となる音域の棲み分けができていれば、サイドチェインを使わなくても十分キレイにミックスすることができます。

「ベースがなじまない原因は、演奏の問題かもしれない」

先ほど、DIベースのミックスにおける6つのコツで「ベースがなじまない原因は、演奏の問題かもしれない」という項目を挙げました。

こちらについて詳しく解説します。

ベース本体の特性を知ることの重要性

いいミックスをするには、やはり元々の音がいい音であることが重要です。

この「いい音」を作るためには、ベースそのものの作りや特性に左右されます。

優れたベーシストであれば、そのベース本体の特性(響きやすい場所・響きにくい場所があることなど)を理解したり、どの弦の何フレットを使って演奏するのが最も効果的であるかを理解しています。

例えば4弦ベースで3弦(A弦)7フレットのEを中心に演奏するとき、そのうちいくつかの音だけ2弦(D弦)2フレットのEを含めて演奏することはないでしょう。

同じ「E」でも、わざわざ違う弦を使うのは演奏の効率が悪いですし、使う弦やフレットの位置によってサウンドも変わるからです。

しかし、時によってこのような演奏をするプレイヤーもいます。

1回きりのライブであればまだしも、レコーディングしてマスター音源を作ってリリースするようなプロジェクトの場合はエンジニアやリスナーに何度も聞かれることになりますので、このような小さな違和感は分かってしまいます。

そのためミキシングエンジニアは、音に一貫性を持たせるために細かく演奏データをエディットすることがあります。

例えば、先ほどのように同じ音程を違う弦を使って演奏した場合は、同じ弦・同じフレットを使って演奏した音に差し替えることがあります。

ピッキング・フィンガリング技術の重要性

演奏技術においてとても重要になるのが、ピッキングとフィンガリングです。

ピッキングとフィンガリングはいずれも場所によってアタックや質感が大きく変わります。

そのため、例えば曲中でピッキングとフィンガリングを切り替える場合は、切り替えたときも一貫性のあるサウンドになるよう、ピッキング・フィンガリングの場所をよく考えることが大切です。

DIベースのミックス手順

ここからは、DIベースのミックス方法をご紹介します。

ミックスする前にやるべきこと・やるべきでないこと

ミックスする前は、よりミックスをスムーズに行えるように情報を整理しておくことが重要です。

例えばトラックを単体で聞いてみたり、全体で聞いたときにある特定の音だけ不必要に大きな音量になっていたり、小さすぎていないかなどを確認しましょう。

このときに注意していただきたいのが、この段階での音量の調整をコンプレッサーで行わず、ゲインプラグインや音量のオートメーションを使うことです。

コンプレッサーは音の質感やグルーヴ感まで変えてしまうことがあるので、この段階ではあくまでも音量(Gain)だけを調整するようにしましょう。

また、演奏していない部分にはノイズしか入っていないことがありますので、不要であればこの時点で削除しましょう。

パッと聞いて無音に聞こえる部分でも、これからミックスをしてコンプレッサーなどを使っていくと非常に小さなノイズも目立ってしまうことがあるためです。

DIベースのミックス手順1.修復用EQ・フィルター

DIベースをミックスするとき、まず行うのが「修復用EQとフィルター」です。

「修復」という名前をつけているのは、ここでは元の音にある問題・欠陥を修復することを目的にしているからです。

どんなマイクやレコーディング環境でも、必ずどこかに偏り(特性)や問題がありますので、それらのマイナス要素を±0になるように直します。

前述の通り、ベースは音程のある楽器のため、このようなEQをするときはできるだけ広めのQ幅にすることがポイントです。

特に、低音域はベースにとって根幹となる(ピークのある)周波数帯域になりますので、特定の音だけ大きく聞こえたり小さく聞こえたりしないようにすることが大切です。

また、セクションやフレーズによって大きく演奏するところや小さく演奏するところなどがありますので、大きく演奏したときでもしっかりヘッドルームが確保できるよう、0dBFSを超えるような音量にならないように注意しましょう。

ハイパスフィルターをかけるコツ

これまでの解説で、ミックスのときは他の楽器と一緒に聞きながら全体のコンテキスト・バランスを整えていくことが大切だとお話しました。

しかし、この段階ではベース単体で、もっと言えばベースの低音域だけを聞いてミックスをするのもよいでしょう。

例えば、ベースの最低弦(4弦)のEの周波数は41Hzですので、理論上はそれよりも低い音は必要ではないでしょう。

そのため、スロープ(角度)を12dB・18dB程度にしたハイパスフィルターをかけ、30Hz以下の音をカットするとよいでしょう。

DIベースのミックス手順2.全体のコンテキストを考えたEQ

先ほどの「1.」では主にベース単体で聞きながら音を整えるEQでしたが、ここでは他の楽器と一緒に、全体のバランスを考えてEQをしていきます。

このときにおすすめの方法が、ドラムやギターなどの他のトラックで軽くBusミックスをしたところに、ベースを入れてみる方法です。

- ベースをミュートする

- ドラム全体をBus(グループトラック)にまとめる

- コンプレッサーを追加し、ゲインリダクションが2~3dBになるように設定する

(Ratioは2:1がおすすめ) - キーボードやギター、ボーカルなどの他の楽器のBusも同様に作る

(ベースは入れない) - ベースのミュートを解除し、ベースが適切に聞こえるレベルにEQや音量を調整する

例えば、他の楽器のピーク(根幹となる周波数帯域)と被りやすい中音域を調整するため、ベースの500Hz付近を8dB程度カットしたり、他の楽器のアタックやボーカルの子音と被りやすい3kHz以上をシェルビングで-3dB減らしたりします。

このように調整すると、ベースが少し物足りなく感じるかもしれません。

そのため、次はベースをいきいきと、ライブ感のあるサウンドにするための処理をしていきます。

まず、ベースの根幹となる低音域を少しブーストします。

特定の音程にだけ影響しないよう、Q幅は0.3程度の広めのQ幅にします。

100~120Hz付近を中心として、4dB程度ブーストしてみましょう。

「1.」で中音域を大幅にカットしている分、ここで低音域を増やし、ベースの存在感を維持します。

ベースの重要な周波数を再度確認する

ここまでで、「100Hz付近の低音域をブースト」「30Hz以下をハイパスフィルターでカット」「500Hz付近の中音域をカット」という大きく3つのキーポイントに分けてEQをしました。

もしこの時点で微調整が必要であれば、調整を行います。

例えば「100Hz付近の低音域をブースト」で使ったEQバンドをゆっくりと動かして、90~150Hz付近に移動させてみましょう。

すると、ベースの存在感が少し薄れたり、強まるように感じるポイントがあります。

このようにゆっくり少しずつ動かしながら、ベースが最も映える周波数に微調整していきましょう。

どの周波数帯域に調整してもピンと来なかった場合

このようにベースを調整して、もしどの周波数帯域をブーストしてもイマイチいきいきと聞こえない場合や存在感が出てこない場合は、他の楽器とマスキングが起こっている可能性があります。

このような場合は、ハイパスフィルター(ローカットフィルター)を使ってマスキングが起こっている楽器を探ってみましょう。

- ドラムやギターなど、各楽器のBus(グループトラック)にEQを追加する

- 50Hz以下をカットするハイパスフィルター(ローカットフィルター)を追加する

- ベースがはっきり聞こえてくるまでカット量を徐々に増やす

このプロセスを使って、どの楽器とマスキングが起こっているのかを探ります。

音楽的に支障が出ない範囲でローカットできる楽器を見つけ、ベースが聞こえやすくなるように調整しましょう。

もう一度ベースの中音域と高音域を見直す

ここまでで楽曲全体のベースのいいポジションを見つけたら、ここでもう一度ベースの中音域を見直しましょう。

はじめは500Hz付近を中心として少し大幅にカットしていますが、もしかするともう少しカット量を減らしてもいいかもしれません。

また、ベースのアーティキュレーションをもう少し強調したい場合は、4~5kHzを0.7程度のQ幅で3dB程度ブーストしてみましょう。

音のキャラクターを大きく変えずに、ベースがしっかり前に出て聞こえるようになるぐらいまで調整するとよいでしょう。

もし高音域やアーティキュレーションを強調したい場合は、エキサイター(Exciter)を追加しているSendトラックを使うのもおすすめです。

※「Super Highs」というトラック名にしておくとわかりやすいです

2~3kHz付近の倍音を足すことができるので、よりベースの存在感が際立つようになります。

DIベースのミックス手順3.コンプレッサーで音量と安定感を整える

次は、コンプレッサーを使って音量を整え、安定感を確保していきます。

コンプレッサーを使うときは、「ベーストラックに直接コンプレッサーを追加して音量を整える方法」と「Sendトラックを使ってパラレルコンプレッションを行う方法」の2種類があります。

前者を行ってから後者で調整するのがおすすめの順番です。

ベースにコンプレッサーをかけて音量を調整するときのコツ

まずは、音量の落差が激しくなりすぎないように、ベーストラックにコンプレッサーを直接追加して音量の大小を整えます。

もしコンプレッサーの使い方に自信がない場合やまだあまり知識がない場合は、コンプレッサーにあるベース関連のプリセットから始めてみるのがおすすめです。

ベースのプリセットを使う場合は、まず始めにスレッショルド(Threshold)を0dBにし、コンプレッサーが全くかかっていない状態にします。

そして、レシオ(Ratio)を2:1に設定してやさしめのコンプレッションがかかるようにし、スレッショルドを徐々に下げていきます。

ゲインリダクション(Gain Reduction)が4~5dB以上になると「やりすぎ」になりやすいので、それよりも低い数値になるように調整するのがおすすめです。

コンプレッサーの中には、ピーク(Peak)とRMSのどちらをベースにしてコンプレッションをかけるかを設定できる製品もあります。

ピークをベースにする場合は、トランジェント(アタック、音の立ち上がり)に素早く反応するため、ドラムのアタックなど突発的な大きい音を調整したいときにおすすめです。

RMSをベースにする場合は、ピークの時よりも少し長いスパンでコンプレッションを行うため、トランジェントを崩しすぎずに調整することができます。

パラレルコンプでベースに安定感を出す

さらにベースに安定感を加えたい場合は、パラレルコンプレッションがおすすめです。

Sendトラック(Auxトラック)にコンプレッサーを追加し、元の音とコンプレッサーがかかった音(Sendトラックの音)を混ぜ合わせます。

パラレルコンプを使うときは、Sendトラックに追加するコンプレッサーは少し強めの設定にするのがおすすめです。

例えばレシオが「6:1」「8:1」、ゲインリダクションが10dB程度、アタックもリリースも速めの設定です。

これぐらい強くコンプレッションがかかった音は、ダイナミクス(音量の落差、抑揚)はかなり薄れますが、逆に言えば常に一定の音量をキープして聞こえるようになります。

そのため、元の音のダイナミクスはそのままに、一定の音量感をキープしたい場合は、パラレルコンプを使うのがおすすめです。

まずはSendトラックの量を0にし、元の音のダイナミクスを崩さないレベルになるまでSend量を上げてみましょう。

DIベースのミックス手順4.サチュレーションで音のキャラクターを作る

次は、ベースの音のキャラクターを作っていく段階です。

ここまでの作業では、マスキングを解消したり、音量の大小を整えるようなプロセスが多かったため、ベースに特別なキャラクター感がなく、味気ないように感じるかもしれません。

そこでここでは、ディストーションやオーバードライブなどのサチュレーション系プラグインを使って、ベースにキャラクター(質感)を足していきます。

パラレルサチュレーションを使おう

ベースにサチュレーションを使うときは、前述のコンプレッサーと同様にパラレル処理(パラレルサチュレーション)を使うのがおすすめです。

ディストーションやオーバードライブなどのプラグインは、使用すると低音域から高音域まで全体的に音量が増えてしまうことがあります。

そのため、パラレル処理にすることでサチュレーションプラグインの後にEQを使い、サチュレーションによって発生した不要な周波数帯域を削るのがおすすめです。

このようにすると、高音域にだけ倍音を足してベースの存在感を際立たせたり、フィンガリングやピッキングの音をキラキラさせることが可能です。

パラレルコンプレッションとパラレルサチュレーションの併用

このようにパラレルサチュレーションを行うとき、サチュレーションプラグインの前に強めのコンプレッサーをかけておくのもおすすめです。

例えばレシオを「4:1」程度にし、ゲインリダクションを6~10dB程度にすると、強めのコンプレッションになります(音量が減りすぎてしまう場合はMake Up Gainなどで上げて調整しましょう)。

こうすると、音量がフラットで安定感のあるサウンドに対してサチュレーションがかかるので、サチュレーションの音自体(Sendの音)に安定感が出ます。

サチュレーションプラグインの後にもう一度コンプレッサーをかけると、サチュレーションによって出過ぎた音も調整できます。

モジュレーション系エフェクトを加えて存在感を出す

もし耳に残るようなサウンドにしたい場合は、コーラスやフランジャーなどのエフェクトを少しかけてみるのもよいでしょう。

このようなモジュレーション系エフェクトは、どちらかというとエレキベースよりもシンセベースの方が好まれやすいですが、少しだけ使うのであればエレキベースにも効果的です。

もちろん、このようなエフェクトを使うときもパラレル処理が使えます。

「少しだけエフェクトをかけたい」というときには、特にパラレル処理がおすすめです。

また、モジュレーション系エフェクトはモノラルで使うと音程に動きが出るような効果を出すことができます。

エレキベースは基本的にモノラルで使われることが多いため、ステレオ感(広がり)に動きを加えたいときはステレオで、音程に少し動きを加えるような効果が欲しいときはモノラルで使うとよいでしょう。

DIベースのミックス手順5.ベースを2パートに分けて処理をする

次は、より細かく調整するためにベースを2つのパートに分けます。

これまで作ったベーストラックを複製し、全く同じトラックを2つ用意します。

そして、片方を「低音域専用」、もう片方を「中〜高音域専用」トラックにします。

低音域専用のトラックには、ハイカットフィルター(ローパスフィルター)をかけて低音域だけを残すようにします。

そして、必要であれば低音域だけ少しブーストします。

この低音域専用のトラックを調整しているときは、低音域だけにフォーカスできるように中〜高音域専用のトラックはミュートしておきましょう。

「楽曲全体の中における低音(ベース)」としての役割をしっかり果たせているかどうかに注目します。

ベースの音程の動きが激しい楽曲の場合は、音が高くなってもしっかりベースの存在感が維持できるように調整しましょう。

音が高くなったときにベースの存在感が薄れたり、何を演奏しているのかわからないようなサウンドになった場合は、メイン(根幹)となる音域までカットしてしまっている可能性があるため、一番最初のEQを見直してみましょう。

メインとなる低音域だけを聞いてもベースの役割や動きがしっかりわかることが理想です。

中〜高音域専用のトラックには、ローカットフィルター(ハイパスフィルター)をかけて中音域以上だけを残します。

必要であれば、このEQの後ろにエキサイターなどの高音域を増強するようなエフェクトを追加してもいいでしょう。

※低音域とトラックを区別しているので、低音域に影響なくエフェクトをかけることができます

また先ほどと同様、この中〜高音域専用のトラックを調整しているときは、低音域専用のトラックはミュートしておきましょう。

低音域・中〜高音域専用のトラックをどちらも処理し終わったら、ミュートを解除して2つ同時に鳴らしたときのサウンドをチェックします。

低音域専用トラックの音量と中〜高音域専用トラックの音量が、それぞれどれぐらいあるとベストなのか、どれぐらいの音量だと求めるサウンドを実現できるのかを考えながら調整しましょう。

中〜高音域専用トラックの音量を調整して曲になじませる

特に中〜高音域は、弦やピッキング・フィンガリングの質感、ベースの存在感をコントロールする大きな役割があります。

そのため、サビのように他の楽器も大きな音量を鳴らしているようなセクションでは、ベースの中〜高音域がしっかりあった方が埋もれなくなります。

一方、イントロやAメロでは中〜高音域が大きすぎるとベースが目立ちすぎてしまうでしょう。

そのため、ベースの中〜高音域専用トラックはセクションによって音量を調整していくのがおすすめです。

音量(Gain、Volume)のオートメーションを使っても、トラックを複製してセクションごとにトラックを使い分けてもOKです。

例えばイントロやAメロのように静かに演奏するセクションでは、中〜高音域専用トラックの音量を少し下げると、ベーシストがやさしく演奏しているように聞かせることができます。

DIベースに対してアンプシミュレータープラグインを使うべきなのか?

もし必要な場合は、最後にアンプシミュレーター(プラグイン)を使います。

DAWにアンプシミュレータープラグインが付属している場合もありますので、そちらを使ってもよいでしょう。

ただし、ドライでクリーンなDIベースに対してアンプシミュレーターを使った方がいいかどうかは、その曲やジャンル、ご自身やクライアントの好みによります。

例えばロックの場合は、特に中音域が目立つようにアンプシミュレーターを使ってディストーションを加えたりします。

一方、ポップスやヒップホップなどの場合はそうとも限らず、「アンプ感」がない方がむしろ楽曲になじみやすいかもしれません。

そのため、まずはDIベースに対してアンプシミュレータープラグインを使うべきなのかどうかを考えてみましょう。

もしアンプシミュレータープラグインを使う場合は、アンプシミュレータープラグインをSend(AUX)トラックに追加して使うか、ベーストラックに直接追加するか、いずれかになります。

※Sendを使えば、アンプを通した音と元のDIベースの音の割合を調整しやすくなります。

一番最初にアンプシミュレータープラグインを使えばいいのではないか?

「理想の音を手に入れたいなら、一番最初にアンプシミュレータープラグインを使えばいいのではないか?」

このように疑問に思う方も多いでしょう。

確かに、アンプシミュレータープラグインを先に使えばライブ感のあるサウンドをいち早く作ることができます。

しかし一番最初にアンプに通してしまうと、まずそのアンプシミュレータープラグインの中で理想のプリセットを探すのに時間がかかるほか、その設定のアンプを通したサウンドに合ったサウンドを、曲ごとに作る必要があります。

アンプによって低音域から高音域までの出方やエフェクトのかかり方はそれぞれ違いますので、先にアンプを通してしまうと、そのアンプの設定に合ったEQ・コンプレッションなどを1から見直さなければなりません。

しかし、DIベースのように最初からドライな音であれば、まず先に曲に合った質感や立ち位置を完成させる方がよいでしょう。

特にEPやアルバムのように何曲か連続で聞く・ミックスするような場合は、先にアンプを通さない方が一貫性のある作品に仕上げやすいでしょう。

もちろん、アンプシミュレータープラグインを使うのがよくないということではありませんので、使い方や使う順番だけ気をつけましょう。

DIベースに対してアンプシミュレータープラグインを使うときの注意点

人によっては、お気に入りのアンプシミュレーターやキャビネットIRプラグインがあるでしょう。

もしその音をDIベースに使いたい場合は、これまでご紹介したEQなどのテクニックは使わなくても構いません。

今回ご紹介したEQやコンプレッションのテクニックは、あくまでもドライなDIベースを前提としたミックス方法だからです。

その代わりに、DIベースのトラックに対して以下を試してみてください。

・EQで1kHz付近を、Q幅0.3で-6dB下げる

・30Hz以下を18dB/octのスロープでカットする

この状態で、DIベースとスピーカー/アンプシミュレータープラグインを使った音を混ぜてみましょう。

もしクリーンなDIベースの中〜高音域がそこまで必要なければ、中〜高音域はアンプシミュレーターを通したトラックに任せ、DIベースの3kHz付近の高音域をカットしてみましょう。

DIベースとアンプを通したベースの両者のよさを活かしながら、お好みの量に調整しましょう。

ベースのミックスが終わった後はコレがおすすめ

以上の手順でベースのミックスが一通り終わったら、一旦5分間音楽から離れましょう(何の音も聞かない状態が望ましい)。

そして再度DAWに戻って、ベースBus(グループ)を全く新しいBusトラックに送ります(他の楽器を含まない、全く新しいベースBusへ)。

こうするとフェーダーが初期状態になりますので、この状態からベースの音量をもう一度見直します。

ここでは画面を見ずに、音だけ聞いてフェーダーをほんの少しずつ調整しましょう。

すると、その楽曲にとって本当にベストな音量でベースを調整することができます。

ぜひお試しください。

DIベースのミックス方法とよくある落とし穴まとめ

以上が「DIベースのミックス方法とよくある落とし穴」でした。

当サイトでは他にもベースに関するミックステクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓