プロが実際に使っている作曲に関するテクニックが知りたい!

世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

数々のプラグイン・サンプルを販売する「Splice」が監修「Lesson of KSHMR」をまとめました。

今回はそのうち「パワフルなドロップの作り方」の部分をまとめています。

はじめに

今回は、僕(KSHMR)の楽曲「Dharma」のドロップをどのように作ったか、解説していきます。

まずは、この曲のドロップ部分をお聞きいただきましょう。

それでは、各楽器をどのようにして作ったか、一つずつ解説していきます。

EDMドロップの作り方:ベース

まずはベースです。

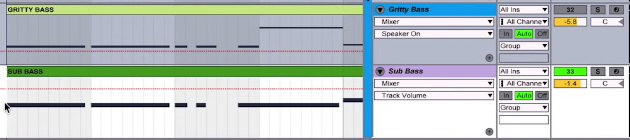

ここでは「Sub Bass」と、僕が独自につけた「Gritty Bass」という名前のベースの2種類あります。

Sub Bass(サブベース)

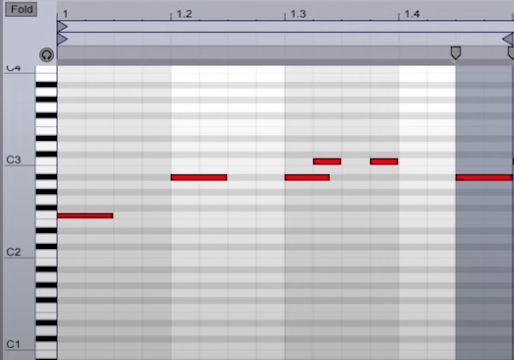

Sub Bassは、ほぼベーシックなサイン波です。

(とても聞こえにくいので、イヤホン・ヘッドホン・スピーカー推奨です)

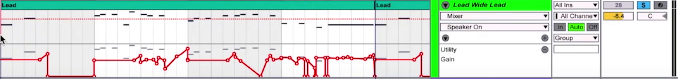

ここでおもしろいのが、ピッチベンドをしている点です。

それぞれの音に移るとき、ピッチベンドをすることで少し緊張感や音をシューッと動かすような動きを与えることができるため、リスナーの注目をしっかりキープできるようになります。

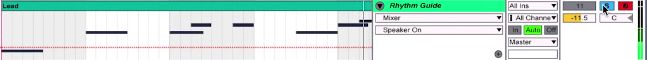

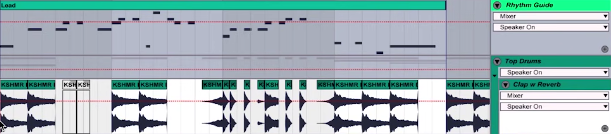

メロディーのリズムを確認するため、クリックのような音でリズムガイドのトラックも作っています。

リズムはメロディーパートと一緒で、ベースもこれに合わせて関わり合うような形になっています。

ベースは他の楽器に比べて早く動きませんが、しっかりサステインがあるため、全体で鳴らしたときにはしっかりパワーのあるサウンドにできています。

Gritty Bass(キラキラベース)

Gritty Bass(キラキラベース)は、このようなサウンドです。

このようにベースをレイヤーするときに大切なのは、「ベースがしっかり前に出ているように聞こえること」と「Sub Bassがいない音域にGritty Bassを置くこと(被っている音域をなくすこと)」です。

ご覧の通り、ベースはリズムはメロディーと全く一緒ですが、たまにアクセントとして少し音を動かしているだけです。

しかしこのように、音程を頻繁に動かさなくても、ベースに動きがあるように聞かせることができます。

これは、Sub Bassは他の楽器に比べて早く動けませんが、ピッチベンドや音程を1オクターブ動かしてアクセントをつけたり、Gritty Bassをレイヤーすることでその効果を高めているからです。

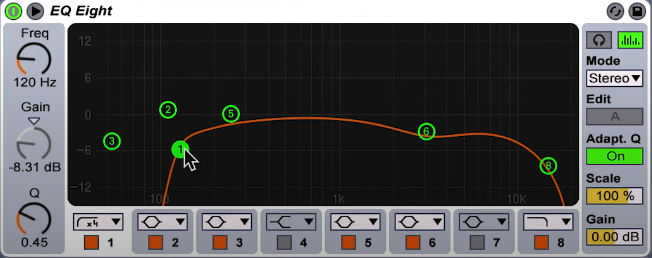

Gritty BassのEQ

Sub Bassに場所を空けながら、Gritty Bassならではの空気感や明るさを加えて目立たせるため、Gritty BassではこのようにEQを使っています。

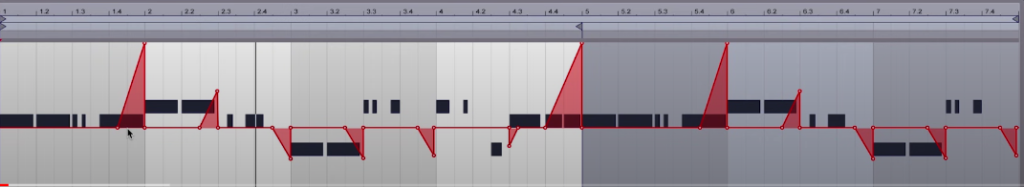

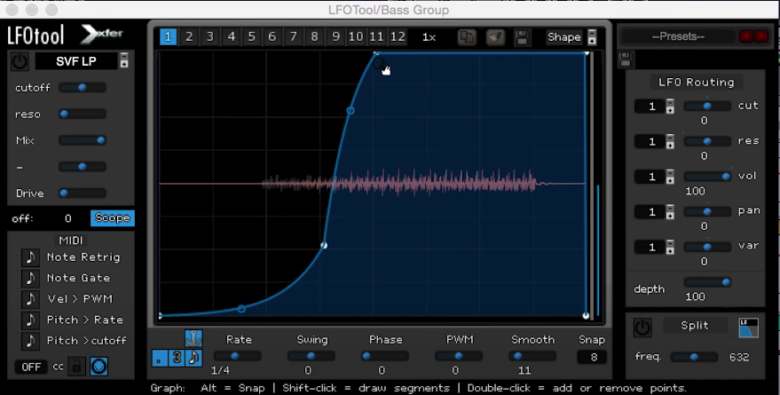

Gritty Bassのサイドチェイン

Xfer Records社「LFOtool」を使って、サイドチェインをかけることも大切なポイントです。

キックが鳴っているときにベースが抑えられるよう、このようなカーブにしています。

EDMドロップの作り方:リード

次はリードです。

このようなリードを作るときに大切なのは、まず「最も前に来て欲しいサウンドを1つ選ぶ」ということです。

(わかりやすいよう、この記事ではこの「最も前に来て欲しいサウンド」を以下「メインのトラック」と呼びます)

メインのトラック

今回はSylenth1のパッチを使っていますが、この後にEQでハイエンドとローエンドをカットしています。

ハイエンドとローエンドを削るのは、他のパートにそれらの帯域の場所を空けるためです。

さらに、ピンポンディレイとリバーブを使って、より広がりのあるサウンドにしています。

これらをバイパスにした状態と聞き比べてみましょう。

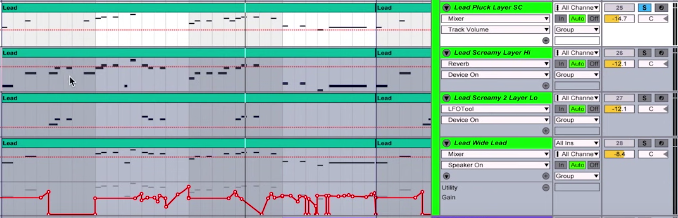

他のリードトラック

次は、こちらのトラックです。

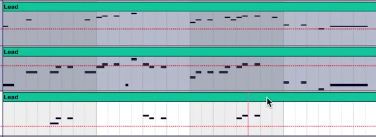

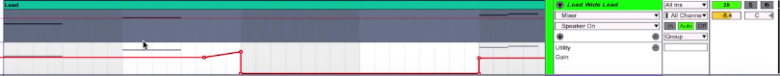

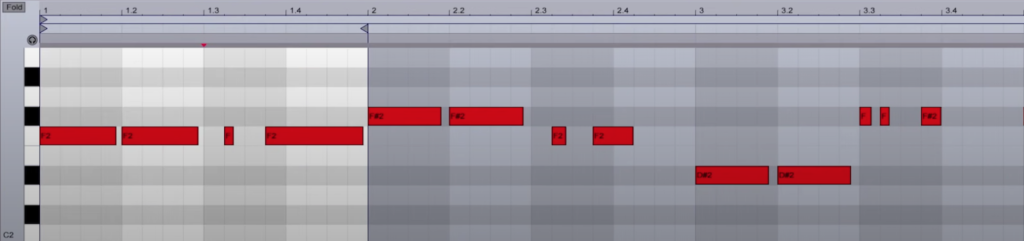

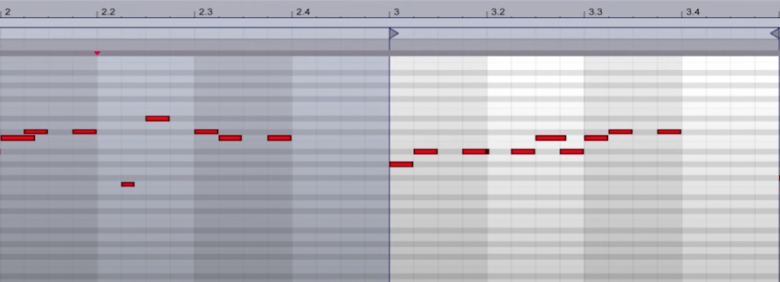

画面を見ていただけるとお分かりいただけると思いますが、実はリードに使っているトラックのうち、全てのパートが全く同じフレーズを演奏しているわけではありません。

コールアンドレスポンスのように、絡み合うパターンになっています。

※下記画像の一番上、白いトラック

次のトラックは、メインのリードを1オクターブ下げ、さらにコールアンドレスポンスの「レスポンス」の役割を担っているパートです。

※下記画像の真ん中、白いトラック

これらを一緒に聞くと、このようになります。

最初の1〜2小節は「コール&レスポンス」の形で演奏されますが、3小節は最後にユニゾンになります。

最後、4つ目のレイヤーはとても重要なトラックです。

空気感・エアー感を出すためのトラックで、スーパーソリッドリードのような音です。

先ほどメインのトラックでハイカットをしたのは、この音が高音域を使いたかったからです。

このようなホワイトノイズのような高い音があると、これによってリスナーがリズムにも注目するようになります。

試しに、4つ目のレイヤーをバイパスにしたときと聞き比べてみましょう。

さらに、このトラックには大きくボリュームオートメーションを書いています。

実はこのオートメーション、MIDIで音が鳴っているときではなく、音が鳴り終わった後、リバーブが鳴っているときに音を上げています。

リバーブ音を強調することで、次のパートに移るときに吸い上げられるような勢いをつけることができます。

EDMドロップのメロディー作りのコツ

空間(空白)を活かすため、メロディーはできるだけシンプルにし、使えるスペースを増やすとよいでしょう。

その空間を埋めるテクニックとして、先ほどのようなリバーブの音量を上げるというテクニックが使えます。

EDMドロップの作り方:ストリングス

次はストリングスです。

このようなストリングを使って面白いサウンドにしたいときは、シンセっぽい音にならないよう、Kontakt音源やサンプラーなどを使って、リアルな音を使うことをおすすめします。

おすすめストリングス音源

ここでは、映画のトレイラーで使われるような本格的なストリングスが使える音源をご紹介します。

(もちろんポップスやダンスミュージックでも使えます)

Native Instruments社「Session Strings」

単体でも購入できますが、他の音源も多数収録されたバンドルで購入した方がお得です。

(Komplete Standard、Komplete Ultimate、Komplete Collector's Editionに収録されています)

初心者〜中級者向け「Komplete Standard」

これだけでもかなりの音源が収録されているので、「打ち込みを本格的に頑張ってみたい」「いろいろな楽器を扱ってみたい」という方におすすめです。

中級者〜上級者向け「Komplete Ultimate」

Native Instruments社の音源が大量に同梱されているバンドルです。

「DTMを本気でやっていくぞ!」「プロになりたい!」という方におすすめです。

たくさん音源が欲しい人向け「Komplete Collectors Edition」

Native Instruments社の音源がほぼ全て同梱されており、これを買えば他は何も必要ないと言えるほどのバンドルです。

音源をこまめに買い足さず一気にまとめてGETしたい方や、プロ志望の方におすすめです。

East West社「Hollywood Strings 2」

UJAM社「Symphonic Elements STRIIIINGS」

FX系

まずは、ドロップが始まった瞬間にホワイトノイズを鳴らしています。

少しサイドチェインをかけていますが、ドロップに入って最初の2小節は開けた感じのサウンドにしたいので、そこまで大きくサイドチェインはかけていません。

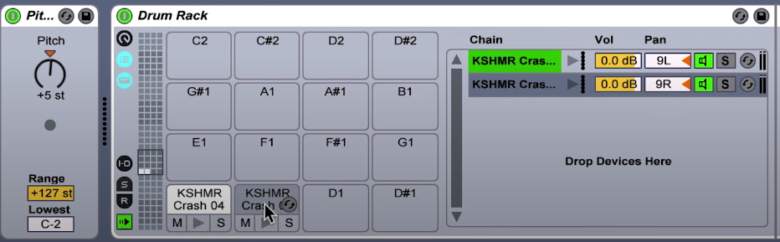

次はシンバルとリバースクラッシュです。

メロディーが終わるときにサポートをするような形で入れています。

そして、同じクラッシュのサンプルを2つ使い、それぞれサンプラーに入れています。

それぞれ左右に少しPanを振っています。

そして最後に、音全体をまとめるためにリバースクラッシュを使います。

次はクラップです。

メインメロディーのリズムを強調するようなサウンドになっています。

全ての楽器が、メロディーラインのリズムにそって動くようなサウンドになります。

ピッチこそメロディーと全く同じではありませんが、メインメロディーと絡み合いながら、この曲のドロップの雰囲気を決定づけるような動きをしています。

全ての音に意図を持ち、なぜ何の音をどのようなリズムで鳴らすのか、考えることが大切です。

リードのリズムガイドとクラップを照らし合わせて見ると、クラップがリードのリズムを強化するような場所に音が入っていることがわかります。

次は、FXボーカルに使っているエフェクトをご紹介します。

お聞きいただくとわかる通り、このエフェクトがあることで楽曲が勢いづきます。

EDMドロップの分析「セメタリーとムーブメント」

次はなぜこのドロップがこのようにパワフルになるのかを、その構成から解説します。

この曲のキーポイントは「セメタリー(Cemetery)」と「ムーブメント(Movement)」のコンビネーションです。

セメタリーとは、メロディーの繰り返しを指します。

(音程が変わっても、リズムが同じであれば「セメタリー」と呼びます)

対してムーブメントは、繰り返しではない状態を指します。

「a,a,a,b」構成

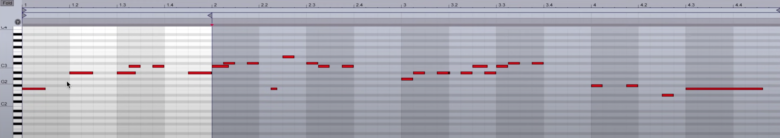

例えばこの曲のベースでは、リズムは同じで音程が異なる小節が最初に3回続いています。

つまり、これはパターン「a」を3回繰り返しているので、「a,a,a」構成と呼ぶことができます。

音程が少し変わるので感情の変化はありながら、リズムはほぼずっと一緒です。

この強力なフレーズが、リスナーにとってアンカー(曲を特徴付ける目印)のようになります。

「a,a,a」と3小節続いたあとは、いよいよ「b」のパターンが来ます。

同じパターンが4回連続で続くと非常につまらなくなってしまうため、4小節目は今までとは違う動きをし、リスナーにはまたホーム(a)に戻りたくなるようにします。

メロディーも同様で、セクション間(小節・フレーズ)で類似性があります。

それぞれのセクション(小節)で新しい感情が沸き起こるようにしていますが、ほとんどが「A#」「C」「C#」の3つをベースとしており、リズムはほとんど同じです。

1小節ごとに、小さな発展(Small Evolution)があるようにしています。

1小節目では、リズムが4つ打ちのキックとベースと重なるようになっています。

メロディー・キック・ベースが同時に鳴る瞬間があるため、とてもパワフルに聞こえるのです。

2・3小節目は、リズムは全く同じで、音程だけ変わっています。

4小節のまとまりの中間である2,3小節目にリズムが全く同じセクションを作りながら、音程を変えてしっかりメロディーも展開させています。

そして最後の4小節目には、この曲のキーのルート音で終わって締め、この4小節をもっと聞きたいと思わせるようにしています。

(動画内では”C”と解説していますが、おそらく曲のキーにおけるルートを指しており、実際にはB♭の音です)

以上で「かっこいいEDMドロップの作り方講座」は終了です。

このシリーズでは他にも打ち込みや音楽理論についてたくさん解説されていますので、ぜひ合わせてマスターしてください。

Spliceプレゼンツ・KSHMRのDTM講座シリーズ

【KSHMR解説】DTMerのための音楽理論基礎講座 Part1 – ディグリーネーム・スケール・コード-

【KSHMR解説】DTMerのための打ち込みストリングス・エスニックサウンド講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのリバーブ講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのボーカルMIX講座

【KSHMR解説】DTMerのためのスネア講座 -打ち込み・MIXの5つのコツ-

【KSHMR解説】DTMerのための「かっこいいEDMドロップの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「メロディーの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「Melodyneを使ったピッチ修正の仕方」

【KSHMR解説】DTMerのための「アコースティックギター打ち込みのコツ」