今回は、ジャズアレンジャーのAdi Yeshayaが教える「Domi & JD Beckの楽曲分析」をまとめました。

世界中から注目を浴びているDomi & JD Beckですが、いったいどのような作曲テクニックを使っているのでしょうか?

昔のスタイルと現代のスタイルをうまく融合している彼らの音楽を、ドラムとキーボード(音楽理論)の視点から解説していきます。

Domi & JD Beckの作曲テクニック1:ドライなドラムの音色

1つ目の作曲テクニックは「ドライなドラムの音色の使用」です。

彼らの音楽を聞くと、僕がちょうどチック・コリアやハービー・ハンコックなどに夢中になっていた70年代後半ごろを思い出します。

そんな僕が彼らのドラムサウンドを聞くと、プレイスタイルは当時と全く違うのにも関わらず、とても親近感のあるサウンドだと感じるのです。

例えば1967年にリリースされたスタン・ゲッツの「Sweet Rain」を聞くと、Domi & JD Beckに近いサウンドだと感じるのではないでしょうか。

これは、非常にドライなドラムの音色が1つのポイントだと言えます。

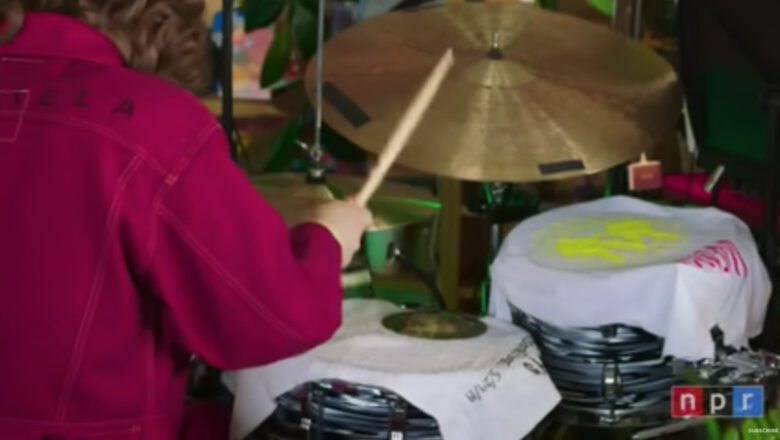

実際に彼らの演奏を見てみると、ドラマーのJD Beckはドラムの上にタオルをかけ、非常にドライなサウンドにしていることがわかります。

このようなドライなドラムサウンドを聞くなら、グレイディ・テイト(ドラマー)やスタン・ゲッツ(サックス奏者)の楽曲がおすすめです。

Domi & JD Beckの作曲テクニック2:ハイブリッドコード

2つ目の作曲テクニックは、ハイブリッドコードです。

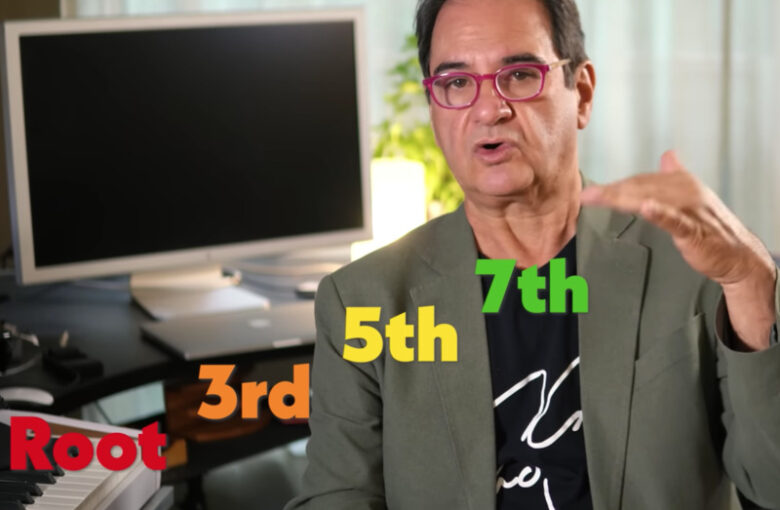

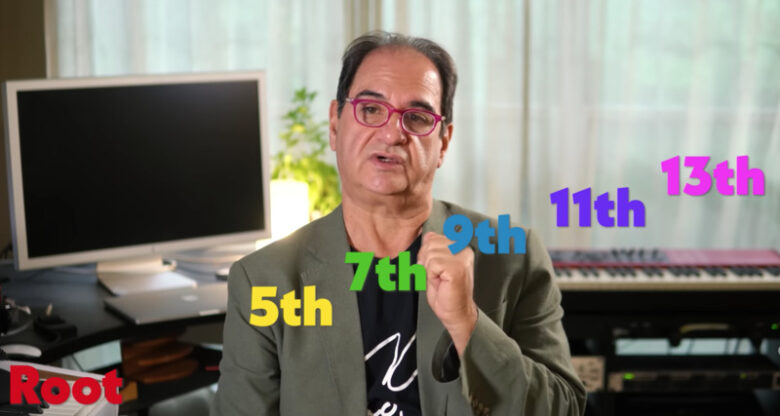

ベーシックなコードを作るときは、「ルート音,3rd,5th,7th」の音を使って構成します。

例えばCmaj7コードなら、「C,E,G,B」の4つの音が使われます。

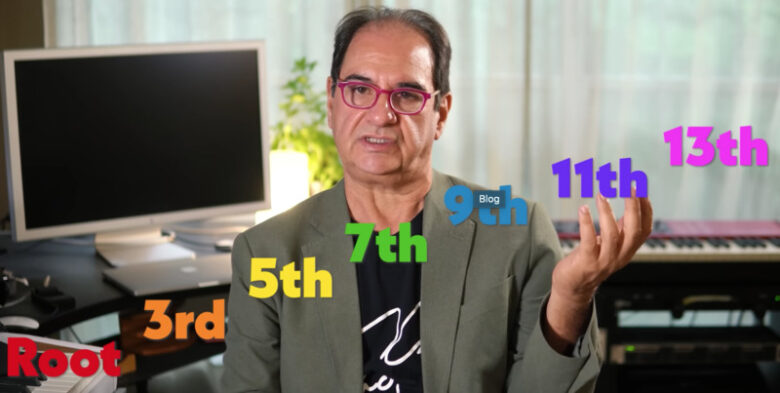

テンションを付け足すときは、さらに9th、11th、13thなどが使われます。

ハイブリッドコードでは、ここでベーシックなコードトーン(ルート、3rd,5th,7th)のうち、サポートの役割をしている音を取り除きます。

例えば3rdの音を抜いて演奏します。

例えば、「Gメジャーコードの3rdの音(B)を抜く+ルートをCにする」のようなことができますが、これは言い換えると「Cmaj9コードの3rdの音(B)を抜く」とも言えます。

このようにコードを作ると、あいまいなハーモニーが生まれ、音楽全体にスパイスを加えることができます。

ハイブリッドコードの作り方

ハイブリッドコードの作り方を、もう少し詳しく解説します。

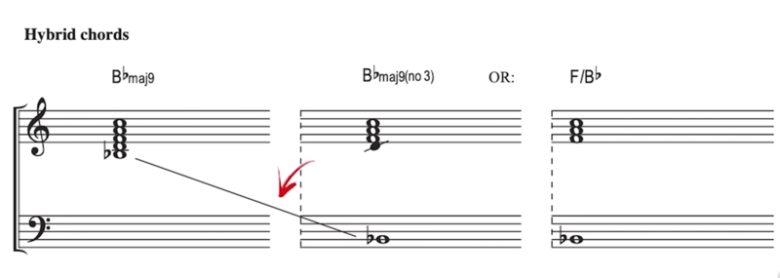

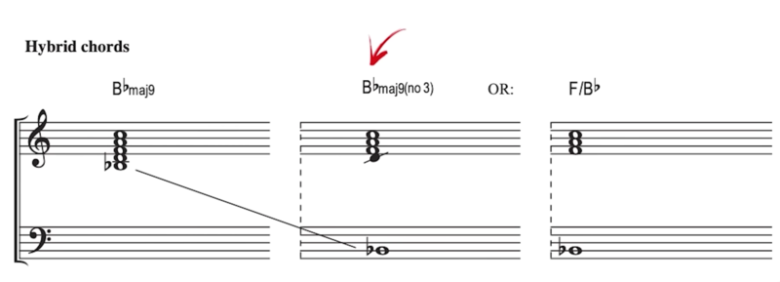

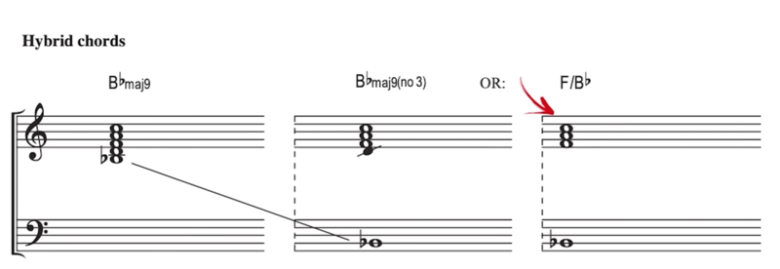

今回は、Bbmaj9の例です。

Bbmaj9(Bb,D,F,A,C)は、このようなサウンドになります。

次に、ルート音を1オクターブ下げてみます。

サウンドはこのように変わります。

次は、3rdの音(D)を抜いてみます。

このようなサウンドになります。

Bbmaj9がF/Bbに変わり、少しあいまいな雰囲気のサウンドに変化しました。

ちなみにハイブリッドコードを連続して弾くと、このようなサウンドになります。

このようなあいまいで不思議な雰囲気を作りたいときは、ぜひハイブリッドコードを利用してみてください。

Domi & JD Beckの作曲テクニック3:4thボイシング(四度堆積)

3つ目の作曲テクニックは、4thボイシング(四度堆積)です。

ビッグバンドのアレンジなどでよく見られ、4度ずつ離れた音が重なるボイシングです。

4thボイシングの例

F,Bb,Eb

G,C,F

A,D,G

C,F,Bb

D,G,C

ベーシックな形でコードを作る場合よりも、とてもキツいサウンドになるのが特徴です。

4thボイシングなのにキツく聞こえない理由

キーボード奏者がこの4thボイシングを演奏するときは、全部で4音演奏することが多いです。

通常は右手でコードを弾き、左手でベースを弾くことが多く、手の広がりを考慮すると4度の開きが限界になるからです。

(右手で3音、左手で1音)

Domiの演奏を見ても、右手では4thボイシングを弾き、左手でベース音を弾いていることが多いです。

しかし、彼女の場合はベースを転回させているので、4thボイシングにありがちなキツいサウンドにはならず、むしろやさしい音に聞こえます。

4thボイシングの作り方

例えばBbmaj7の場合、最もベーシックな形は下から「Bb,D,F,C」です。

しかし、ここで3rdの音(D)を1オクターブ下げると、全く違うサウンドに変化します。

「Bbmaj7」ではなく「Bb2/D」のように聞こえる人もいるでしょう。

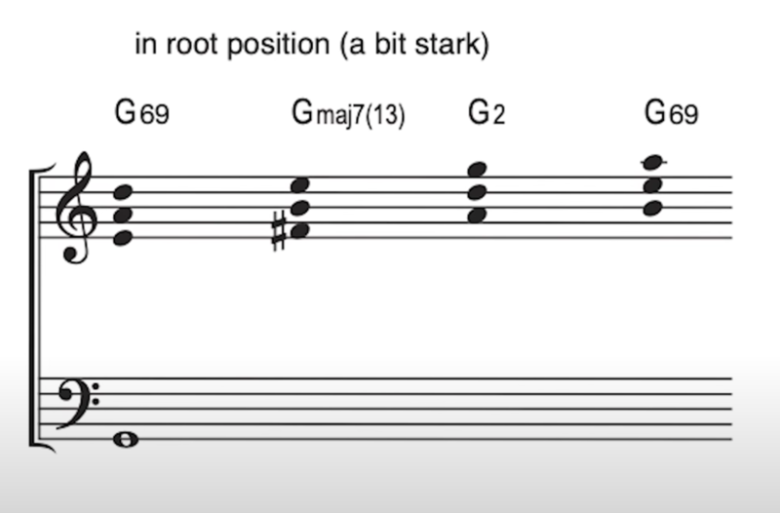

G6とGmaj7で4thボイシングを使う例

ここでは、G6とGmaj7で4thボイシングの使う例をご紹介します。

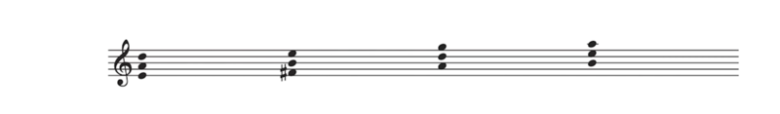

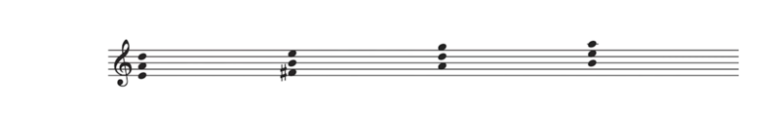

最もベーシックなボイシングでは、G6(G,B,D,E)とGmaj7(G,B,D,F#)はこのような音になります↓

これらのコードで使える音は、ルート音のG、9thのA、3rdのB、5thのD、6th(13th)のE、maj7のF#になります。

これらの音を弾いてみると、このようになります↓

そして、これらの使用可能な音を使って4thボイシングを作った例がこちらです。

ルート音(ベース)でGを弾き、これらのコードを合わせて弾くと、このようになります。

このように弾くと、少し強い印象のあるサウンドになることがわかります。

Domi & JD Beckの作曲テクニック4:4thボイシング+ベース転回

4つ目の作曲テクニックは、4thボイシングにベースの転回を加えるパターンです。

コードのルート音ではなく、例えば3rdの音をベースにすることで、よりやさしい印象のサウンドになります。

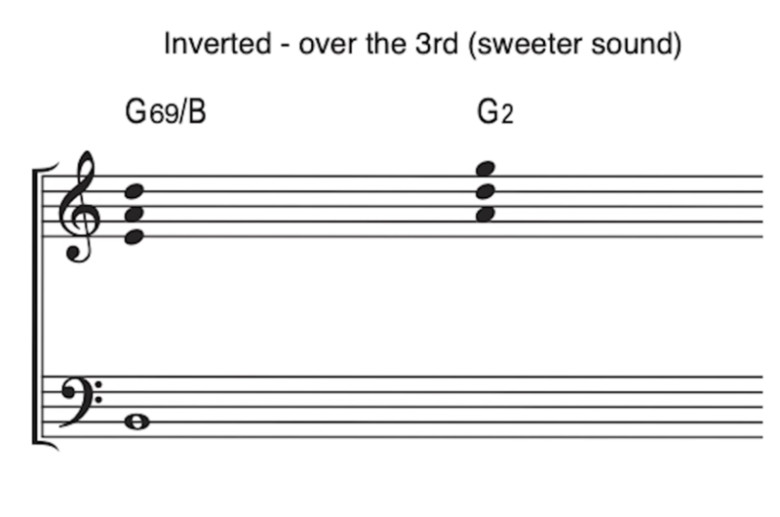

上の楽譜のように、4thボイシングを行った上で、コードトーンの3rdの音をベース音にします。

今回はG6とGmaj7(G2)を使っていますので、3rdの音=Bがベース音になります。

Domi & JD Beck風のコードを作る方法まとめ

今回ご紹介したボイシングテクニックをまとめてみると、以下の画像のようになります。

この楽譜を実際に弾いてみると、このようになります。

彼らの音楽を思い起こさせるようなサウンドになっているのではないでしょうか?

機能和声と非機能和声の絶妙なコンビネーション

Domi & JD Beckの音楽のコードを聞くと、1983年にリリースされたSteps Aheadの「Pools」という楽曲を思い出します。

彼らの音楽に共通しているのは、機能和声(ファンクショナルハーモニー)と非機能和声(ノンファンクショナルハーモニー)が抜群のコンビネーションで、自然に使われている点です。

テクスチャーに関しては以前から使われているものの、Domi & JD Beckの楽曲では「新しいサウンド」に聞こえるのが彼らの素晴らしい点です。

今回ご紹介したコードのテクニックに加え、この機能和声と非機能和声のコンビネーションを念頭に置くと、さらに彼らの音楽に近い形で聞かせることができるでしょう。

Domi & JD Beckの作曲テクニックまとめ

今回は、Domi & JD Beckが使っている作曲テクニックを4つご紹介しました。

・ドライなドラムの音色

・ハイブリッドコード

・4thボイシング

・4thボイシング+ベース転回

これらを使うことで、より彼らのような音楽に近づけることができます。

ぜひお試しください。

また、当サイトでは他にも有名なアーティストにフォーカスした作曲テクニックを多数ご紹介していますので、ぜひご覧ください。