今回は、音楽プロデューサーのAndrew Barrが教える「10年以上作曲をしてわかったプロになるために大切な3つのこと」をまとめました。

音楽プロデューサーとして活躍しているAndrewですが、10年以上の作曲経験を経て、「これはもっと早く知っておきたかった」と思った3つのポイントを解説しています。

プロを目指している方、作曲をしている方であれば誰にでも役に立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

大切なこと1:作曲(ソングライティング)が大切

プロになるために大切なことの1つ目は、「作曲(ソングライティング)」です。

音楽プロデューサー(ボカロPも含む)は、メロディーやコード進行などの「作曲(ソングライティング)」から、編曲(アレンジ)、ミキシング、マスタリングもすべて一人で行う場合もあるでしょう。

そのとき、人はどうしても「自分が得意なことや好きなこと」ばかりをやりがちです。

編曲が好きな人であれば、「作曲」にあまり力を入れず、編曲ばかりに集中してしまうでしょう。

しかしリスナーが一番聞いているのは、あなたの編曲でも、ミックスでも、マスタリングでも、何のプラグインを使っているかでもありません。

あなたの楽曲(作曲したもの)です。

つまり、作曲がダメなら、その曲は「いい曲ではない」とされてしまいます。

そのため、つい編曲やミックスに力を入れがちだという人は、ぜひ作曲の練習もしっかりしてみてください。

もし自分が苦手だなと思うことであっても、自分の音楽スキルがグンとアップします。

作曲のコツ:繰り返しは3回まで(3回ルール)

作曲のコツとして、「繰り返しは3回まで」の「3回ルール」があります。

人間の脳で、繰り返しても不快にならない回数の限度は「3回」とされています。

例えば指パッチンを1回鳴らすと、人はハッとして、指パッチンをした人に目を向けます。

つまり、1回目は「重要」だと思わせることができます。

2回目は「同じことが2回も続いた」という状態になりますので、「より重要だ」「強調されている」と考えるようになります。

しかし、3回目はどうでしょうか?

3回目となると、人はこれを「ただ繰り返している」「普通だ」「これが基準だ」と考えるようになります。

ドラムなどであれば「これがこの曲のグルーヴだ」と提示できますのでこれでも良いかもしれませんが、メロディーに動きをつけたい場合などは工夫が必要です。

あまり退屈な感じにさせたくない、「ただの繰り返しだ」と思わせたくない場合は、3回目で少し音程やリズムを変えてみることをおすすめします。

大切なこと2:音選び(サウンドチョイス)は慎重に

プロになるために大切なことの2つ目は、「音選び」です。

サウンドのチョイスを間違えると、結果的に自分の首を絞めてしまうことになります。

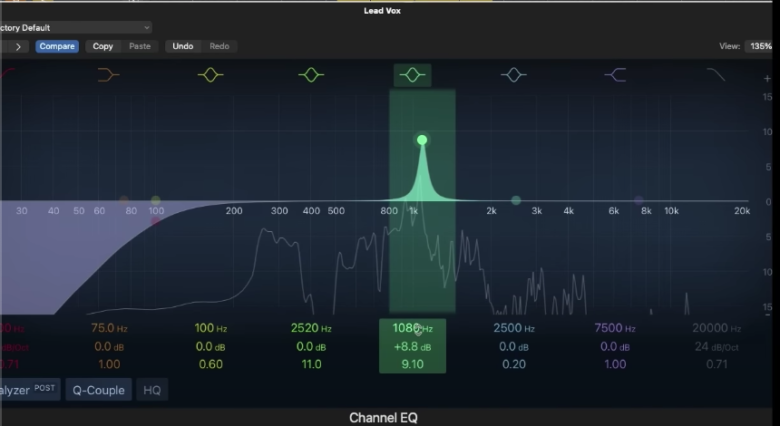

ここで言う「音選び」とは、その名の通り「どの音を使うかを自分で決める」ということなのですが、「正しく音選びができているか」を判断するのによい方法があります。

それは、「プラグインを1個も使わなくても、既にミックスされているように聞こえること」です。

ミックスをしなくても既にいい状態なのであれば、それはあなたの音選びが適切で、上手く行っているということになります。

例えば、ドラムであれば「ミックス用のプラグインを使っていなくても、既にそのドラムの音を楽しめているかどうか」が重要です。

「ミックスすればどうにかなるだろう」「ミックスでなんとかしよう」と思わずに、「ミックス前の段階で既にいい音」を目指しましょう。

レコーディングでも「プラグインなしでも最高の音」を目指そう

レコーディングも同様で、「プラグインを使わなくても、既にいい音で録れている状態」を目指しましょう。

プラグインを使わなくても、マイクの位置やレコーディングをする場所をしっかり選べば、それだけで「いい音」になることもあります。

大切なこと3:音楽の仕事は「スキル」ではなく「人柄」で得るもの

プロになるために大切なことの3つ目は、「音楽の仕事はスキルではなく人柄で得るものであること」を理解することです。

言い換えれば、「スキルがあっても仕事は来ないことを受け入れること」です。

実際に、僕(Andrew)は「人柄で選んでもらえた」という経験があります。

あるクライアントが、「確かに他の人の方がいいスキルを持っていたけど、君の人柄や話し方がすごく好きなんだ。だから君と一緒に仕事をしたい。」と言ってくれました。

相手と適切にコミュニケーションを取ることで、人として信用され、それが仕事につながります。

逆に、もしスキルだけがあったとしても、その状態で得た仕事は一時的なものに過ぎなくなるかもしれません。

スキルがあれば、最初はそのスキルを認められて、仕事をもらえるでしょう。

しかし、人として相手に好きになってもらえなければ、おそらく2回目はないでしょう。

「一緒に仕事をしたい」「一緒に仕事をしていて楽しい」と思ってもらえていないからです。

あなたが音楽の仕事をもらっているということは、クライアントがあなたにお金と時間を投資してくれていて、よい結果(作品・納品物)、よい時間、そして心地よい空間を求めているということです。

その期待に応えられるよう、スキルだけでなく、「人間力」もスキルアップしていきましょう。

プロになるために必要なスキルとは?

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にも「プロになるために必要なこと」を多数ご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓