今回は、楽譜(譜面)にコードの第一転回形と第二転回形を書く方法をまとめました。

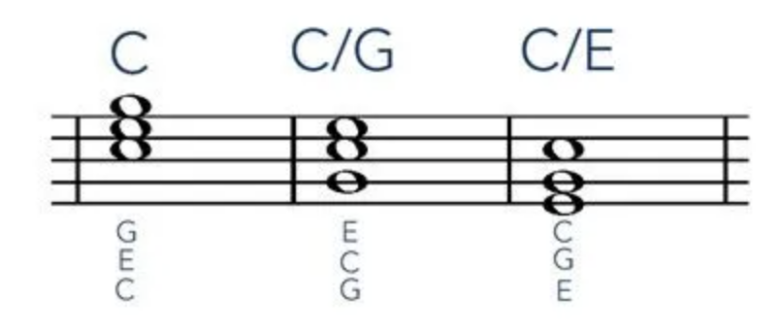

例えば「Cメジャーコード」の場合は楽譜に「C」と書きますが、実際に演奏するときは下からド・ミ・ソ(C・E・G)ではなく、第一転回形のミ・ソ・ド(E・G・C)や第二転回形のソ・ド・ミ(G・C・E)である場合があります。

使っているコードの構成音は同じでも、本当に正しい音の順番はわかりません。

そこでこの記事では、このようにコードの第一転回形と第二転回形を楽譜でかんたんに書く方法についてご紹介します。

楽譜にコードの転回形を書く方法3パターン

楽譜にコードの転回形を書く方法には、大きく3パターンあります。

・分数表記を使う方法

・転回指数を使う方法

・数字付き低音を使う方法(6コード、4-6コード)

それぞれ数字を用いることは共通しているので、どの書き方であるのかをしっかり判別しないと間違った読み方をしてしまうので注意が必要です。

楽譜にコードの転回形を書く方法1.分数表記を使う方法

数学の分数を書くときのように、スラッシュ「/」を使って転回形を表すことができます。

基本コード / 最低音

https://classicalguitarshed.com/slash-chords-inversions-guitar/

例えばCメジャーコードの第一転回形は、「C/E」と記載します。

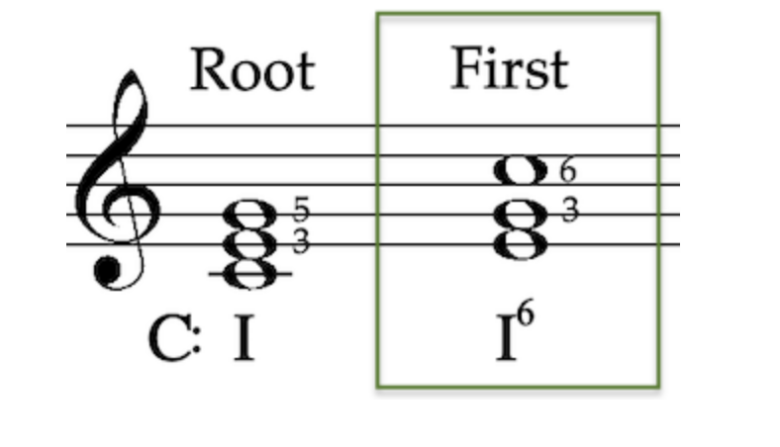

楽譜にコードの転回形を書く方法2.転回指数を使う方法

転回指数を使ってコードの転回形を書くには、コードネームの右上に「1」「2」と数字を書きます。

※乗算と同じで「C^1」のように書きます

右上に「1」と書いていれば第一転回形、「2」と書いていれば第二転回形です。

https://www.senzoku-online.jp/theory/classic/08/waon-07.html

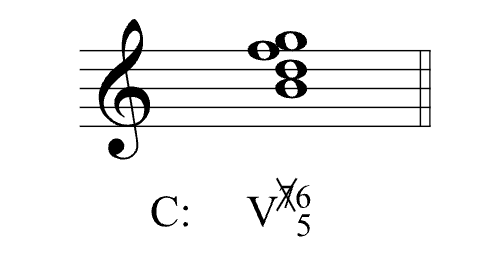

セブンスコードやテンションコードなど、もともとコードネームに数字が書いてある場合は、転回指数を上に、テンションコードの数字を右下に記載します。

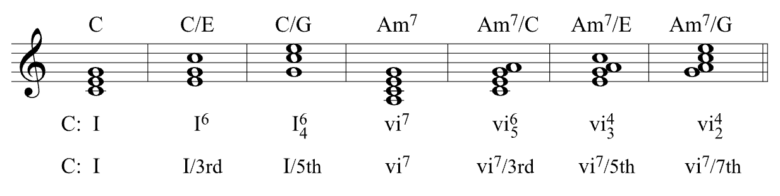

楽譜にコードの転回形を書く方法3.数字付き低音を使う方法(6コード、4-6コード)

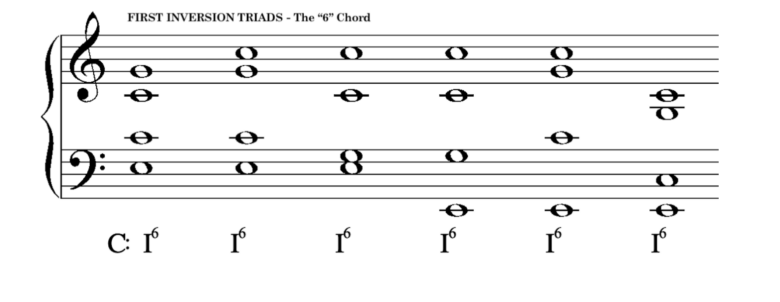

最後にご紹介するのは、数字付き低音を使う方法です。

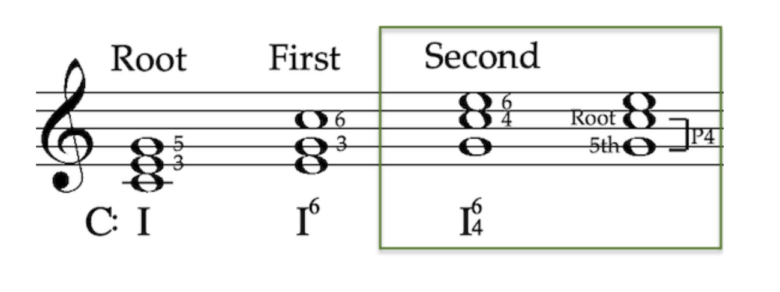

これは最高音が最低音(ベース音)から何度離れているのかを示すことにより、転回形を表記する方法です。

第一転回形「6コード」の書き方

例えばCメジャーコードの第一転回形では、Cの右上に「6」と書きます。

最低音と最高音が6度離れているため、「6コード」と呼ばれます。

https://rwu.pressbooks.pub/musictheory/chapter/chord-inversions-ii-working-with-the-second-inversion-triad/

最高音の音程が分かれば、中間の音(3度)の音が必然的にわかりますので、基本的に3は省略して6だけ記載します。

上記画像は、コードの最低音と最高音の距離がすべて6度になっているため、すべて「I^6」で表すことができます。

第二転回形「4-6コード」の書き方

第二転回形は「4-6コード」の形で記載することができます。

最低音と2番目の音が4度、最低音と最高音が6度離れているため、コードネームの右下に「4」、右上に「6」を記載します。

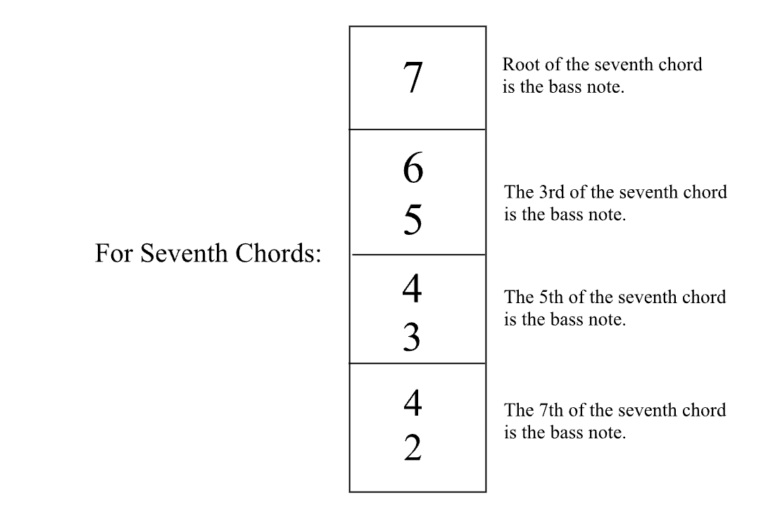

セブンスコードの場合は、右に書く数字の書き方が4パターンあります。

^7:ルート音が最低音で、7thの音が最高音(通常のセブンスコード)

6/5:3rdの音が最低音

3/4:5rdの音が最低音

4/2:7rdの音が最低音

コードネームの右側に書く数字が2つある場合、セブンスコードの場合は7を記載する必要はありません。

コードネームの右に記載する数字が「6/5」「4/3」「4/2」のいずれかの場合、セブンスコードであることが確定しているからです。

(書き方1でご紹介した分数を使う場合は、7を記載してもOK)

以上が「楽譜・譜面にコードの第一転回形と第二転回形を書く方法」でした。

当サイトでは他にも楽譜の読み方や音楽理論についてまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻