今回は、イングランドの音楽プロデューサーのKrux(Alexander Norden) が解説する「あなたがMASSIVEで知るべきすべてのこと」をまとめました。

画面をザっとみると、いろいろなパラメータがあって混乱してしまう人も多いと思います。

今回はそんな方のために、Part1として画面左側の「OSC1~3」「Modulation OSC」「NOISE」「FEEDBACK」について解説していきます。

Massive解説シリーズ

Native Instruments社「MASSIVE」とは?

MASSIVEは、Native Instruments社が開発したウェーブテーブルシンセ(Wave Table Synth)です。

「ウェーブテーブル」というのは、簡単にいうと「波形のセット」のことです。

3つのオシレータがあり(3種類の音を混ぜて同時に出せる)、いろいろな波形から好きなものを選んで、自分好みのサウンドを作ることができるということです。

Native Instruments社「MASSIVE」の購入方法

MASSIVEは「Komplete」シリーズに収録されています。

MASSIVEは単体でも購入できますが、他にも数万円するソフトがたくさん詰まったバンドル「Komplete」シリーズで購入した方が圧倒的にお得です。

プロも必ずと言っていいほど持っているシリーズですので、まだお持ちでない方はGETしてください。

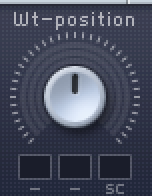

Wt-Position:ウェーブテーブルを選ぼう

ここからは、具体的にMASSIVEの使い方を解説していきます。

まずは、ベースとなるウェーブテーブルを選びます。

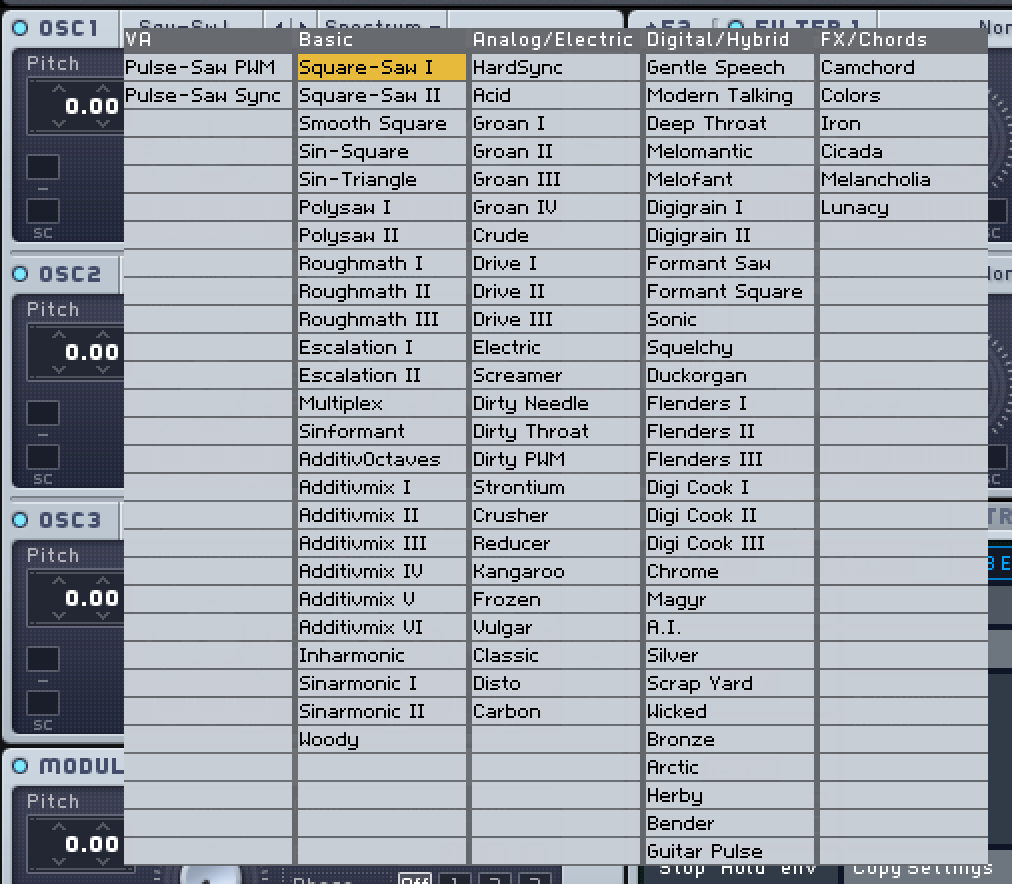

画面左上、「OSC1」「OSC2」「OSC3」などのオシレータの名前の隣にある名前を押すと、ウェーブテーブルを選ぶメニューが表示されます。

デフォルトだと「Squ-Swl」となっています。

たとえばデフォルトの「Squ-Swl」は、「Square-Saw」。

Wt-Positon(Wave Table Position)のツマミを動かすことで、Square波とSaw波をどれぐらいの割合で混ぜるかを決められます。

左に振れば完全なSquare波、右に振れば完全なSaw波、真ん中に振るとその中間の音になります。

ちなみにMASSIVEではオシレータが3つ使えますが、オシレータの名前の左にあるランプをクリックすると、ミュートにできます。

ONの時は水色に、OFFの時はグレーに点灯します。

Pitch:ピッチを変えてみよう

Wt-Positionのすぐ左にあるのは、ピッチのパラメータです。

セミトーン(半音)単位で調整でき、数字を1上げると半音1個上げることなります。

つまり、+12.0にすれば1オクターブ上に、-12.0にすれば1オクターブ下の音にできます。

また、数字部分をダブルクリックすると数字が0に戻ります。

1オクターブずつ動かしたい時は、Alt/Optionキーを押しながらドラッグしましょう。

Intensity:倍音を調整しよう

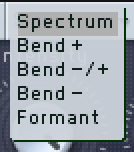

「Intensity」とその上にある倍音タイプのパラメータで、倍音を調節できます。

倍音のタイプは、デフォルトでは「Spectrum」になっています。

ちなみにSpectrumは高倍音をカットするはたらきをします。

ローパスフィルターのような感じです。

Intensityは英語で「強度」という意味で、その上のタイプをどれぐらい強く適用するかを「Intensity」のツマミで調整します。

Intensity:各モードの解説

Spectrum

高倍音をカット(ローパスフィルターに似ている)

Bend +

もともとの波形を、前に寄せていく

Bend -

もともとの波形を、後ろに寄せていく

Bend -/+

ツマミを左に振ると「Bend -」を最大限適用した音に、右に振ると「Bend +」を最大限適用した音に、真ん中だとちょうど真ん中になる(Spectrumモードで一番右に振った時と同じ音になる)

Formant

ツマミを一番左に振ると元の音と変化はなく、右に振るとフォルマントのピッチを変えられる

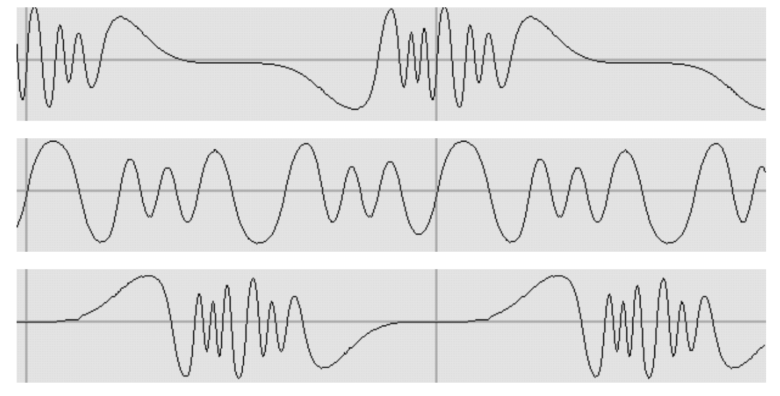

画像:MASSIVE公式ガイド

一番上:Bend +を最大限適用した場合の波形の画像

真ん中:もともとの波形の画像

一番下:Bend -を最大限適用した場合の波形の画像

つまりBend-/+は、左に最大限振れば下の画像になり、右に最大限振れば上の画像になり、真ん中に振れば真ん中の画像(元の波形)になるということです。

※ちなみに「Bend」は英語で「曲げる」という意味です

Amp:音量を調節しよう

「Amp」のツマミは、シンプルに音量を調整できる場所です。

F1・F2:フィルターを調整しよう

Ampツマミの右側にあるフェーダーは、フィルター用のフェーダーです。

上の「F1」側に振ればFilter1が多く適用され、下の「F2」側に振ればFilter2が多く適用されます。

Modulation OSC:モジュレーションを使ってみよう

3つのオシレータの下にあるのは、Modulation OSCです。

この3つのオシレータに対し、個別にモジュレーションを使うことができます。

右にある4つのモジュレーションを、どのオシレータにどれぐらい適用させるかを決められます。

Ring Mod:トレモロ

Phase:ビブラート

Position:ウェーブテーブルのポジションを変える

Filter FM:Filter1・Filter2に対してモジュレーションをかける

適用量は「RM」のツマミで調整できます。

どのパラメータをどう使うとどうなるかは、動画を見るとわかりやすいです↓

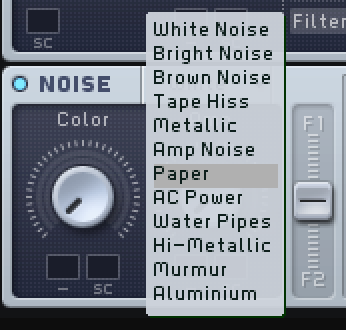

Noise:ノイズを入れてみよう

MASSIVEの画面一番左下にあるのは「Noise」です。

こちらは名前の通り、音にノイズを混ぜることができます。

Color:ノイズの音色を調整

Amp:ノイズの音量を調節

また、「NOISE」という名前の右側から、ノイズの種類も変えることができます。

デフォルトはWHITE(ホワイトノイズ)です。

このNOISE欄にも、右側にフィルターのフェーダーがついていますので、ノイズにだけフィルター(Filter1・Filter2)を適用したい場合も、ここで調整できます。

Feedback:フィードバックを調整してみよう

フィードバックはちょっと難しい項目で、フィードバックの値を増やすと、インサートエフェクトを何度も通るようになります。

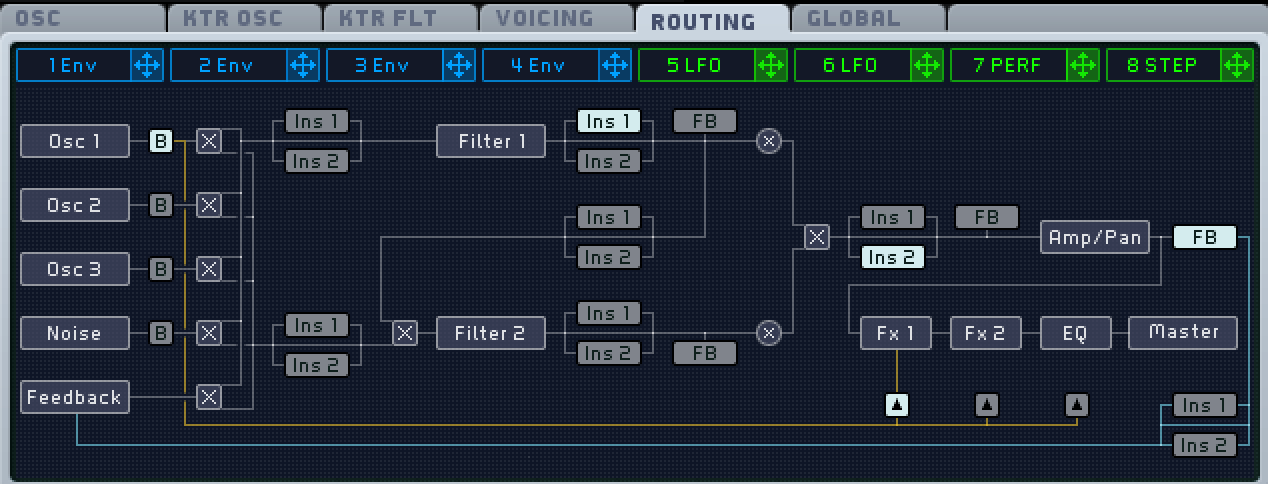

まず、フィードバックを使う場合は画面右側の「ROUTING」欄を一度チェックする必要があります。

この「ROUTING」欄を見ると、いくつか「FB」という項目があります。

このFBの位置を変えたりON/OFFを調整することで、音をよりユニークに、おもしろくエフェクトをかけることができます。

言葉だけで説明すると難しいので、ぜひご自身で実際に調整して音を確かめてみてください。

ツマミの左側にある言葉「Pre A」「Post F」「Post F2」の意味

ちなみに、ROUTINGのFeedbackの設定を変えると、Feedback欄のツマミの左側に書かれる言葉も変わります。

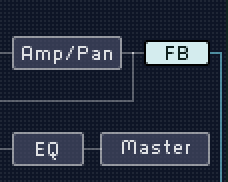

Pre A:ROUTINGにおいてFeedbackが「Amp/Pan」の前にあるとき

Post F1:ROUTINGにおいてFeedbackが「F1(Filter1)」の後ろにあるとき

Post F2:ROUTINGにおいてFeedbackが「F2(Filter2)」の後ろにあるとき

ちなみにこちらのFeedbackについては、この動画が参考になります。

次回Part2:画面右上側の解説はこちら↓

Massive解説シリーズ