インド音楽でよく使われる装飾音やフレーズはある?

インドの音楽みたいな曲って、どうやったら作れる?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

「インド音楽で使われる装飾音」に関する動画をまとめました。

インド音楽でよく使われる「装飾音」をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ポイント

このシリーズを読めば「インドっぽい!」と思わせられる音楽を作る方法が学べますので、ぜひ最後までご覧ください!

※インドは地域によって言葉のスペルが異なることがあります。

たとえば「ラーガ」は「Raag」「Raga」「Raaga」など、複数の書き方があります。

インド音楽における装飾音の重要性

Part1でもご紹介した通り、インド音楽では装飾音が非常によく使われます。

一部はみなさんが普段聴いている音楽や西洋音楽でもよく聞くものと似ていますので、ぜひ聴き比べてみてください。

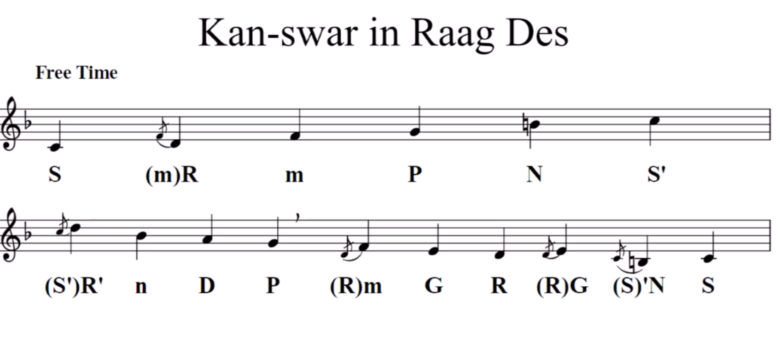

カーン(Kan)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=oRsINFjfBUI

カーンは、メインの音の前か後に軽く音を入れるタイプの装飾音です。

曲中のゆっくりな場面になるとカーンの部分が伸びるので、「メーンド(Meend)」という、いわゆる「グライド(ポルタメント)のような音になります。

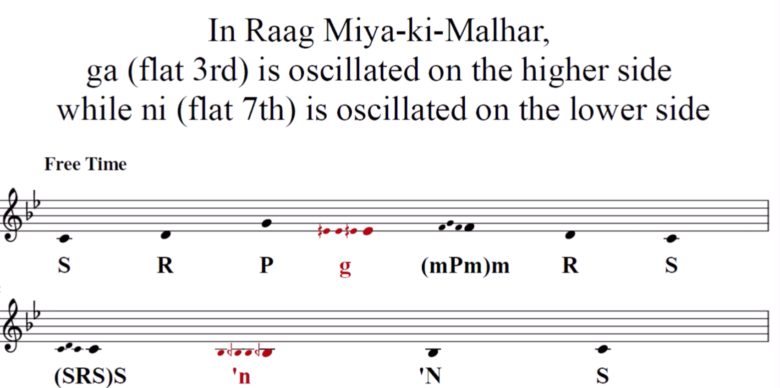

アーンドーラン(Andolan)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=cgoPC5OP6lI

アーンドーランは、ゆっくりと音を振動させる奏法です。

「特定のラーガには特定の音に対してアーンドーランを使う」のように、ラーガによってアーンドーランを行う音が変わります。

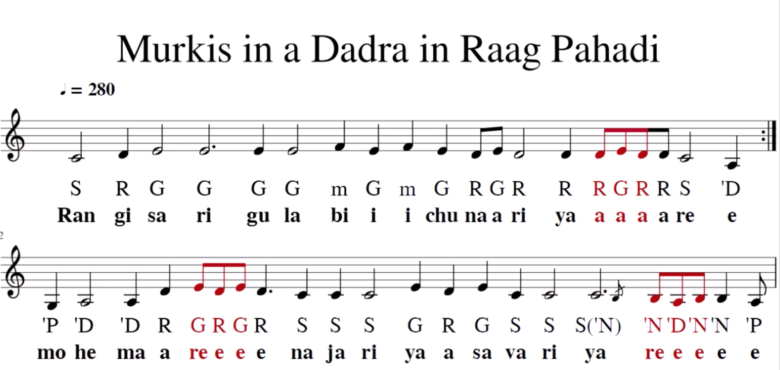

ムルキー(Murki)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=Y2Y8DQygU1Q

ムルキーは「トリル」のように、素早く且つ軽く音を行き来する奏法です。

基本的に、近い2つの音を使います。

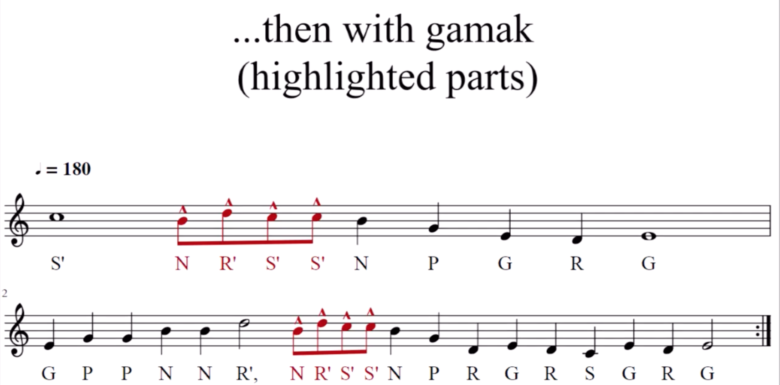

ガマク(Gamak)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=VP9E80keRBo

ガマクは、音に「揺れ」を加えるために声に力を入れて歌う奏法です。

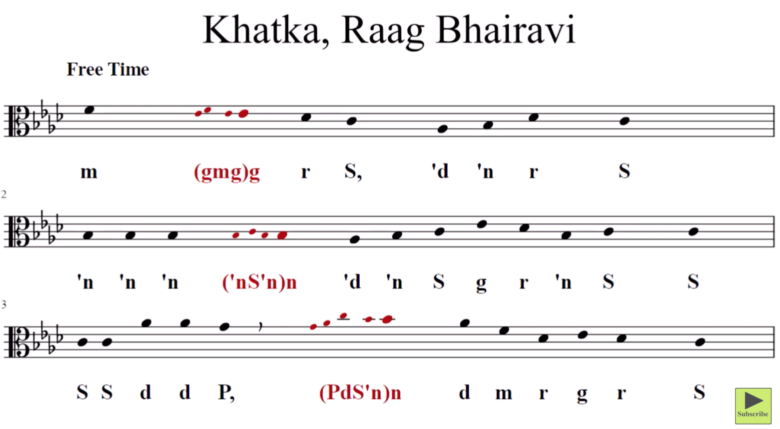

カッカ(Khatka)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=Knr1lughHiI

カッカは、ある1つの音に対して複数の装飾音を使う奏法です。

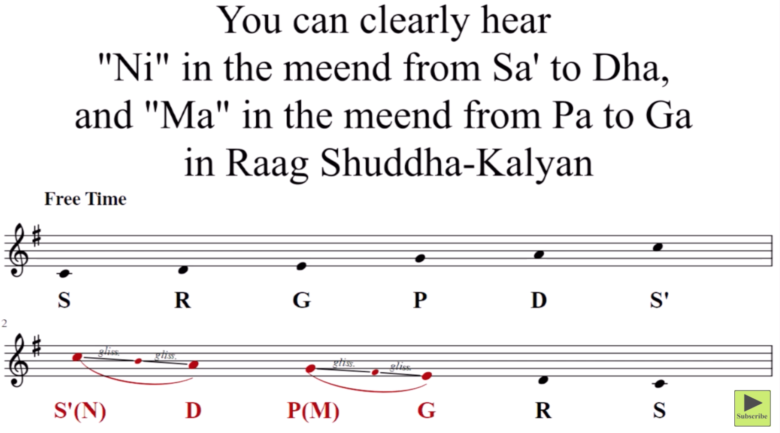

ミーンド(Meend)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=be1J4dQ5g0A

ミーンドは2つの音の間をなめらかに移動させる奏法です。

以上でインド音楽における装飾音の解説は終了です。

次はインド音楽シリーズ最後、インド音楽で使われる楽器、奏法、楽曲構成、特徴的な奏法「ドローン(Drone)」について詳しく解説します。

参考:Kan-swar (grace notes) | Ornamentation in Indian classical music