インドの音楽みたいな曲って、どうやったら作れる?インド音楽の特徴は?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

インド音楽におけるリズムと「ターラ」について解説していきます。

ポイント

このシリーズを読めば「インドっぽい!」と思わせられる音楽を作る方法が学べますので、ぜひ最後までご覧ください。

※インドは地域によって言葉のスペルが異なることがあります。

たとえば「ラーガ」は「Raag」「Raga」「Raaga」など、複数の書き方があります。

ターラ(Tala)とは?

ターラは、インド音楽におけるリズムの基本パターン・フレーズのことです。

ターラは、サンスクリット語で「拍手(Clap)」という意味があります。

ターラは非常にさまざまな種類がありますが、それぞれのターラには名前があり、1サイクルの中にいくつ音が入っているかで違いが出てきます。

ルーパクターラ(Rupak Tala)は1サイクルに7つ音が入っている

ティーンターラ(Teen Tala)は16個

ジャープタール(Jhap Tala)は10個

ケルバターラ(Kehrva Tala)は8個

それぞれのターラは独自の「形」を持っており、どこに音を入れているか・入れていないかで特徴が変わっています。

また、どこにアクセントを入れるか、どこを弱めに演奏するかなども指定されており、これが独自のフレーズを生み出しています。

ケルバターラ(Kehrva Tala)の例

まず、とてもよく知られているケルバターラの例を見てみましょう。

ケルバターラでは1サイクルに音が8つ入っていて、このようなフレージングになります。

「1,2,3,4,5,6,7,8」と数えられるので、日本人でも比較的ノリやすいフレーズです。

ルーパクターラ(Rupak Tala)の例

次はルーパクターラの例です。

こちらは1サイクルに7つ音を入れるパターンなので、カウントは「1,2,3,4,5,6,7」となります。

「7拍子」のような感じがしてノリづらいと思いきや、しっかりアクセントとそうでないところがはっきりしているので、どのようなフレージングなのかをすぐ飲み込むことができます。

コンサートなどでは演奏者があらかじめリスナーに「何のターラを使うのか」を伝えるので、その効果もあり、リスナーはさらに音楽を飲み込みやすくなります。

よくある疑問「なんでインドの音楽のリズムってそんなに複雑なの?」

Keda Music Ltdの解説者曰く、「インド音楽ではなぜそんなに複雑なリズムパターンを使うのか?」と疑問に思っている方が多いそうです。

しかしこれは実は間違いで、インド音楽に比べたら、ジャズの方がよっぽど複雑なリズムパターンを使っているでしょう。

まず、インド音楽のターラは「どこがスタートの拍なのか」を明確にして、シンプルなリズムのサイクルを演奏し続けます。

そして、演奏者は独自にそのリズムを複雑化させているので、実はジャズほど複雑ではないのです。

ティハイとダウンビート

インド音楽の曲の最後は、クライマックスに向けてより複雑なリズムを使っていきます。

おそらく、これを聞いて「インドの音楽って何だか複雑だな」と思ってしまうのでしょう。

これは「ティハイ(Tihai)」と言い、楽曲を盛り上げるために最初のターラのリズムから抜け出して演奏する部分のことです(ティハイについては次回詳しく解説します)。

ティハイを演奏している間は、一時はシンプルなターラから脱したリズムになりますが、また元のパターンのダウンビート部分に戻るので、グルーヴ感はある程度保てます。

そのため、ダウンビートはインド音楽ではとても重要なのです。

ちなみにKeda Music Ltdの解説者は、インド音楽のコンサート中で、プレイヤーのティハイがあまりにも複雑でダウンビートを見失ったら、他のリスナーを見て、その人たちがリズムを刻んでいるのを見て、ダウンビートを確認することもあるそうです。

ターラを学ぶ難しさ

タブラ(インドの打楽器)を練習したい人などは、ターラを学ぶ必要が出てくるでしょう。

しかし、実はターラは口伝で学ぶことが多く、独自の「記憶術」で覚えるのが一般的なのです。

この「ターラを覚えるための記憶術」ではリズムを言葉にして覚えるのですが、これがかなり外国語っぽいので、覚えるのが大変です。

インド人でない場合は、発音するのすら難しいこともあります。

さて、みなさんはこれを言葉でどう書きますか?

ご自身の母国語によっては、なかなか書き起こすのが難しいかもしれません。

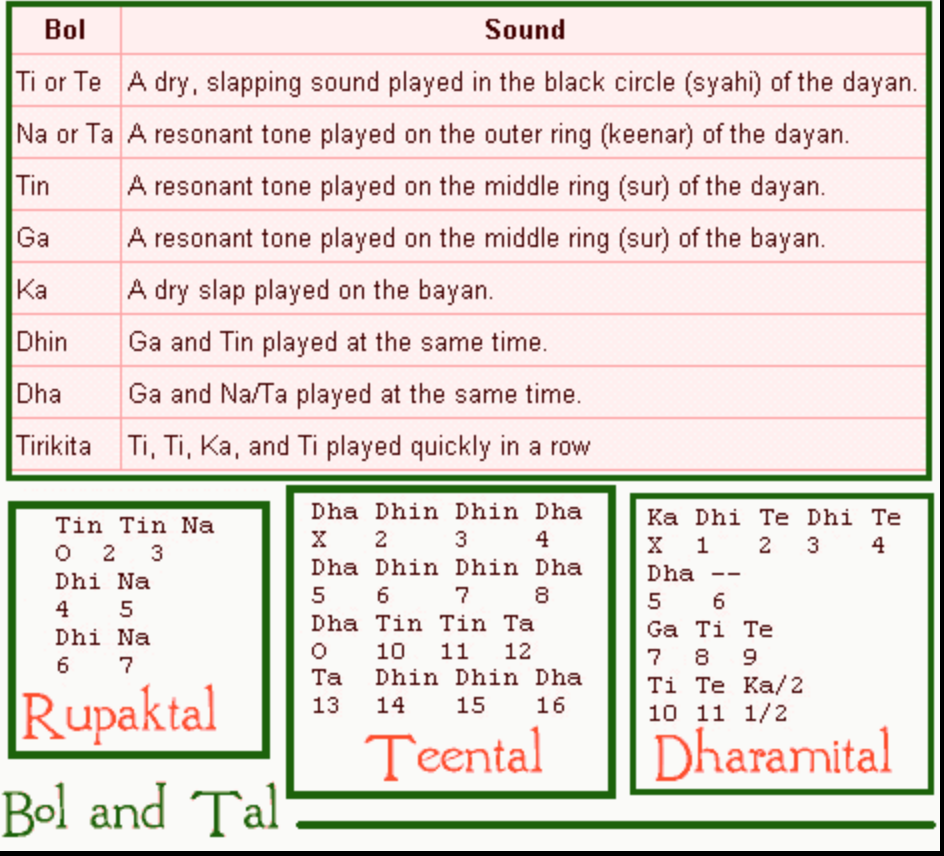

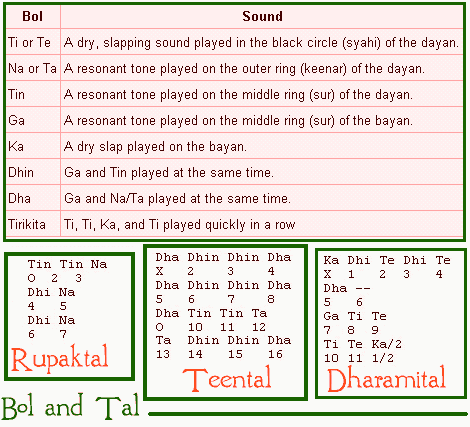

ターラを覚えるために使われる「ボール(Bol)」

そこで使えるのが、ターラを文字で書きやすくしたシステム「ボール(Bol)です。

Bolはヒンディー語で「語彙」という意味があり、ボールそれぞれにどんな音かを表す意味が含まれています。

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/Tala_(music)

例えば上の画像にある「Ka」は、バヤン(Bayan、インドの打楽器)を叩いた時に出る乾いた音を表しており、「Ga」はバヤンの中央のリングを叩いた時に出る響く音を表しています。

このようにしてボールを使いながら、ターラを覚えていきます。

次はインド音楽のポリリズムテクニック「ティハイ(Tihai)」について詳しく解説します。

参考1:https://cnx.org/contents/adieWNR8@7/Listening-to-Indian-Classical-Music

参考2:https://www.youtube.com/watch?v=gSIyxncgzzg