インドの音楽みたいな曲って、どうやったら作れる?インド音楽の特徴は?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

インド音楽におけるスケール・音使いと「ラーガ」「タート」について解説していきます。

インド音楽解説シリーズ

このシリーズを読めば「インドっぽい!」と思わせられる音楽を作る方法が学べますので、ぜひ最後までご覧ください!

※インドは地域によって言葉のスペルが異なることがあります。

たとえば「ラーガ」は「Raag」「Raga」「Raaga」など、複数の書き方があります。

ラーガ(Raga)とは?

ラーガは西洋音楽におけるスケールと似ており、最低5つの音からできた「音の並び」を表します。

西洋音楽では、たとえばメジャースケールなら「明るい雰囲気」、マイナースケールなら「暗い雰囲気」といった印象があるでしょう。

ラーガもそれと同じで、それぞれのラーガに独自の雰囲気・印象があります。

しかし西洋音楽におけるスケールとは違い、ラーガは何百もの種類があるのが特徴です。

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/Raga

ちなみに何音で成り立っているかでカースト(Jati)が変わり、5音で成り立っている場合は「Audava」、6音なら「Sadava」、7音なら「Sampurna」と呼ばれます。

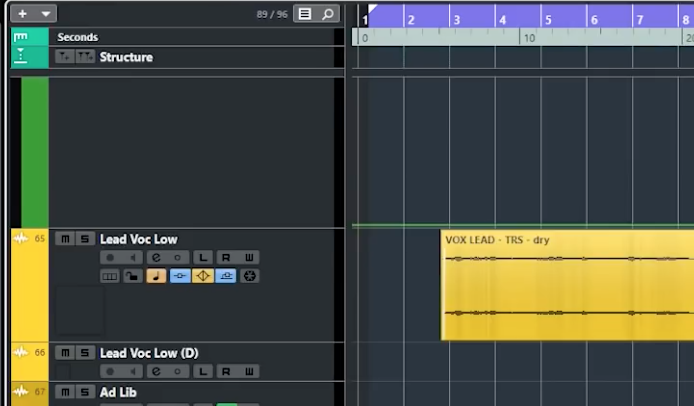

インド音楽におけるインド音名

また、インド音楽では音の名前も変わります。

例えば日本語とイタリア語では「ドレミファソラシ」、英語だと「CDEFGAB」ですが、インド音楽では「サレガマパダニ(SRGMPDN)」になります。

厳密に言うと西洋音楽の「ドラミファソラシ」と完全に一致するわけではありませんが、ほぼ対応する音があり、このように表すことができます↓

インド音楽のラーガのルール

ラーガの定義・ルールはこちらです。

(例外のラーガもありますが、これが基本です)

1.最低5音から成り立っていること

2.同じ音を連続して鳴らしてはいけない

「SRGGG」はNG。「SRGMGRG」ならOK。

3.「Sa」を含んでいること

いわゆる「トニック」の音で、Cメジャースケールなら「ド」という主音が必須です。

ちなみに「Sa」は「Sadja」の略ですが、この言葉は「6(音)の起源」という意味があります。

つまり、起源(トニック・主音)がなければ、他の音は成り立たないということです。

4.「Re」「Ga」のいずれか、もしくは両方を含んでいること

ラーガをケーキで考えてみるとわかりやすいでしょう。

ラーガは「層」になっていて、ReやGaがないと、そもそもケーキを「層」にすることができないわけです。

5.「Ma」「Pa」のいずれか、もしくは両方を含んでいること

「Pa」は完全5度で、これがあることで音楽に安定感が出せます。

6.「Dha」「Ni」のいずれか、もしくは両方を含んでいること

登山で例えると「頂上に登るための最後のステップ」になり、「ここがないと上に上がれない」という役割があります。

7.耳に心地よいサウンドであること

これは理論というよりも、芸術的な考え方の部分です。

この「心地よさ」をどう捉えるかが、そのラーガの特徴になります。

上昇・下降の順番と特徴音が決められている

それぞれのラーガでは、音が上昇するとき(例えば下のドから1オクターブ上のドに上がるときなど)、下降するときの音の順番が決まっています。

またそれぞれのラーガで強調する音・特徴音が決められており、演奏者はこの制約の中で即興を行うことになります。

(中には厳密に定められていないラーガもあります)

上昇すること:「Aaroha(アロハ)」

下降すること:「Avaroha(アヴァロハ)」

強調する音・特徴音:「Vadi(ヴァーディ)」

ラーガで特徴的・繰り返し使われるフレーズ:「Pakkad(パカド)」

例えば、アロハのときは「S R1 M1 P D1 S」で、アヴァロハの時は「S N3 D1 P M1 G3 R1 S」など、ラーガによってアロハとアヴァロハによって音を演奏する順番が変わるものもあります。

時間帯によって分けられている!?

実は、ラーガには「時間帯によってどのラーガを使って演奏するのがふさわしい」というのが決まっています。

そのため、コンサートなどで演奏する際は、コンサートが行われる時間帯によって、演奏者がラーガを使い分けます。

画像:http://lightkaalchakra.blogspot.com/2012/08/raga-samay-chakra.html

画像:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Melakarta.katapayadi.sankhya.72.png/1484px-Melakarta.katapayadi.sankhya.72.png

この時間帯に合わせてラーガを演奏しないのは不適切とされており、私たちの生活でいうと、「夏にクリスマスソングを聞く」「朝に子守歌を聞く」「結婚式に悲しい曲が流れる」ぐらいに相当します。

そのため、「時間帯・ムードに合ったラーガを選ぶ」というのは、インド音楽において非常に重要なのです。

インド音楽ではラーガでプレイヤーとしての力を魅せる

西洋音楽では作曲するためにスケールやモードが使われますが、インド音楽では、ラーガは即興のために使われます。

例えばコンサートで演奏するときは、まずプレイヤーは「どのラーガを使うか」を決めます。

そして、「どの音が使えるのか」「どの音が使えないのか」「どの音を強調して演奏するか」「特徴的なフレーズやモチーフはどうするか」などの限られた制約の中で、いかに巧みに感情を表現し、即興するかがポイントになります。

(のちの解説でも触れますが、インド音楽のリサイタルでは即興が一般的のため、作曲された曲を演奏するのではなく、自由に演奏するのが一般的です)

この話を聞くと「"即興"と言いながら、制約があって全然自由じゃないじゃん」と思うかもしれません。

しかし、逆にこのような制約がある方が即興しやすい・クリエイティブになりやすいのです。

(ただ「なんでもいいから曲を書いて」と言われるよりも「こういう音を使って何分の曲を書いて」などのように、ある程度テーマや制約があった方が曲を書きやすいのと似ています)

また、「そのような制約がある中でいかに巧みな即興をするか」が、リスナーに評価されるかされないかのキーポイントにもなるのです。

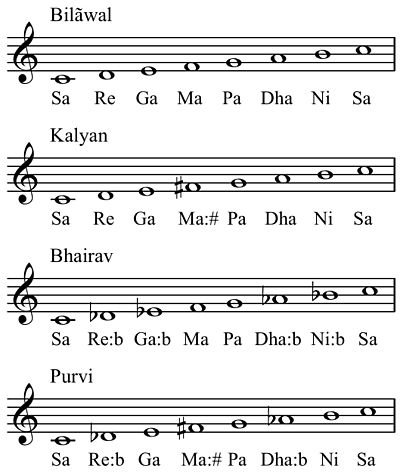

インド音楽のタート(Thaat)とは?

ラーガと似ているものに「タート(Thaat)」があります。

ラーガとの違いは、ラーガは「最低5音」で成り立っているのに対し、タートは西洋音楽のように7つの音で成り立っている点です。

つまりタートをもとにして、タートにある音を抜いたり足したりして「ラーガ」を作っているのです。

ラーガのもととなっていることもあり、「親スケール」とも呼ばれています。

画像:https://musicologues.com/tag/raga/

次はインド音楽のリズムの基本「ターラ(Tala)」について詳しく解説していきます。

参考1:https://cnx.org/contents/adieWNR8@7/Listening-to-Indian-Classical-Music

参考2:https://www.youtube.com/watch?v=gSIyxncgzzg