いろいろなヘッドホン・イヤホンがありすぎて、何を買ったらいいのかわからない…

ヘッドホンを選ぶ基準には、どんなものがある?買うときに気をつけることは?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

数々のサンプル・プラグインを販売するSpliceが教える「正しいヘッドホンの選び方~考えるべき7つのポイント~」をまとめました。

この記事では、ヘッドホン・イヤホンを選ぶときに考えるべき「7つのポイント」を、プロの視点でお伝えしていきます。

通学・通勤で使いたい人から音楽制作をしているDTMerまで、幅広い層の方にお読みいただける内容です。

ポイント1: 「オンイヤー」「オーバーイヤー」「インイヤー」

ヘッドホン・イヤホンのように、音を聞くためのデバイスの一番わかりやすい特徴として、「耳や頭にどう装着されるのか?」があります。

今回は、これに関するヘッドホン・イヤホンの3つの種類をご紹介します。

インイヤー・ヘッドホンの特徴

Apple社の「AirPods」や「Beats Studio Buds」などのイヤーバッド(Ear Buds)がこれに当てはまります。

次にご紹介する2つのタイプとは違い、このタイプのヘッドホン・イヤホンは耳の中に入る形で装着でき、ものすごく小さなドライバー(スピーカー)が組み込まれています。

イヤーバッドはとても小さいため、運動中や通勤時に使いやすいです。

仕事に集中したいときなど、雑音(ノイズ)をシャットダウンする目的でも使えます。

オーバーイヤー・ヘッドホンの特徴

耳全体を覆うようにデザインされているヘッドホンです。

音漏れ防止・外部からのノイズ防止、両方に使えますが、値段が張ります。

ヘッドホン本体が大きいので、気軽に使えるものや運動時に使えるものは少ないです。

しかし音がクリアなので、音楽制作時や真剣に音を聞きたいときなどに使えます。

Audio TechnicaのMシリーズや、SonyのMDRシリーズがこれに当てはまります。

オンイヤー・ヘッドホンの特徴

耳全体を覆うことなく、耳の上にフィットするタイプのヘッドホンです。

前述の2タイプと似ているのですが、こちらの方が軽くて持ち運びしやすいです。

またオンイヤーの方が大きなドライバーが付いているので、オンイヤーの方がサウンドのクオリティがいいです。

GradoのSRシリーズや、DJでよく使われるSennheiser HD25などがこれに当てはまります。

ポイント2:「オープン型」「密閉型」

こちらは、オーバーイヤー型ヘッドホンに関するポイントになります。

オープン型ヘッドホンの特徴

オープン型は、ヘッドホンから音が外に出るよう、意図的に作られています。

これにより、音がよりクリアになり、広がりのあるサウンドを聞くことができるのです。

そのため、音楽制作においてはミキシングに向いているヘッドホンと言えます。

密閉型ヘッドホンの特徴

オープン型は音が外に漏れてしまうので、音漏れしたくないという人にはベストとは言えないでしょう。

この場合におすすめなのが、密閉型です。

密閉型はオープン型とは真逆で、音漏れすることなく、また外部からの音もシャットアウトするように作られています。

そのため、音楽制作においてはレコーディング時に使えます。

レコーディングするときは、ヘッドホンから聞こえる音はマイクに入ってしまわないようにしつつ、自分の耳にはしっかり聞こえてほしいからです。

ポイント3: ワイヤレス

ヘッドホンを使うときに気になるのが、コードの絡まりです。

ワイヤレスヘッドホンであれば、コードが絡まって解くのに時間を割かなくて済みますし、持ち運びも便利です。

しかし、テレビやパソコンなどのデバイスから離れてしまうと、音が途切れてしまうデメリットがあります。

またバッテリーは充電しなければいけませんし、音楽を再生するデバイスがBluetooth対応などでないと使えません。

ポイント4:ノイズキャンセリング機能

ノイズキャンセリングは、周りの雑音をシャットアウトするのにベストな選択肢でしょう。

しかし、ワイヤレス接続の関係で、少々トラブルもあるようです。

ノイズキャンセリングのメカニズムとヘッドホンの選び方はこちらで解説しています↓

ノイズキャンセリングヘッドホンの中では、BoseのQuietComfortシリーズや、SonyのWH-1000XM3がおすすめです。

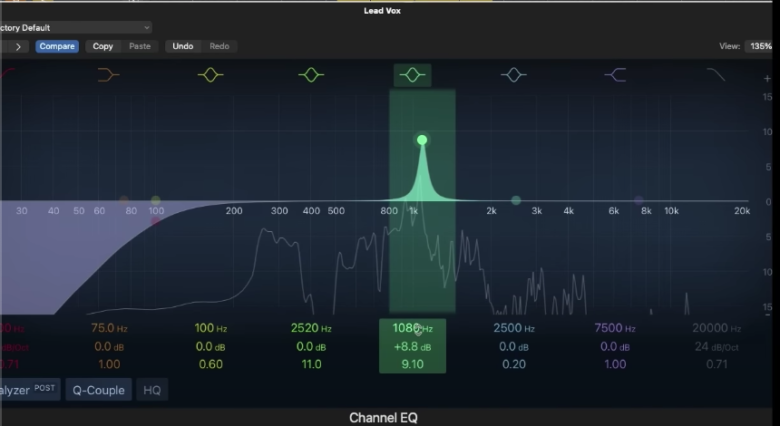

ポイント5: フリークエンシーレスポンス(Frequency response)

音楽プロデューサーやDTMerの方であれば、スタジオモニターの代わりにヘッドホンを使いたいと思っている方もいるでしょう。

その場合は、「フリークエンシーレスポンス」についても考えてみてください。

これは、ヘッドホンの中に組み込まれているスピーカーにどれぐらい再現度があるか(いかに音を正確に出せるか)を示すものです。

多くのヘッドホンは、超低音域や超高音域の音量をブーストし、よりエキサイティングで充実感のある音楽体験を生み出そうとしてあります。

つまり、聞いていて楽しい気持ちになることはできますが、「純粋な音・本来の音が聞こえるわけではない」ということになります。

使うヘッドホンのフリークエンシーレスポンスの特性を知っておくことで、ミキシングの時にしっかりと判断・修正することができます。

ポイント6: インピーダンス

多くのコンシューマー向けヘッドホンは、32Ω(オーム)など、低めのインピーダンスで開発されています。

低めのインピーダンスである=少ないパワーで大きな音を出しやすく、パソコンやスマートフォンで使うにはもってこいということになります。

それとは逆に、数百Ωなど、高いインピーダンスで開発されているヘッドホンもあります。

この場合、低いインピーダンスのヘッドホンを使った場合と同等の音量レベルを鳴らすためには、プロ仕様のオーディオインターフェースやアンプが必要になります。

つまり、多くは家の中や音楽スタジオで使うもので、外で使うには適していないということになります。

しかしサウンドのクオリティは高く、特に低音域やステレオイメージ、ダイナミクスをクリアに再現することが可能です。

ポイント7: 快適度とコスト

こちらのポイントは人によって違ってきますが、この中で最も重要なポイントになります。

ヘッドホン・イヤホンは何時間もずっと装着することもありますので、装着した時の快適度について考えるのは非常に大切です。

もし可能であれば、他の人のレビューなどをチェックして「長い間使っても壊れないか」や装着感について調べてみるとよいでしょう。

コストに関しても人によりけりになりますが、「何のために、どのように使うのか」について考えてみることをおすすめします。

「毎日運動するときに使いたい」「壁が薄いアパートで音楽制作をするときに使う」という場合は、より高音質+壊れにくいものを選び、よく調べてから購入することをおすすめします。

ヘッドホン・イヤホンの選び方 7つのポイントまとめ

ほとんどのヘッドホンは、音楽制作を始めるのに問題ないスペックです。

そのため、オーバーイヤーヘッドホンやスタジオモニターに切り替えるのは、ミックスダウンをするときで構いません。

違うタイプのスピーカー・ヘッドホンや音楽環境(部屋など)で作った曲を、都度チェックしてみるとよいでしょう。

皆さんの曲を聞くリスナーの多くがヘッドホン・イヤホンを使うはずですから、これは理にかなっているチェック方法です。

もしお店に在庫があるのであれば店内で視聴したり、すでにその製品を持っている友人などに借りてみてもいいでしょう。

買う前にしっかり視聴するのがおすすめです!

より真剣にヘッドホン・イヤホンの購入を検討している方は、以下もチェックしてみてください↓