今回はこのような疑問にお答えする内容です。

集中したいときやぐっすり寝たいとき、雑音をシャットアウトするためにノイズキャンセリング機能のあるイヤホン・ヘッドホンを使っている方も多いでしょう。

この記事では、どうしてノイズキャンセリングイヤホンを使うと周りの音が聞こえなくなるのか、そのしくみを解説していきます。

パッシブ・ノイズキャンセリング(PNC)とは?

厳密に言うと、実はすべてのヘッドホンには「パッシブ・ノイズキャンセリング」の機能が備わっています。

パッシブ・ノイズキャンセリングとは、ヘッドホンが耳全体を覆ったとき、本来は鼓膜まで行き届くはずだった外部からの空気の振動(人間の脳が「これはノイズだ」と判断するもの)を物理的にシャットアウトするという現象のことです。

たとえば、手で耳を覆ったり、綿棒を耳の穴に入れても「パッシブ・ノイズキャンセリング」していることになります。

アクティブ・ノイズキャンセリング(ANC)とは?

一方で、ノイズキャンセリングヘッドホンでは「アクティブ・ノイズキャンセリング」の機能が使われています。

このANCを理解するために、まずは「そもそもノイズとは何なのか?」について考えてみましょう。

そもそもノイズとは何か?

みなさんがヘッドホンを使って聞きたい信号(音)は、ヘッドホンなどの音源(音が出る場所)から出たものです。

そして「ノイズ」は、「音の信号を捉える」という人間の能力を妨げる可能性がある、外部から聞こえてくる音のことを指します。

つまり、本当に聞きたい音を邪魔する音を「ノイズ」と言います。

音は波形で表すことができる

ここで、音に関する基本的な概念について考えてみましょう。

音は「圧力波」で、可視化した波形(waveform)を見てみると、空気が圧縮されたり、希薄化していることがわかります。

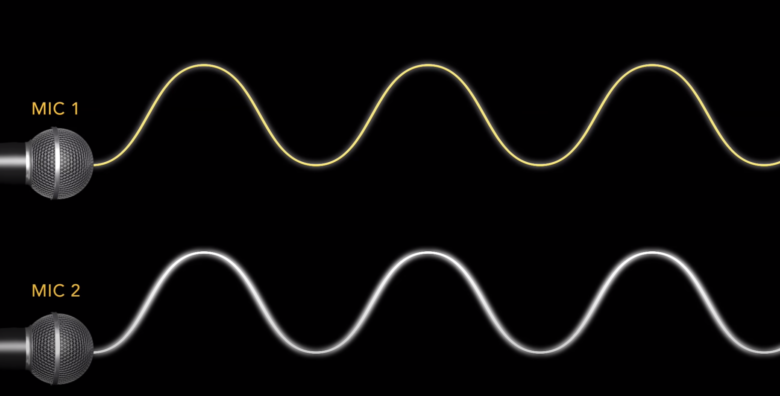

画像: 2つの全く同じ波形(https://youtu.be/_N0ER4A73QE)

たとえば上記の画像のように2つの全く同じ波形を同時に鳴らすと、2つの波形を鳴らしたのにも関わらず1つの音に聞こえ、さらには音が大きく聞こえます。

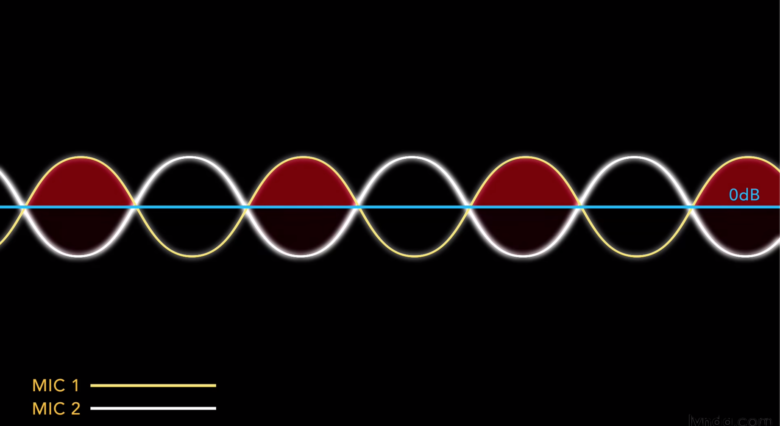

画像: 2つの全く同じ波形のうち、片方を逆にして合体させると…(https://youtu.be/_N0ER4A73QE)

ここで片方の位相(フェーズ、Phase)を180度逆にしてみましょう。

こうすると、なんと音が全く聞こえなくなるのです!

位相の打ち消しとは?

実は、全く同じ波形で逆位相にした音を同時に鳴らすと互いに音を打ち消し合い、音が聞こえなくなります。

180度逆=完璧に逆なので、例えば+5dB鳴っている場所だったら、逆位相にした方は-5dBになります。

つまり、プラスマイナスゼロになってしまうのです。

2つの信号が完璧に打ち消し合うと「位相の打ち消し(フェーズキャンセル)」が起きます。

これは多くのオーディオエンジニアリングの世界で重要視されているテクニックの1つとして、広く使われています。

では、この「位相の打ち消し」とヘッドホンは、どう関係があるのでしょうか?

ノイズキャンセリングヘッドホンで使われている位相の打ち消しの技術

実は、アクティブ・ノイズキャンセリング機能がついたヘッドホンは、内部にマイクが内臓されています。

このマイクは、キャンセルしたい(聞こえなくしたい)ノイズを録音し、ヘッドホンのDSP(Digial Signal Processing)チップを使ってノイズを分析したり、今後も聞こえてくるであろうノイズを予想しています。

1.ヘッドホン・イヤホンの中に埋め込まれているマイクで、外の音を録音する

2.録音した音を分析する

3.分析した音に応じて「ノイズ」を判断する

4.ノイズの波形を逆位相にした音を再生して位相の打ち消しをする

そしてここで、先ほど紹介した「位相の打ち消し」を使います。

マイクが拾ってきたノイズを逆位相にし(反転させ)、それを再生することで、リスナーの耳に届くノイズを減らしているのです。

ノイズキャンセリングの限界

とはいえ、アクティブ・ノイズキャンセリングは、必ずしも完璧ではありません。

たとえば頻繁にノイズが増えたり減ったりすると、ノイズを分析・予測するのが難しくなるので、ノイズキャンセリング効果は少し期待できなくなります。

つまり、アクティブ・ノイズキャンセリングは、飛行機のハムノイズに含まれる低音域のような、周期的に繰り返されるノイズを除去するのにはかなり使える機能だということになります。

音楽制作にノイズキャンセリングヘッドホンは使える?

ノイズキャンセリングヘッドホンは、みなさんの音楽スタジオにあるスピーカーなどよりも快適に音が聞けると思っている方もいるかもしれません。

しかし、必ずしもこれがベストなアイデアとは言えません。

前述の通り、アクティブ・ノイズキャンセリングとはヘッドホンから出てくる音(内部信号)にある種の変更を加えるものです。

そのため、細部までしっかり聞く必要のあるミキシングやマスタリングなどには使わない方がよいと言えます。

ノイズキャンセリング機能を搭載した製品を生産するコストの問題

コンシューマーオーディオの世界では、アクティブ・ノイズキャンセリングにかかる「コスト」ももう一つの「限界」です。

ヘッドホンは小さいので、すごく小さなマイクを使わないといけません。

それにプラスして、より性能のいいDSPチップ、より正確にノイズを分析するためのアルゴリズムを開発・埋め込みするとなると…ものすごくコストがかかります。

特に、パッシブ・ノイズキャンセリングに比べると、かなり高価になることがわかるでしょう。

そのため、「プロの音楽制作の現場で使えるほど高性能で安価なノイズキャンセリングヘッドホン」を手に入れることは非常に難しいです。

どんなヘッドホンを買えばいい?

もし比較的静かな場所で音楽制作をしていたり、ノイズキャンセリングヘッドホンをスタジオの機材として使いたい・買ってみたいと思っているのであれば、サーカムオーラル(耳覆い型)ヘッドホンではなく、オープンバックもしくはセミ・オープンバックのヘッドホンをおすすめします。

オープン型ヘッドホンの例

以上が「ノイズキャンセリングヘッドホン(イヤホン)を使うとなぜ雑音が聞こえなくなるのか?」の解説でした。

当サイトでは他にもオーディオに関する解説をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓