ハードウェアならMoog、JUNO、miniKORG、DX7、ソフトウェアならMassive、Serum、Avenger、Synthmaster、Omnisphere…

音楽業界では、実にたくさんのシンセが使われています。

しかし、「自分はこのシンセを使いこなせている!」と自信を持って言える製品はなかなか少ないのではないでしょうか?

そこで今回は、Underdog Electronic Music Schoolが解説する「シンセの学び方」をまとめました。

この記事では「応用編」として、前回までの基礎編・実践編で学んだ知識を使って、実際の曲で使えるかっこいいサウンドを作る方法を一からご紹介していきます。

今回作るシンセサウンド

この記事では、以下4つの音をシンセで1から作る工程をご紹介していきます。

・温かく伸びるベース

・レゾナンスを活かした303系アシッドベース

・プラック系リード

・広がりのあるドローンサウンド

「温かく伸びるベース」を作ってみよう

まずは「温かく伸びるベース」を作ってみます。

「ベース」ですので、まずは音程を低くする必要があります。

オシレーター(VCO)のオクターブを変えて、低い音を出しましょう。

次に「温かい」サウンドを作るため、フィルターのCutoffを調整します。

鍵盤を押している間はずっと音が一定に伸びるようにするため、アンプ(VCA)のサステインはMAXまで上げます。

フィルターのエンベロープも、少しアタック感が出るように調整します。

これで完成です!

レゾナンスを活かした「303系アシッドベース」を作ってみよう

それでは設定をリセットして、次はアシッドベースを作ります。

鍵盤で中ぐらいの音程を弾き、フィルターでCutoffをしつつ、プラック系のサウンドにするためにディケイだけ少し上げます。

そして、レゾナンスを上げてみましょう。

これで完成です!

「プラック系リード」を作ってみよう

次はプラック系のサウンドです。

鍵盤の高めの音程で鳴らしながら、フィルターで少しCutoffとレゾナンスをかけて、アンプのエンベロープのリリースを少し残し、最後にディレイとリバーブをかけます。

フィルター・アンプ・エフェクトの3箇所を少し変えるだけで、このようなサウンドが作れます。

「広がりのあるドローンサウンド」を作ってみよう

最後は広がりのあるドローンサウンドです。

アンプのエンベロープのアタックを遅くし、フィルターのエンベロープのアタックも遅くしてゆっくり盛り上がっていくようにします。

また、エフェクトではリバーブとディレイを大きくかけ、フィルターとアンプの両方のリリースも伸ばして、より広がりを出してみましょう。

最後に、うねるような動きを出すためにフィルターに対してLFOをゆっくりかけます。

音程を低くすると、怪しげな雰囲気も出せます。

いろいろなシンセを使ってみよう

今回はかんたんなシンセレシピをご紹介しましたが、他にもシンセにはたくさんの機能と可能性があります。

シンセによっては以下のような機能もありますので、ぜひいろいろなシンセを使って、自分オリジナルのサウンドを作ってみてください。

・複数のオシレーター

複数のオシレーターを使う場合、Detuneなどを使うとSupersaw、Hoover、Reeseと呼ばれるようなサウンドが作れます。

・ポリフォニックシンセ

今回はモノフォニックシンセを使ったため単音しか出せませんが、ポリフォニックシンセを使うと複数音を同時に鳴らすことができるので、コードやハーモニー系のサウンドが作れます。

・複雑なルーティング

ケーブルを使うような複雑なルーティングを実現できるシンセもあります。

おすすめのシンセサイザー(プラグイン・ハードウェア)

ここでは、タイプ別におすすめのシンセサイザープラグインとハードウェアをご紹介します。

パッチケーブルが使えるシンセサイザー

ウェーブテーブルシンセサイザー

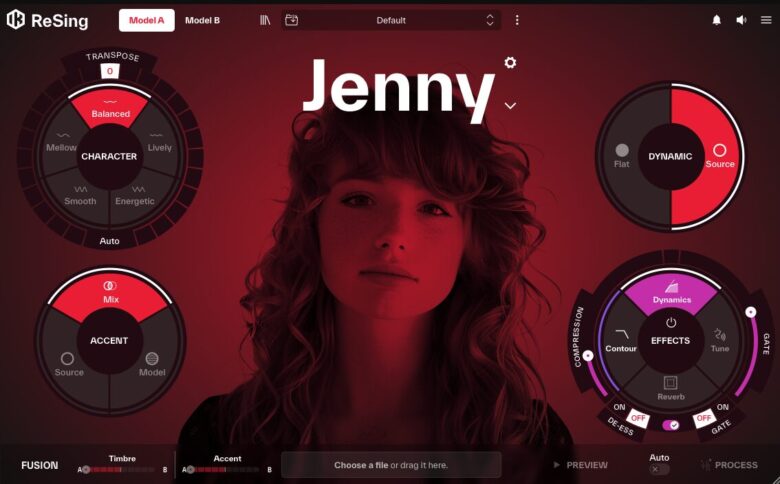

この解説では矩形波とノコギリ波を使った例をご紹介しましたが、シンセによっては他にもたくさんのウェーブテーブルを選ぶことができます。

はじめから人間の声のような音を出せる製品もありますので、サウンドメイキングの自由度がグンと上がります。

FMシンセサイザー

FMシンセサイザープラグインの中でも有名なのが、Native Intsruments社の「FM8」です。

単体でも購入できますが、同社の人気バンドル「Kompleteシリーズ」を購入した方が圧倒的にお得です。

(バンドルのうち「Komplete Select」には同梱されていませんので、ご注意ください)

初心者〜中級者向け「Komplete Standard」

最もスタンダードなバンドルです。

これだけでもかなりの音源が収録されているので、「打ち込みを本格的に頑張ってみたい」「いろいろな楽器を扱ってみたい」という方におすすめです。

中級者〜上級者向け「Komplete Ultimate」

Native Instruments社の音源が大量に同梱されているバンドルです。

「DTMを本気でやっていくぞ!」「プロになりたい!」という方におすすめです。

たくさん音源が欲しい人向け「Komplete Collectors Edition」

Native Instruments社の音源がほぼ全て同梱されており、これを買えば他は何も必要ないと言えるほどのバンドルです。

音源をこまめに買い足さず一気にまとめてGETしたい方や、プロ志望の方におすすめです。

フィジカルモデリングシンセ

有名なシンセサイザーのソフトウェア版

もともとハードウェアで人気のあったシンセサイザーを、DTMで使えるプラグイン版としてリリースされている製品もあります。

レジェンド級のサウンドが数千円〜数万円で手軽に手に入るので、非常におすすめです。

特に有名でお得なのがArturia社の「V Collection」やKORG社「KORG Collection」で、有名なシンセサイザー・キーボードが膨大に収録されています。

上記の「V Collection」よりも少しお得な「Analog Lab Pro」もおすすめです。

ハードウェアのシンセサイザー

実際に手で触ってツマミやフェーダーを動かすのも、シンセサイザーの醍醐味です。

手の感覚と音の変化を同時に楽しむことができます。

安価なものから高価なものまで、ポケットに入るサイズのものから大きいものまでさまざまあります。

おまけのテクニック「セルフ・オシレーティング・フィルター」

最後に、よりステップアップしたサウンドデザインのテクニック「セルフ・オシレーティング・フィルター」を解説します。

フィルターのレゾナンスをものすごく高く上げたままオシレーターを下げると、どんな音になると思いますか?

言い換えると「レゾナンス自体をまるでオシレーターのように鳴らす」ということになりますが、実際はどんな音がするのでしょうか。

まずはSOURCE MIXERのフェーダーは全て下げます。

そして、エンベロープの影響を受けないように、フィルターのエンベロープはゼロ(中央)に設定し、Cutoffは少しかけてみます。

そして最後にレゾナンスをMAXまで上げ、この状態でCutoffのツマミを動かしてみます。

(Cutoffしていないままレゾナンスの量を上げすぎると、場合によっては耳が痛い音になることがありますので、ご注意ください)

Cutoffのツマミの位置によって、音程が変わりました。

ここで、ここまで触れてこなかった「Keyboard(KYBD)」のツマミを使ってみましょう。

これは、押す鍵盤の位置によってCutoffの値を上げたり下げたりできるというものです。

試しに+の方向にツマミを動かして、弾いてみましょう。

なんと、オシレーターの音量がゼロになっているはずなのに、オシレーターと同じように音を鳴らすことができました。

この状態でグライドを入れると、さらにおもしろくなります。

リバーブやディレイもたくさんかけてみると、さらに魅力的な音になります。

シンセの使い方講座まとめ

以上で全てのシンセを使いこなすための「シンセの使い方講座」はすべて終了です!

このように、シンセにはさまざまな使い方があり、工夫次第で思いがけないサウンドも作ることができます。

シンセは買ったけどイマイチ使い方がわからないままだった方、プリセットを選ぶだけであまりパラメーターをいじっていなかった方は、この機会にサウンドデザインに興味を持っていただけたら幸いです。

有名なシンセサイザーランキングはこちら

当サイトでご紹介している著名なシンセの使い方講座はこちら