今回は、世界一の名門音大・ジュリアード音楽院(ピアノ専攻)とグレン・グールド・スクール トロント王立音楽院を卒業し、現在はピアニスト・作曲家として活躍しているNahre Solが教える「音大で教わりたかった7つの実践スキル」をまとめました。

前回の「世界一の名門音大で学んだ”忘れられない7つの教え”」では、ジュリアード音楽院で学んだ「音楽家として活動する上での大切な教え」を7つご紹介しました。

この記事では視点を逆に変えて、「世界一の音大では学べなかったが、プロとして実際に必要なスキル」を7つご紹介します。

世界一の音大では学べなかった「プロになるために必要な7つのスキル」

「世界一の音大では学べなかったけどプロになるためには必要な7つのスキル」は、こちらの7つです。

プロになるために必要な7つのスキル

- 広い文脈で音楽を学ぶ力

- 音楽でお金を稼ぐ力

- 自己管理能力

- 音楽を教える力

- 即興する力

- 練習方法を見つける&作る力

- 方向転換する力

それでは一つずつ解説していきます。

プロに必要なスキル1:広い文脈で音楽を学ぶ力

「音大では学べなかったけどプロとして必要なスキル」の1つ目は「広い文脈で音楽を学ぶ力」です。

例えば「クラシック音楽はどう存在しているのか」など、広い視野でクラシック音楽が何とどうつながっているのかを学生の時に知れたらよかったなと思います。

有名な音楽家や彼らの楽曲だけを学ぶのではなく、他の音楽とのつながりやその歴史、そして現代ではどうなっているのか…などです。

例えば私(Nahre Sol)の場合は、フォークミュージックの歴史や作曲家について学びたかったなと思います。

ロシアの民族音楽、ハンガリー舞踊、インドネシアのガムラン音楽、ポーランドのマズルカなど…

まず資料を探し、そこから見解やニュアンスなどを知ったり、その周りにある文化、ダンスのしかた、歌い方などを知ったり…

そこから楽曲の分析に入ると、装飾音やタイミング、フレージング、ダイナミクス、音楽全体の雰囲気など理解しやすくなります。

最初から楽曲の解釈やレコーディングのしかたなどから勉強すると、そうした文化的背景などを知らない状態で学ぶことになってしまいます。

現代音楽を学ぶ重要性

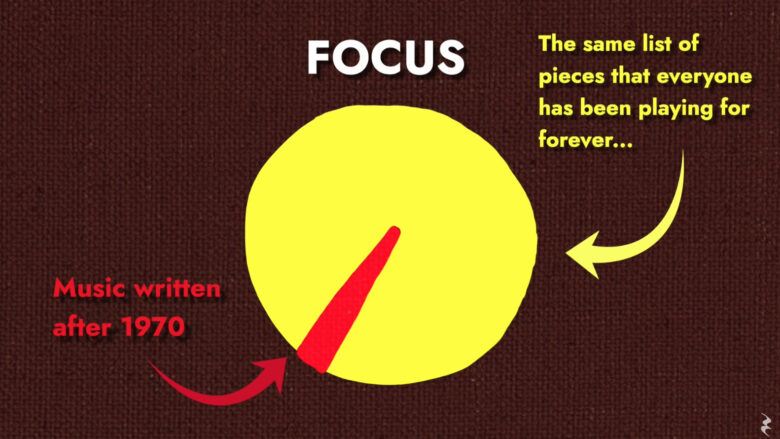

現代音楽に関して言うと、多くの場合は「二の次」のような扱いになってしまっていると思います。

特に音楽学校のコースやプログラム(授業)では、上の画像のように、1970年代以降に生まれた音楽について勉強する割合が非常に少ないと思います。

大半は、かなり昔に作られたクラシック音楽などを勉強する傾向にあります。

1970年以降に生まれた音楽は、今の私たちが聞いている音楽や文化と直結している部分が多いので、もう少し割合を増やしてもいいと思っています。

プロに必要なスキル2:音楽でお金を稼ぐ力

「音大では学べなかったけどプロとして必要なスキル」の2つ目は「音楽でお金を稼ぐ力」です。

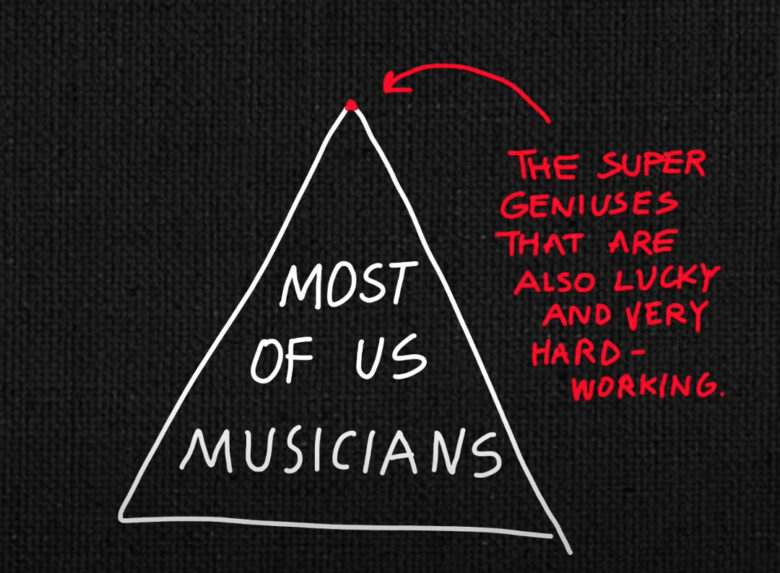

マネージャーやブッキングエージェントがあなたを待ってくれているような状況や仕事をすぐ与えてくれるような状態であれば問題ありませんが、ほとんどの人がそうではないでしょう。

上位5%に入るような「とんでもない天才でものすごくラッキーで努力家の人」でないのであれば、自分でやらなければいけません。

しかし残念ながら、「音楽家として現実的にお金を稼ぐ方法」は音大では教わることができません。

音楽でお金を稼ぐときにやるべきことリスト

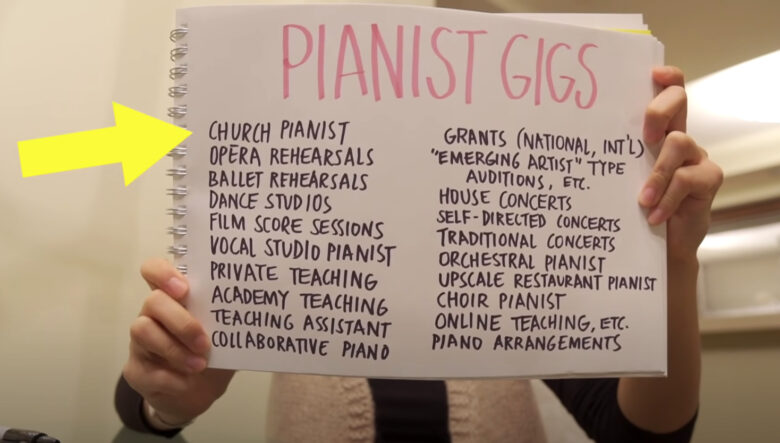

音楽家として現実的にお金を稼ぐときは、まず「リスト」を作ってみるとよいでしょう。

例えば私はピアニスト(ジュリアード音楽院ピアノ専攻卒業)なので、その経験を活かして「自分ができそうな仕事リスト」を作ってみます。

ピアニストが活躍できる演奏の場リスト(Nahre Solの例)

・教会ピアニスト

・オペラの舞台

・バレエの舞台

・ダンススタジオ

・映画音楽の制作

・ボーカルスタジオピアニスト

・プライベートレッスン(ピアノ講師)

・学校の先生(音大など)

・ティーチングアシスタント

・ピアノでのコラボ活動

このように自分が得られそうな仕事をリスト化したら、次は「実際にどのようにすればこの仕事ができるのか?」を考えましょう。

「どうやってどれぐらいお金を稼ぐのか?」については正直わからないこともあると思いますが、「自分の名前を広めたい」という目的で行うのもよいでしょう。

そして、プロとして仕事関係の人とどうつながっていくのか…

ギャラを安くするのか、「何でもやります!」などの協力的な姿勢で行くのか、メールの書き方などを工夫していきます。

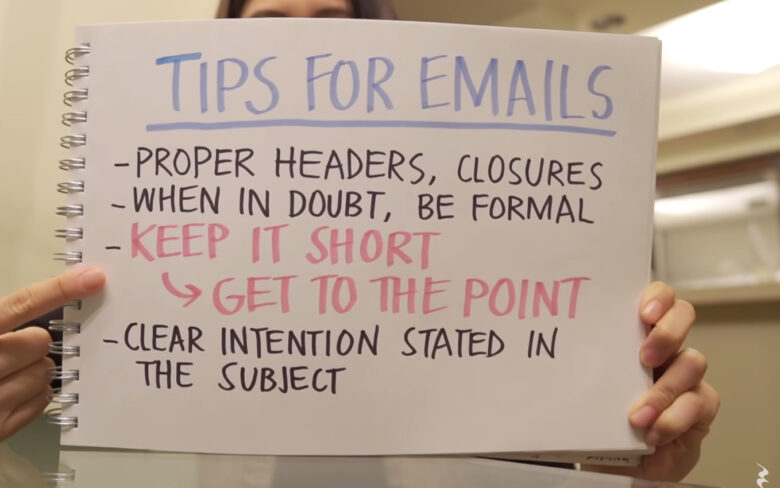

音楽家として仕事をもらうための「メールの書き方のコツ」

メールに関して言うと、メールを書くときに押さえるべきポイントがいくつかあります。

- 入りの文章と終わりの文章を適切に書く

- 迷ったときは丁寧な言葉遣いで書く

- 文章は短く書く

- メールのタイトルは目的が明確に分かるように書く

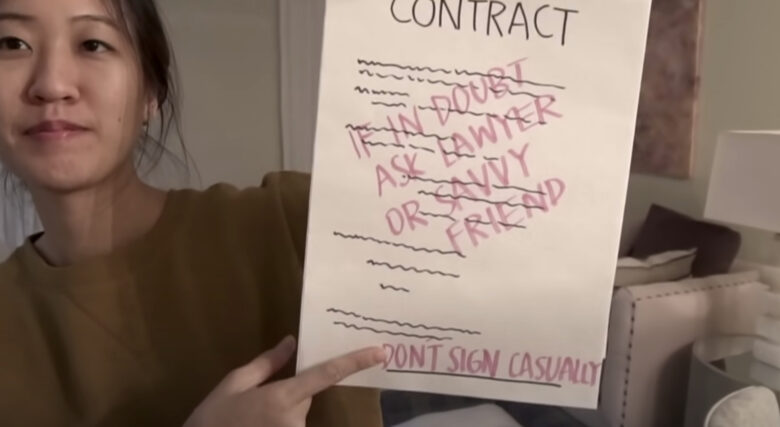

音楽家として仕事をもらうための「契約書にサインするときの注意点」

もし実際に仕事をもらう上で契約書にサインが必要になったときは、安易にサインをしないよう注意してください。

わからないことや疑問があるときは、必ず弁護士かその分野に精通している友人・知人に聞くようにしましょう。

名門音大を卒業しても、音楽の仕事を得るのは難しい

私は今も、音楽の仕事を得るのに苦労しています。

音楽家であれば、お金のことは考えずに音楽のことだけに集中したいと思ってしまうでしょう。

しかし実際はこれらを避けることは難しいので、音大ではこれらについて網羅的に学べる授業があったらよかったのに…と思います。

プロに必要なスキル3:自己管理能力

「音大では学べなかったけどプロとして必要なスキル」の3つ目は「自己管理能力」です。

「自分のキャリアやモチベーションにどう対処していくか」は、プロにとって大切なスキルです。

私が長年の経験で分かったのは、音楽家として生きていくには「マネージャーの自分」と「音楽家の自分」の両方をしっかり分けなければいけないということです。

自分で「小さなSNSマネジメント会社」を持つ

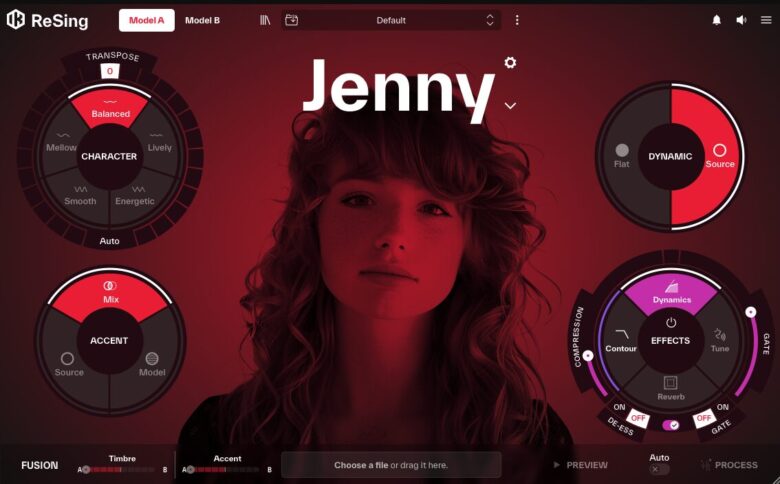

例えば、音楽家にとってはSNSが非常に大きな力を持ちます。

SNSの運営が苦手な方もいると思いますが、苦手か得意かどうかに限らず、SNSは重要なツールです。

そのため、自分1人で活動するときは「小さなSNSのマネジメント会社」を1人で運営するような状態になります。

SNSの運営は、気をつけないと体力を大きく&早く消耗してしまいます。

企画、撮影、編集、投稿…

SNSではやることが多々あるので、脳をフル稼働しなければなりません。

そのため、「マネージャーの自分」と「音楽家の自分」の2人を上手に分けながら、運営・管理しなくてはいけません。

音楽家のための「SNS運営のコツ」

ここでは、音楽家のための「SNS運営のコツ」を7つご紹介します。

SNS運営7つのコツ

- やりながら学ぶ(最初から完璧なコンテンツを作れなくてもOK)

- 不安になりすぎない

- 動画編集の仕方を学ぶ

- レコーディングの仕方を学ぶ

- ユニークor役に立つコンテンツを作る

- 今後もずっと使えるリズムやフォーマットを作る(自分なりのテンポややり方を見つけていこう)

- 成果を見る&メモして次に活かす(自分のコンテンツが他の人にどう影響を与えたか?)

プロに必要なスキル4:音楽を教える力

「音大では学べなかったけどプロとして必要なスキル」の4つ目は「音楽を教える力」です。

「音大で音楽を教えてもらった経験があるのに、音楽の教え方がわからないの?」と混乱してしまうかもしれませんが…

ほとんどの音大生は、卒業後に音楽の先生になるか、音楽を教える機会に遭遇します。

物事を教えるにあたって、教育学や授業の構成、アイデアを学生にどう教えていくかをまとめていく能力が大切になります。

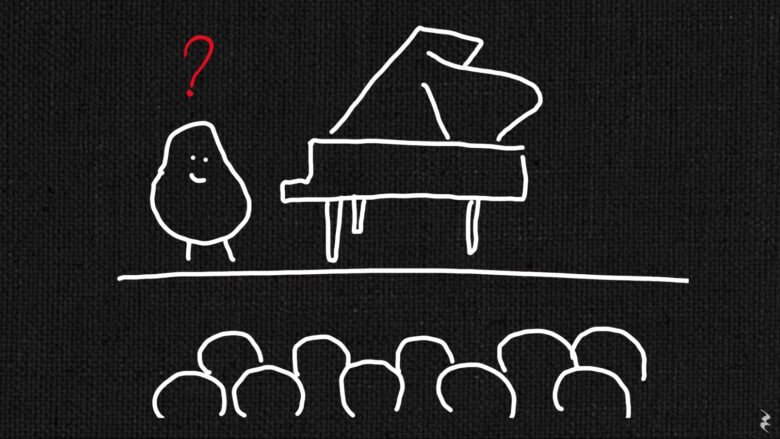

もしかしたら、演奏家としてオーディエンスに何かを教えるシーンもあるかもしれません。

しかし、自分が伝えたいことをわかりやすく教える方法がわからないまま教えても、相手はただ混乱してしまうだけです。

「いい音楽家」だからといって、「いい先生」であるとは限らないのです。

プロに必要なスキル5:即興する力

「音大では学べなかったけどプロとして必要なスキル」の5つ目は「即興する力」です。

即興のスキルは、どの分野の音楽家にとっても非常に重要な能力の一つだと思います。

私は音大のピアノ専攻でしたが、即興について教わることができなかったので、フレーズの作り方、リアルタイムでアイデアを形にする方法、さまざまな即興のスタイルについて学びたかったなと思っています。

多くのクラシック音楽を学んでいる音大生は、即興のことになると恐怖感を抱いたり、躊躇してしまう傾向にあるのです。

プロに必要なスキル6:練習方法を見つける&作る力

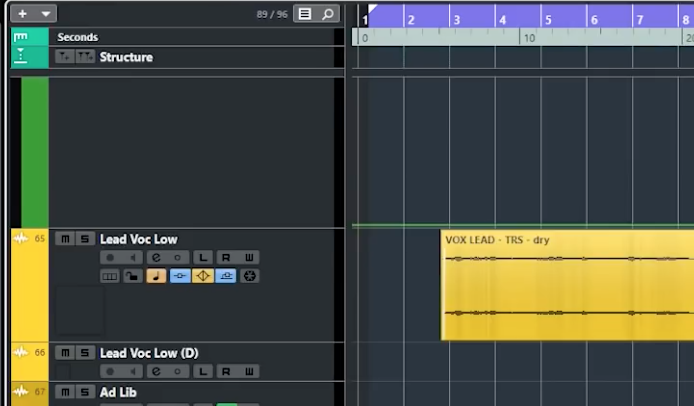

「音大では学べなかったけどプロとして必要なスキル」の6つ目は「練習方法を見つける&作る力」です。

まず誤解しないでいただきたいのが、私に教えてくれた素晴らしい先生方は、練習の仕方をしっかり教えてくれましたし、実際にそれらは非常に役立っています。

しかしながら、個人的にはそれらが「学校側で体系的に構成された練習の仕方」に沿っているような形だったので、自分がどのように練習時間を組んでいくか、見直す時間が少なかったように思います。

そのため、「練習自体をどう構成していくか」を考えるための基礎や、練習をよりクリエイティブに、積極的に行うためにはどうしたらいいかなどを考えるための方法が知りたかったなと思います。

実際に、私のYouTube動画では「このスキルを得るためにはどう練習するのが良いか?」に関するコンテンツを多数投稿しています。

「こう練習すればいいですよ」という結果だけ得るのではなく、「どういう練習方法ならもっと楽しく&効果的に練習できるだろうか?」など、練習方法を自分で作る・構成する力も大切だと思っています。

プロに必要なスキル7:方向転換する力

「音大では学べなかったけど必要なスキル」の7つ目は「方向転換する力」です。

これは「プロとして必要なスキル」というよりも、「音楽のプロにならないと決めた時に必要なスキル」になります。

現実として、「音楽は自分がやりたいことでない」と気づいて、別の分野に転身する音楽家がたくさんいます。

演奏家を目指して音大に行った人の中には、演奏家ではなくマネジメントの分野で音楽関係の仕事に就く人もいますし、音楽とは全く関係のない分野に転身する人もいます。

このとき、音楽家以外の職業に就くための情報・リソースが足りなかったり、そういった学生たちへのサポートがあまりないように感じています。

今の私は音楽をやっていますが、過去に同じ経験をしたことがあり、音楽を完全にやめかけた時期がありました。

その時期は、私を冷ややかな目で見るような人もいました。

そのことについて私は気にしていませんが、やはり音大生には同じような経験をする人がたくさんいるので、しっかりとしたサポートが必要だと思います。

こんなに多くの人が経験するようなことなのに、ほんの些細なこと…たった1回のセミナーすらもないのです。

「もし音楽家の道を選ばないのであれば、この人たちに相談してみるといいよ。こういうことをしてみるといいよ。」

これだけでもいいので、何かしらのサポートは必要だと思います。

世界一の音大では学べなかった「プロになるために必要な7つのスキル」

今回は、世界一の音大では学べなかった「プロになるために必要な7つのスキル」をご紹介しました。

プロになるために必要な7つのスキル

- 広い文脈で音楽を学ぶ力

- 音楽でお金を稼ぐ力

- 自己管理能力

- 音楽を教える力

- 即興する力

- 練習方法を見つける&作る力

- 方向転換する力

少しネガティブな話もありましたが、音大自体に対してNahre Sol本人はポジティブに思っているようです。

この「音大のポジティブな面」「音大に行ってよかったと思えたこと」「プロになる方法」についてはこちらの記事でもご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓

その他、音大卒業生・現役音大生の解説はこちらにまとめています↓