調性音楽とかモードって何?ちょっと難しそうだけど…

CメジャースケールとCアイオニアンモードって、どう違うの?

今回はこのような方のための内容です。

ジャズ・ブルースに関する数々の解説動画をアップしているWalk That Bassが解説する「調性音楽とモードの違い」についてまとめました。

今回はそのうち、調性音楽(Tonal)の特徴について解説した部分をまとめています。

この記事をお読みいただくと、調性音楽とモードの違いがわかるだけでなく、CアイオニアンモードとCメジャースケールの違い(どちらも全く同じ音を使うスケール)や、作曲で使える新たな「音楽の概念」を手に入れることができます!

※ここで解説する「モード」は「現代音楽におけるモード」を指しています。

古代ギリシア音楽や教会旋法におけるモードではありませんので、ご注意ください。

詳しくは「補足:モーダルハーモニーとは」の欄で!

調性音楽(Tonal Music)とは?

まずはじめに、調性音楽の特徴からお話していきます。

調性音楽の特徴は主に3つあります。

・メジャーキー・マイナーキーを使っている

・機能和声(ファンクショナル・ハーモニー)を使っている

・トーナルセンター(Tonal Center)、もしくはルート音がある

和声は、いわゆる「クラシック音楽」と呼ばれる音楽が作られた時代から使われています。

これはだいたい1700年〜1900年ぐらいで、バッハやベートーベンなどの作曲家も活躍していた時代です。

調性音楽ではメジャーキーもしくはマイナーキーを使う

調性音楽は、基本的にメジャーキーもしくはマイナーキーを使って作曲されています。

「Cメジャーキー」や「Cナチュラルマイナーキー」、「Cハーモニックマイナーキー」などです。

これはみなさんも耳にしたことがあると思います。

調性音楽では機能和声(ファンクショナル・ハーモニー)を使っている

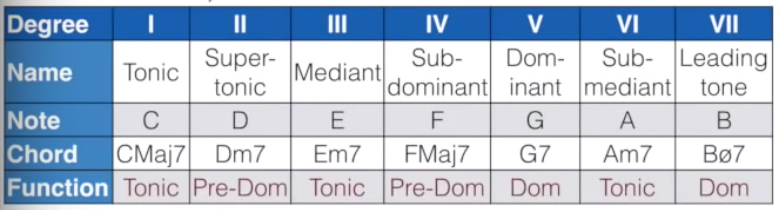

「機能和声」とは、そのキーのダイアトニックコードが、それぞれの「機能・役割」を持っていることを指します。

この「機能」には、「トニック」「ドミナント」「プリドミナント」があります。

下の画像のように、たとえばCメジャーキーのCメジャーセブンスコードは「トニック」、CメジャーキーのGセブンスコードは「ドミナント」と呼ばれています。

すべてのダイアトニックコードに対して、それぞれの「機能」が割り当てられているわけです。

画像:動画より

この機能を使い、たとえば「プリドミナントのコード→ドミナントのコード→トニックのコード」というコード進行にすると、その音楽に解決感(すっきり終わった感)が出ます。

ジャズでもよく使われる「II - V - I」というコード進行は「コードがしっかり進行している感じ」がしますが、これはこの「機能和声」のおかげなのです。

これは「II - V - I」は「プリドミナント→ドミナント→トニック」という進行になっているからです。

トーナルセンター(Tonal Center)とは?

Cメジャーキーの場合、Cメジャーセブンスコードは「トーナルセンター」と呼ばれます。

トーナルセンターとは、名前の通り「そのキーの中心」と考えられる音を指します。

言い換えると、このトーナルセンターのコードが鳴ると「安心感」「終わった感」「解決した感」が出るということです。

調性音楽にはこの「機能和声」と「トーナルセンター」の2つがあるので、コード進行は「どこかに向かっている感じ」「トニックに向かって動いている感じ」がするのです。

「どこかに向かっている感じ」って、どんな感じ?

それでは、ここで少しコード進行の例を聞いてみましょう。

CM7 A7 - Dm7 - G7 - ?

さてここまでを聞いて、G7の音は何の音が来そうでしょうか?

…

Cの音、CM7コードが来たらすっきりした感じになりませんか?

それでは、実際にCM7を入れて弾いてみます。

このように、あるコード進行を聞いて「次は○○コードに行きたい!」「トニックに戻りたい!」と感じるのが、調性音楽の特徴です。

調性音楽の具体的な特徴

調性音楽について、もう少し具体的に解説していきます。

調性音楽においては、「ドミアントはトニックに行きたい・解決したい」と感じます。

たとえばCメジャーキーの場合、「G7はCM7コードに行きたい」と感じるわけです。

これには、すべてのドミナントコードに入っている「トライトーン」が関係しています。

トライトーンとは?

トライトーンとは、かんたんに言うと「とても不安定」「響きが気持ち悪い」と感じる2つの音を指します。

具体的に言うと「半音6つ分の間隔が空いた音」です。

例えばG7コード(G,B,D,F)を見てみると、BとF(3rdと7th)が「トライトーン」の関係にあります。

そのため、G7コードを弾くと「すっきりしたい」「解決したい」と感じやすいのです。

この「BとF」が「CとE」に行ったら、とてもスッキリした響きになりそうですよね。

実際に弾いてみると、このようなサウンドになります。

別の例だと、Db7コード(Db F Ab B)は「FとB」のトライトーンを含んでおり、ここからGbコード(Gb Bb Db)に移動すると、とても解決感があります。

ちなみにこれは、G7からCの「トライトーンサブスティチューション」です。

このG7に入っているトライトーンの響きにより、「G7→CM7」の進行=「ドミナント→トニック」の進行が、とても「解決感のあるコード進行」へと変身させるのです。

トライトーンサブスティチューションについては、この記事でまとめています↓

以上で調性音楽の解説は終了です。

次は「モード」について解説していきます。

調性音楽についてなんとなくイメージできた方なら、モードについてもイメージできるようになりますので、ぜひご覧ください↓