DTMerにおなじみ、サンプルやプラグインを販売するSpliceが解説する「マスタリング101」をまとめました。

この記事ではPart5として「リミッターと音圧」について説明していきます。

マスタリング入門シリーズ

リミッティングとは?

リミッティングとは、マスタリングにおいて、市場(配信先)に適したラウドネス(音圧)にするために必要な作業のことです。

同じジャンルの他の曲に比べて、自分の曲は音圧が足りない...とならないために行う必要な作業です。

ターゲットレベルとは?

以前のPart2では、VUメーターを使うときのターゲットレベルの重要性についてお話しました。

自分が目標とするラウドネス値に到達するために必要な知識となりますので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてください。

Part2に出てきたジャンルごとのターゲットレベルの目安はこちらです。

クラシック: 0 VU = -18 dBFS

ジャズ: 0 VU = -9 dBFS

ポップ: 0 VU = -8 dBFS

アグレッシブポップ・ヒップホップ = -7 dBFS

リミッティングをして曲をターゲットレベルまで引き上げるには、メーターが0VUになったときにこの値になっているかを確認しましょう。

0VUを超えて赤いメーター部分まで振れると、ラウドネス値を上げることはできますが、ダイナミクス(抑揚)が少なくなりますので注意が必要です。

リミッターのセッティングのしかた

画像:元記事より。PSP社のXenon

どのリミッターも「Gain」「Threshold」「Output Ceiling」「Attack」「Release」「Gain Reduction」などのパラメーターが付いています。

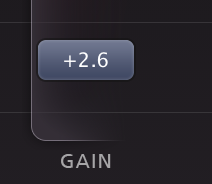

「Gain」「Threshold」「Output Ceiling」

Gainは、リミッターに対してどれだけ「ゲイン」を増やすかを示すパラメーターです。

よりゲインを上げるとより多くのゲインリダクションを得ることになり、曲がより大きく聞こえるようになります(音圧が上がります)。

はじめは、Gainをターゲットレベルまで上げてみましょう。

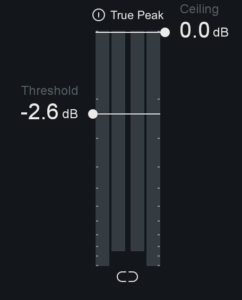

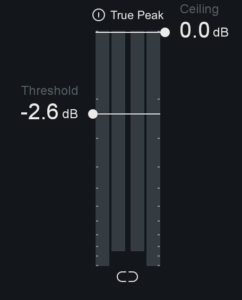

Thresholdは、「この値を上回った音に対してリミッティングをする」という基準を表すパラメーターです。

Gainがないプラグインでは、このThresholdを調整してリミッティングをかけます(上記画像はiZotope社「Ozone」のマキシマイザーにあるThreshold)。

Output Ceilingは、リミッターをかけた後の音がその音量を超えないようにする「限界」のことです。

0.0dBFSを超えるとクリッピングしてしまいますので、まずは0.0dBFS以下にするとよいでしょう。

しかし場合によってはヘッドルームを持たせるために、Ceilingを少し低めに設定することもあります(詳しくはこちらの記事で解説しています)。

いろいろなパラメータを調整する前に、Output Gainのリミットを-0.2dBFS〜-0.02dBFSの間にしておくことをおすすめします。

AttackとRelease

Attackは、どれだけ速くリミッターをかけるかを決めるパラメーターです。

Releaseは、コンプレッションをかける必要がなくなったとき(音量がスレッショルドを下回ったとき)、どれぐらいの速さで元に戻るかを決めるパラメータです。

リミッターでは、Attackは速めに設定することが多いです。

Releaseは、遅すぎると音量が小さくなったりポンピングしたりしてしまうことがある一方で、速すぎると音が歪んでしまうこともあります。

リミッターに「Auto-Release」機能が付いている場合は、リミッターがその時々でベストなRelease Timeを算出してくれるこちらの機能を使うのがよいでしょう。

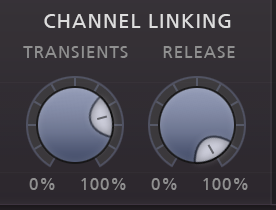

Linkコントロール

Linkコントロールは、プラグインが左右チャンネル(LR)を等しく、同時にリミッターをかけるかどうかを設定します。

たとえばチャンネルが完全にリンクしているとき(100%)、リミッターは低音の強度を維持し、LRのバランスを取ります。

全くリンクされていないと(0%)、サウンドはより広がりがあり大きく聞こえるようになりますが、低音は小さく、ステレオ感のバランスが変わってしまいます。

Gain Reduction(ゲインリダクション)

Gain Reduction(ゲインリダクション)は、リミッターが抑えた量を示します。

ゲインリダクションがあればあるほど、「リミッターがかかった音」になります。

いいマスター音源は、リミッターがかかっていると感じさせないサウンドになっています。

そのため、ゲインリダクションが2.5dB程度になるようにリミッティングするのがよいでしょう。

しかし、どうすれば市場に出せるレベルの音圧になるゲインリダクションが得られるのでしょうか?

これには、次にご紹介する「クリッパー」がキーポイントになります。

クリッパー(Clipper)とは?

画像:元記事より

クリッパーは、マスターに対して「クリップ」することでラウドネスを足します。

リミッターやコンプレッサーは、スレッショルドを超えた音を「潰す」ことで音量を抑えていますが、クリッパーは出過ぎた音をすりきりのようにカットして全体の音量を調整します。

ストリーミングのおかげで音圧戦争が終わったにも関わらず、いまだ多くのクライアントが「自分の曲をより大きく聞かせたい:」と思っており、市場でもある程度のラウドネスが期待されています。

そのため、プロのマスタリングエンジニアはクリッパーを使ってマスター音源にさらなる音圧を足しています。

マスタリングにおけるクリッパーの使い方

- マスター(Stereo Out)にリミッターを追加する。

- リミッターのInput Gainを目標のターゲットレベルに到達するまで上げる。

- ターゲットレベルに到達したときのGainの量をメモしておく。

- クリッパーをリミッターの「前に」追加する。

- 「2.」でメモした量の半分をクリッパーで、もう半分をリミッターで追加する。

例えば「2.」でメモした量が「8dB」だった場合、クリッパーのGainを+4dBに、リミッターのGainを+4dB分にする。

クリッパーとリミッターでリダクション量を分割することで、同じラウドネス値でもそれぞれのゲインリダクションを少なくすることができる。

1つのプラグインで大きなリダクション量にすると、一度のリミッティングで潰す量が大きすぎてしまい、リミッターが強くかかりすぎた不自然な音になってしまいます。

そのため、リミッターとクリッパーのそれぞれの違いを活かしながら、必要なリダクション量を分割して音圧(ラウドネス)を上げていきます。

以上でPart5の解説は終了です。

最終回Part6「配信の準備」はコチラ↓