DTMerにおなじみ、サンプルやプラグインを販売するSpliceが解説する「マスタリング101」をまとめました。

この記事ではPart3として「マスタリングEQの基本」を説明していきます。

マスタリング入門シリーズ

マスタリングにおすすめのEQプラグイン

EQ(イコライザー)は、楽曲における周波数帯域のバランスを取るために使われ、音をよりクリアに、はっきりと聞かせることができます。

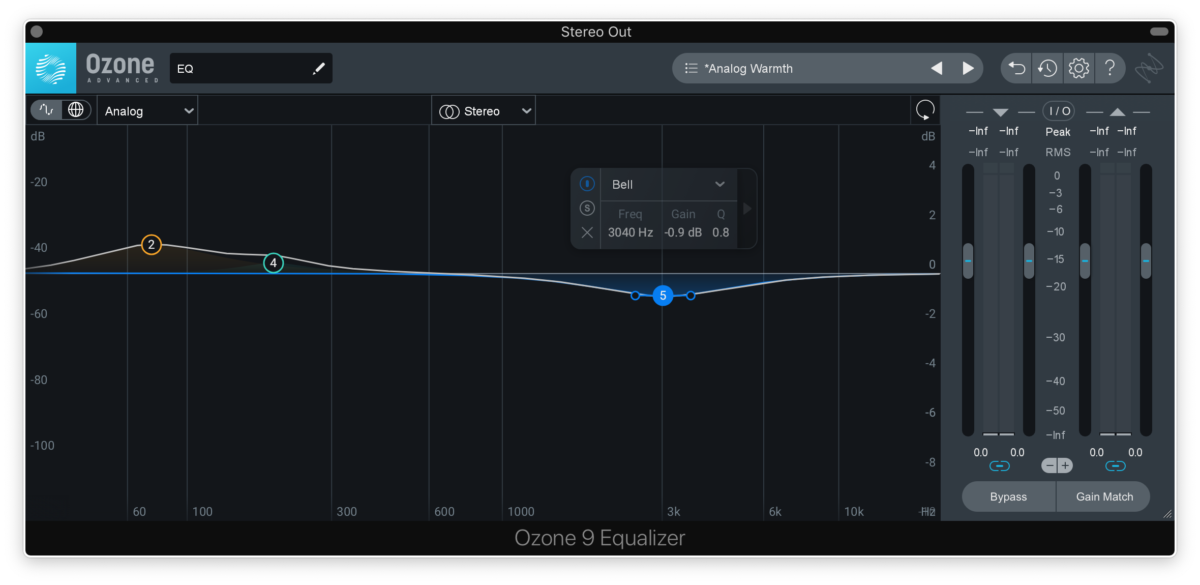

マスタリングでもEQを使うことが好まれますが、もし可能であればiZotope社の「Ozone」シリーズを使ってみてください。

マスタリングに特化したEQやコンプレッサー、マキシマイザーなど、ハイグレードな機能が備わっていますので、これ1つで幅広いマスタリング処理ができるようになります。

※Ozoneは初心者向けの「Elements」、中級者向けの「Standard」、上級者向けの「Advanced」があります

初心者の方には「Elements」、中級者の方には「Standard」、上級者の方には「Advanced」がおすすめです。

別のプラグインなら、FabFilter社の「Pro-Q」や、DMG Audio社の「Equilibrium」がおすすめです。

マスタリングEQにおける2つのコツ

マスタリングEQの詳しい解説に入る前に、まずマスタリングをする上で覚えて欲しいことを2つご紹介します。

マスタリングEQのコツ1. 3dB以上ブーストしない・カットしない

ある周波数帯域を3dB以上カットしたりブースト(上げる)するということは、そもそもミキシングに問題があると言えます。

この場合は、ミキシングエンジニア(ミックスした人)に一度調節し直してもらえないか聞いてみるのがベストです。

またマスタリングで「やりすぎ」を防ぐには、EQで表示するのは多くても±9dBにするのがおすすめです。

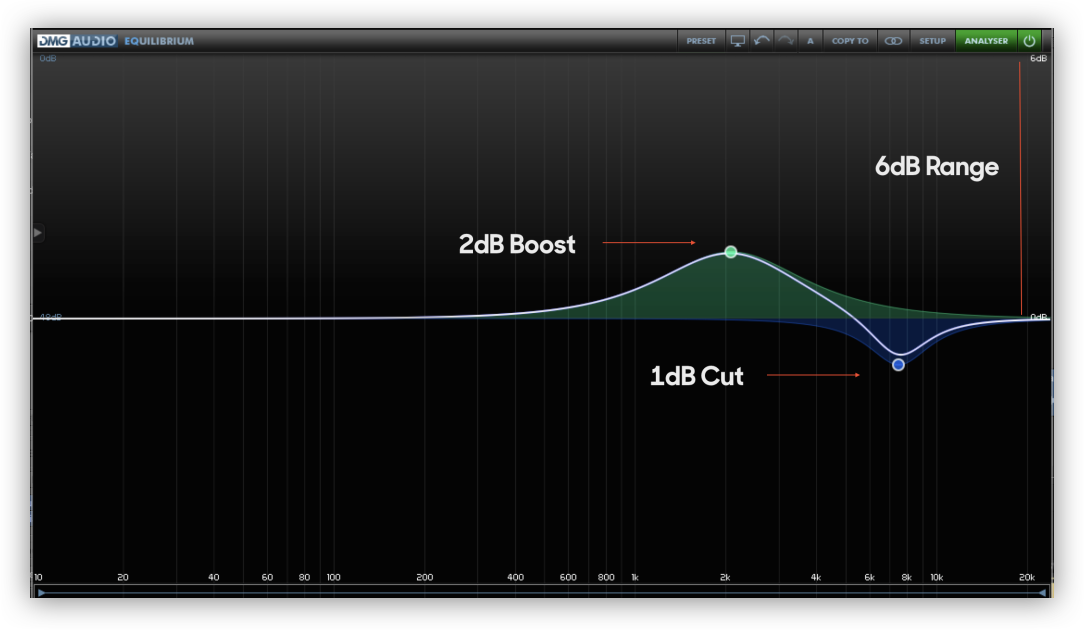

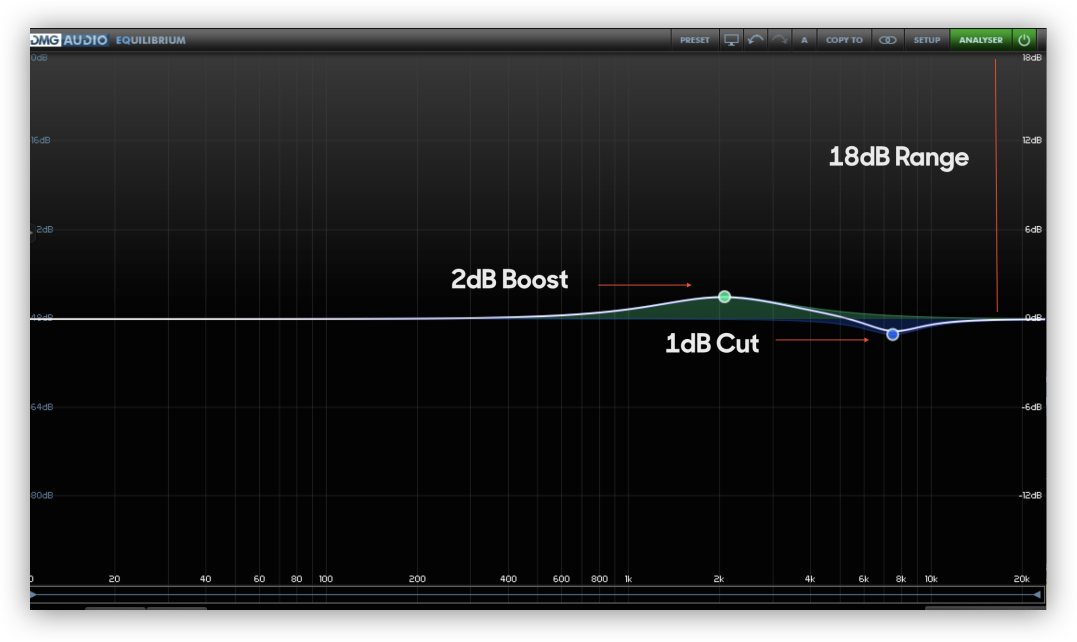

例えば、画面上で最大6dBの範囲を表示させる場合と、18dBの範囲で表示させる場合では、見え方が大きく変わります。

画像:元記事より。±6dBの範囲を表示した画面

画像:元記事より。±18dBの範囲を表示した画面

同じ量をカット・ブーストしていたとしても、表示する範囲が異なると見え方がかなり変わります。

2つ目の「±18dBの範囲を表示した画面」の方があまりブーストできていないように見えるので、もっとブーストしなければと思ってしまうでしょう。

もちろん目だけではなく耳を使うことが大事ですが、自分の考えをよりよい範囲に収めることができるように視覚的情報をコントロールすることは、とてもいいアイデアです。

「マスタリング中は3dB以上カット・ブーストしてはいけない」ということを考えると、EQで表示する範囲を調整するのは有効です。

マスタリングEQのコツ2. 広いQ幅で使う

広いQ幅を使うと、狭いQ幅で使ったときよりもより音楽的に聞かせることができます。

そのため、マスタリングでは広いQ幅でEQを行い、狭いQ幅で特定の周波数だけカット・ブーストすることはしないようにしましょう。

画像:元記事より

異なるEQのタイプを使い分けよう

EQをする前に、EQにはいろいろなタイプがあり、それぞれメリット・デメリットがあることを知っておきましょう。

これを知っておくと、より適切なEQができるようになります。

EQのタイプ1. ミニマムフェーズEQ(IIR)

典型的なアナログモデルのEQです。

iZotope社「Ozone」のEQでは「Analogモード」にするとこのタイプのEQに切り替わります。

メリット

・基本的にEQにおいてラグが少なく、CPUに不可をかけることもない。

・親しみやすいサウンド、アナログモデルのEQで、抵抗とコンデンサで構築されている。

アンプやアナログミキサー卓、アウトボードなどから出る音を聞ける。

・低音をコントロールしやすい。

EQをすることで音がにごるといったことが少なく、最小限のEQで低域をカット・ブーストできる。

デメリット

・カット・ブーストいずれにおいても、位相のシフトが起きてしまう。

これにより、極端にカット・ブーストすると、特に広域において時間軸にズレが生じたり、音がにじんだりする。

・歪みが起きることがある。

ただし、この歪みによって音が明るくなったりすることもあるので、クリエイティブな用途でわざと使われることもある。

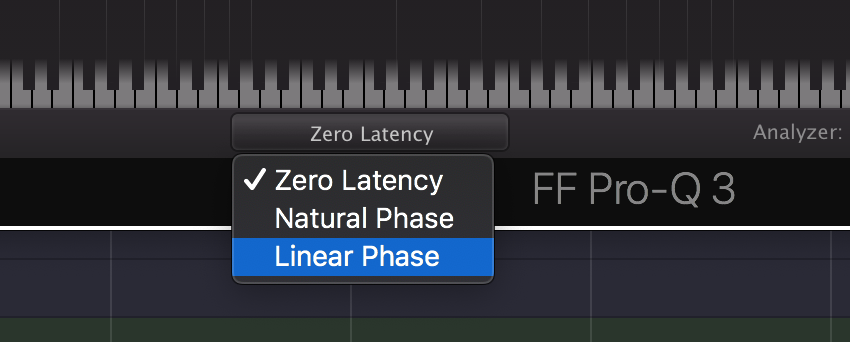

EQのタイプ2. リニアフェーズEQ(FIR)

リニアフェーズEQは、位相のズレを最小限に抑えるために開発されたEQです。

iZotope社「Ozone」のEQでは「Digitalモード」にするとこのタイプのEQに切り替わります。

Fabfilter社「Pro-Q3」では、画面下部にあるメニュー欄より「Linear Phaseモード」にするとこのタイプのEQに切り替わります。

メリット

・全ての周波数において起こるレイテンシーや位相のズレが同じ。

そのため、音波(波形)を離さずに極端にカット・ブーストできる。

・高音域がすごくなめらかでクリア。

ポイント

・レイテンシーが起こりやすく、CPUの負荷が大きい。

・音が遅延して聞こえやすい。

ほとんどのDAWでは、この遅延補正が必要になる。

・低域に使うと、ナチュラルなサウンドに聞こえにくい。

プロがやっているマスタリングEQのやり方

ここからは、マスタリングEQにおけるプロのノウハウをご紹介してきます。

マスタリングEQのやり方1. 0.25dBずつ動かす

マスタリングはすべてにおいて「ちょっと手を加える程度」にしましょう。

あまり大きく変更してしまうと、楽曲のカラーを変えてしまったり、ミキシングを台無しにしてしまう可能性があります。

そのため、Q幅は広く使ってピンポイントの周波数帯域だけに大きな影響を与えないようにし、変更を加えるときは0.25dBずつ動かしていくことがポイントです。

マスタリングEQのやり方2. 周波数帯域ごとの特徴を知ろう

どの周波数帯域をカット・ブーストするべきかどうかを理解することは、マスタリングにおいて非常に重要な要素です。

例えばもし音がにごっていたりモヤモヤしていると感じたら、中低域(250~400hzぐらい)をカットしましょう。

また高音域を加えると、中低域をカットしなくてもより明るく聞こえるようになることもあります。

「変化を1つ加えると、他にも影響が出る」ということは覚えておくとよいでしょう。

マスタリングEQのやり方3. リニアEQとミニマムフェーズEQを上手に使い分けよう

リニアEQとミニマムフェーズEQのそれぞれの長所については、先ほどご説明しました。

ご紹介したそれぞれの長所を踏まえると、ミニマムフェーズEQは低音域と中低域に使い、リニアフェーズEQは中域・中高域・高音域を調整するときにおすすめです。

それぞれが持つ長所を上手に使い分けることで、ベストなサウンドを手に入れることができます。

マスタリングEQのやり方4. MS処理を使おう

MS処理(Mid/Side)は、EQを正しく使う上でとても強力なツールになります。

「Mid」は真ん中から聞こえる音で、「Side」は横(左右)から聞こえる音のことです。

これまでご紹介した方法は、プラグインでMS処理を行う時にも活用できます。

例えばボーカルをよりクリアにしたいなら、リニアフェーズEQでMidを2~4kHzを持ち上げ、より明るいサウンドにしてみましょう。

またHigh ShelfのEQカーブを使って、リバーブの8kHz以上のSideをブーストしてみましょう。

こうすると、より左右に広がりのあるサウンドにできます。

マスタリングEQのやり方5. 加工しすぎない

「加工しすぎない・やりすぎない」ということは、マスタリングにおいて非常に重要です。

しかしマスタリングをしていると、ついついマスタリングに熱中したりEQをしすぎたりしがちです。

そのため、マスタリングの時はしっかり休憩を取るようにしましょう。

自分が何をしているのかよくわからなくなったら、いったん別の曲に着手して、後から作業を再開してもOKです。

目安として、1曲につき30分以上のマスタリングは控えるようにしましょう。

これ以上時間を使っている場合は、何かをやりすぎてしまっている可能性が高くなります。

またマスタリングの最後は、マスタリング前と後の音を比較してチェックしましょう。

A/B比較を使い、マスタリングが本当に効果的な処理になっているか、曲を壊すようなことをしていないかどうかを確認します。

Part4「マスタリングコンプレッションの基本」はコチラ↓