今回はDTMにおける「ヘッドルーム」とは何かについてまとめました。

特にミキシングやマスタリングにおいて重要な用語ですので、ぜひ覚えておきましょう。

ヘッドルーム(Headroom)とは

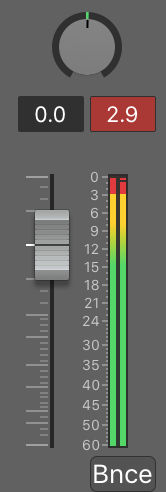

画像:「SET THE PROPER “HEADROOM” BEFORE MASTERING」より

ヘッドルームとは、「音量がゼロの状態〜音割れしない音量までの間」のことです。

音割れする音量までに余裕がある

「ヘッドルームに余裕がある」

「もうすぐで音割れする!」ぐらいの音量がある

「ヘッドルームに余裕がない」

基本はヘッドルームの範囲内に音量レベルを収める必要があり、ヘッドルームが全くなくなってしまう=音割れする危険性大、ということになります。

ヘッドルームがあると、何がいいの?

ヘッドルームがあると何がいいのか...「ヘッドルームを設ける意味」をまとめると、こちらの2つが挙げられます。

ヘッドルームがあれば、クリッピングするリスクなしに、予期せぬトランジェントや大きな音を収めることができる。

突然大きな音が鳴ってもクリッピングせずに済む。

より多くのヘッドルームを持つということは、クリッピングして歪んでしまったり、トランジェントがピークに達してしまうなどの心配をあまりせずに済む。

そして、より自然でいいサウンドが作れるようになる。

さてここからは、ヘッドルームに関するより詳しい内容を解説していきます。

オーディオ処理における2つの「リミット」

アナログ・デジタルのオーディオ処理において、2つの「リミット」が存在します。

「最小音量」のリミット

1つは「最小音量」のリミットです。

本来は無音のはずなのに、機材や環境が出すノイズなどで完全に無音にならないことがあります。

このノイズを「ノイズフロア」といいます。

一定音量でコンスタントに流れ続けるこのノイズは、通常はこれらの音が聞こえなくなるまで信号レベルを下げることができます。

「最大音量」のリミット

2つ目は「最大音量」のリミットです。

音量が大きすぎると、クリッピングして音が割れたり歪んだりします。

「無音(ノイズ)以上・クリッピング未満」を目指そう

基本的には、これら2つのリミットの間に音量レベルを収める必要があります。

つまり、ノイズフロアとして扱われる音量以上・クリッピングする音量未満になるようにする必要があります。

これができれば、ノイズの音が気にならず、音割れもしないキレイなサウンドにすることができます。

アナログとVUメーター

画像:wikipedia「VU Meter」より(https://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter)

アナログの場合は、名目上OKとされる音量レベルを定め、適切な方法でメーターをスケーリング(目盛りの調整)することでその音量になるようにしています。

たとえば、多くのVUメーターは「0VU = +4dBu」になるように調整されています。

プロ仕様のアナログ機材の多くは+24dBuに到達するとクリッピングするため、VUメーターに表示される音量レベルよりもおよそ20dB以上高くなることになります。

逆に言えば、VUメーターで0VUになるように音量を調整していれば、20dB程度のヘッドルーム(ヘッドルームマージン)を確保できていることになります。

ヘッドルームを設ける意味とは?

ヘッドルームがあれば、クリッピングするリスクなしに、予期せぬトランジェント(アタック、音の立ち上がり)や大きな音を収めることができます。

つまり、急に音量が大きくなる部分があっても音割れせずにキレイなサウンドを維持することができます。

またアナログ機器と違い、多くのデジタル機器ではメーターでヘッドルームマージンを表示するようになっています。

これは、メーターがクリッピングポイントである0dBFSから下に向かって目盛りを調整するようにしているからです。

例えばDAWの音量フェーダーは0dBFSの位置が上にあり、ユーザーは自然に下の緑の範囲に音量を収めようとするため「音割れするまでにどれぐらい余裕があるのか」を簡単に確認することができます。

このようなデジタルスケールにおける上位20dB部分は、アナログ機材では基本的に見ることができなかったヘッドルームマージンです。

視認性が高くなったことはいいことなのですが、このような表示の仕方だと「メーターめいっぱいまで音量が到達していないと、しっかり音量を出せていない」と感じやすくなってしまいます。

例えば、実際には音量が大きすぎるままレコーディングしていたりトランジェントが歪むリスクが高いにも関わらず、「しっかりレコーディングされていない」と感じてしまうようになりました。

そのため、メーターの表示の仕方(スケール、目盛りの単位)がどんな形であったとしても、「十分なヘッドルームを確保できているか」に焦点を当てることが大切です。

機材の電圧とヘッドルーム

オーディオインターフェースなどが外部電源で動くときにヘッドルームが大きく取られているのは、PSU(電源ユニット)がUSBバスパワーで稼働するときよりもより高い電圧を供給するからです。

「より高い電圧を供給する」ということは「大きな電圧信号が収められる」ということになります。

この場合、2倍の大きさ、つまり6dB以上のヘッドルームマージンになります。

より多くのヘッドルームを持つということは、クリッピングして歪んでしまったり、トランジェントがピークに達してしまうなどの心配をあまりせずに済むのです。

そしてよりナチュラルな、いいサウンドが作れるようになります。

どれぐらいのヘッドルームマージンが必要?

マスタリングのとき(ミキシングが終わった段階)でどれぐらいのヘッドルームマージンが必要なのかは、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください↓

ヘッドルームや音量調整に関する関連記事

参考:https://www.soundonsound.com/sound-advice/q-what-exactly-headroom-and-why-it-important