クラシック音楽を、理論的に解読して楽しみたい!

フーガとか対位法って言葉はよく聞くけど、これって何?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

クラシック音楽・映画音楽を中心に解説動画をアップしているInside the Scoreによる「クラシック音楽の聞き方・フーガ」をまとめました。

「対位法」や対位法を使った楽曲形式「フーガ」は、クラシック音楽においてよく聞く言葉です。

しかし、具体的にどういうものなのか、何が面白いのかを知っている方は少ないかもしれません。

そこで今回は、クラシック音楽を理論的に楽しむ方法、フーガ・対位法とは何かについて徹底解説していきます!

「フーガ」とは?

フーガは、対位法を使ったテクニックのことです。

そこまで厳密なものではなく、作曲における一つの「プロセス」「手段」として考えられます。

例えば「ソナタ」などは厳密に形式が決まっていますが、フーガはそうではありません。

楽曲がすべて「フーガ」で作られている作品を「フーガ」と呼びます。

ヘンデルの「メサイア」や、ベートーベンの交響曲第9番、ベンジャミン・ブリテンの「少年のための管弦楽入門 No.25」、レオナルド・バーンスタインの「Cool(映画・West Side Story)」など、数世紀に渡って幅広く使われている手法です。

フーガには「THEME」と「IMITATION」がある

フーガは、決まった声部(第1声・第2声など)の数を使い、フレーズを「模倣」しながら作られます。

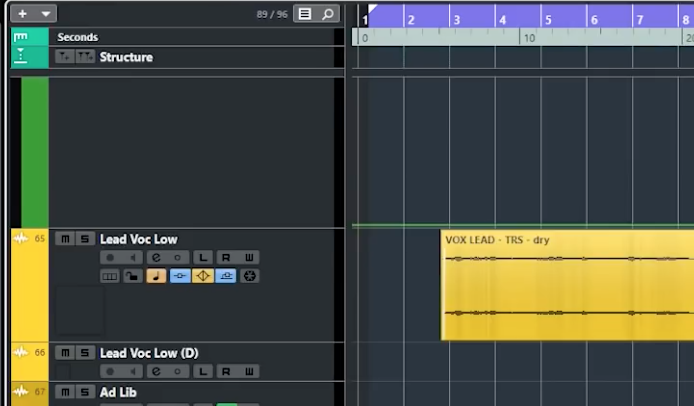

たとえばこちら↓

画像:動画より

「THEME」がメインのフレーズで、「IMITATION」は、THEMEを模倣したフレーズです。

確かに、IMITATIONと書かれた部分はTHEMEと形が似ていますね。

「4声」の意味

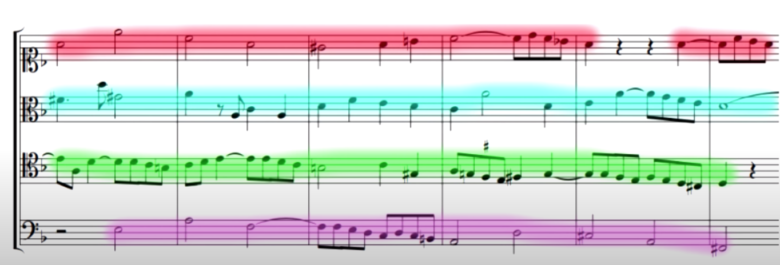

画像:動画より

例えば「4声(4 Voices)」の楽曲の場合は「4つの独立したパートがある」ということになります。

それぞれ違ったフレーズを演奏しますが、同時に聞くとキレイなハーモニーになります。

対位法とは?

画像:動画より

上の画像のように、横軸で見ると全く別のパートを演奏しているように見えますが…

画像:動画より

このように縦軸で見ると、それぞれがキレイなハーモニー(コード)になるように作られていることがわかります。

これが「対位法」です。

対位法を使う意味とは?

対位法を用いて作曲をするのは、最初は少し大変です。

しかし、ある程度のルールや縛りを理解し、それを使うことで、とても芸術的な楽曲を作ることができます。

また、作曲中に出てきた問題も、対位法によって解決できることがあります。

フガート(Fugato)とは?

フーガと似ている言葉の一つに「フガート」があります。

これは、楽曲内で部分的にフーガが使われているセクションのことを表します。

たとえばベートーベンの交響曲第3番を見てみましょう。

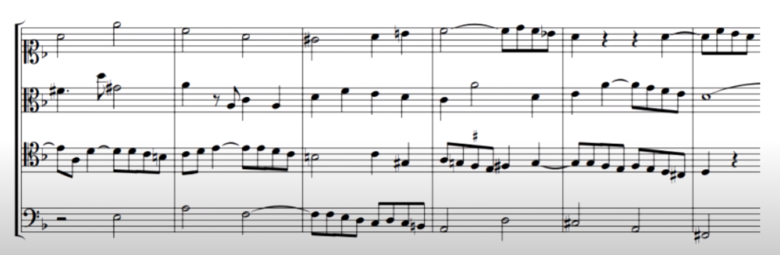

画像:動画より

楽曲内で、部分的にフーガが使われています。

「フーガ」は「全部フーガでできた楽曲」を指すので、部分的に使われている場合は、その部分的にフーガが使われている部分を「フガート」と呼びます。

フーガの例と使われる要素

それではここからは、バッハの「The Well-Tempered Clavier」に収録されているCマイナーキー&4声の例を使って、実際のフーガの例を見ていきます。

そしてその中にはフーガでよく使われる「要素」がいくつかありますので、そちらを解説していきます。

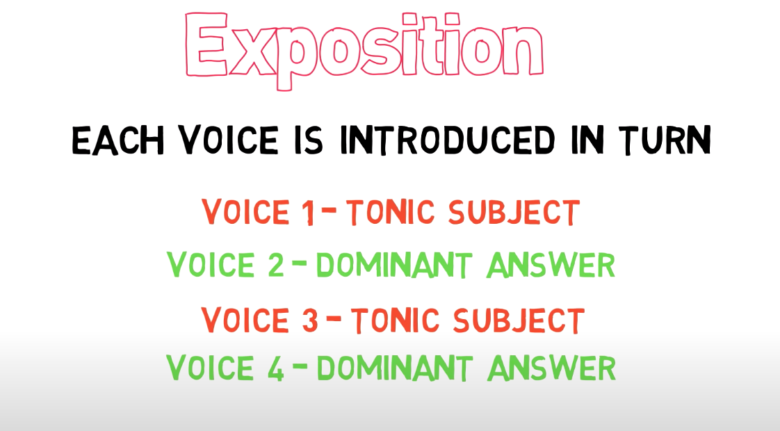

フーガの要素1:サブジェクト(Subject)

画像:動画より

まずはメロディーのアイデアとなる「サブジェクト」です。

フーガでは、まず第1声によるサブジェクトから楽曲がスタートします。

また、第3声もこのサブジェクトを担当します。

フーガの要素2:アンサー(Answer)

画像:動画より

次に出てくるのは「アンサー」です。

これは第2・4声が担当し、サブジェクトを作り変えつつ、キーはドミナント(5th)にしています。

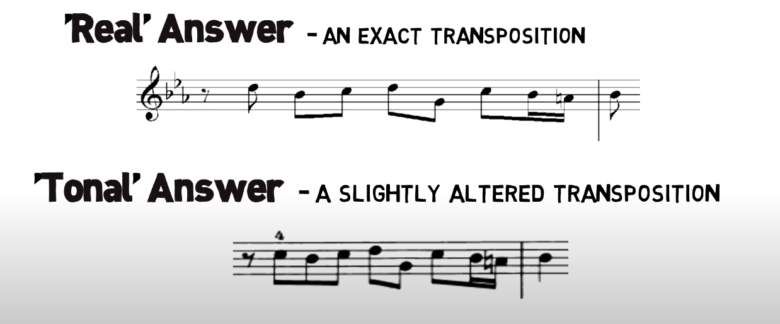

また、アンサーの中にもいくつか種類があります。

画像:動画より

リアルアンサー(Real Answer)

サブジェクトを単純にドミナントに移調(トランスポーズ)したもの

トーナルアンサー(Tonal Answer)

ハーモニーの関係で、少し変更を加えて移調したもの

ちなみに、アンサーにおいてはどちらを使ってもOKです。

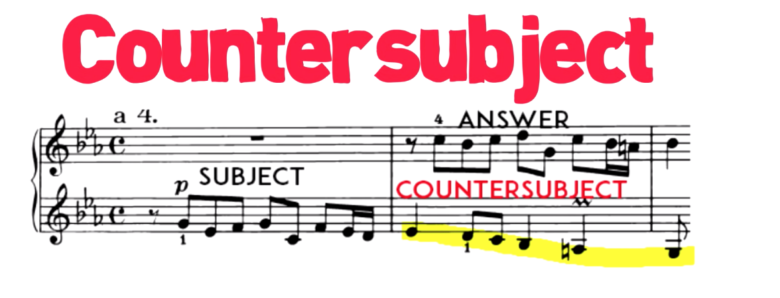

フーガの要素3:カウンターサブジェクト(Counter Subject、対主題)

フーガにはもう1つの要素「カウンターサブジェクト」があります。

「フーガでは絶対に使わなくてはいけない!」ということではありませんが、フーガの1要素として使われることがあります。

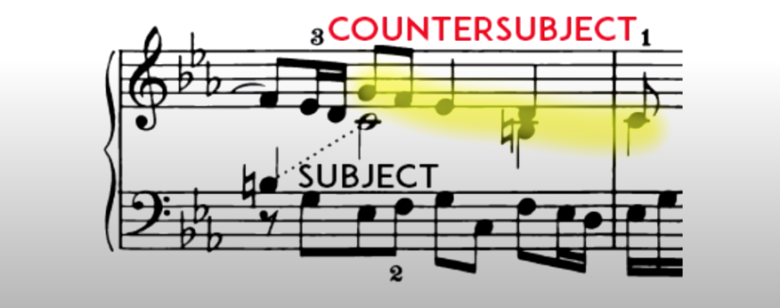

画像:動画より

カウンターサブジェクトは、サブジェクトの次にアンサーが入った時、アンサーと同時に鳴らされるフレーズです。

他にも、このようなカウンターサブジェクトがあります↓

画像:動画より

カウンターサブジェクト = 第2のサブジェクト

カウンターサブジェクトは、「第2のサブジェクト」とも言えます。

画像:動画より

サブジェクトと対比させつつ、最後に同時に鳴らすと、美しく響くこともあります。

フーガの要素4:エピソード(Episode)

「エピソード」はサブジェクトを伴わないフーガの部分のことです。

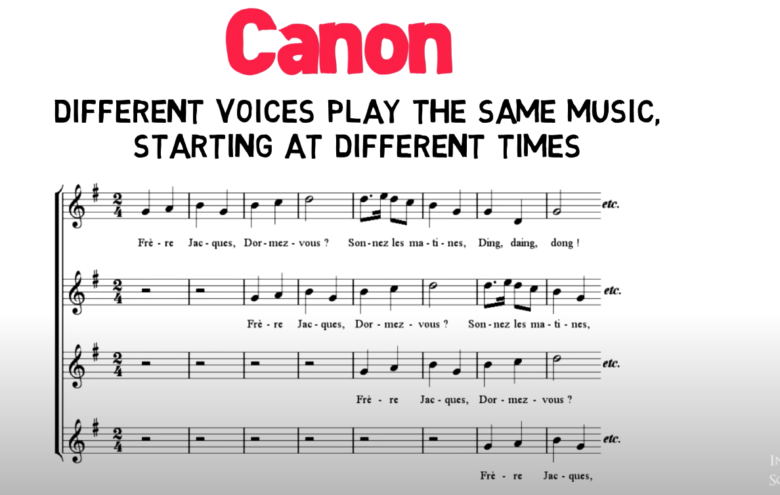

フーガの要素5:おけるカノン(Canon)

フーガにおける「カノン」は、それぞれ別の声部が、楽曲内で同じフレーズを違うタイミングで演奏されることを指します。

言い換えると、サブジェクトが常に聞こえる状態になります。

画像:動画より

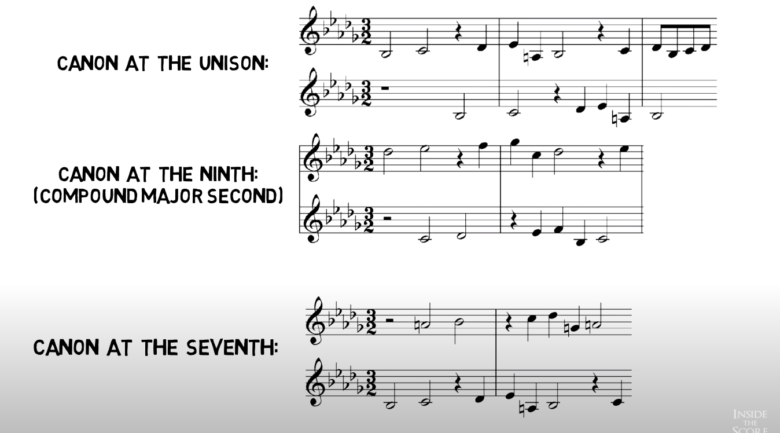

いろいろなカノン

カノンでは、異なるインターバルで演奏されることもあります。

画像:動画より

・ユニゾンのカノン(全部同じ音程)

・9thのカノン(長2度で重ねるカノン)

・7thのカノン

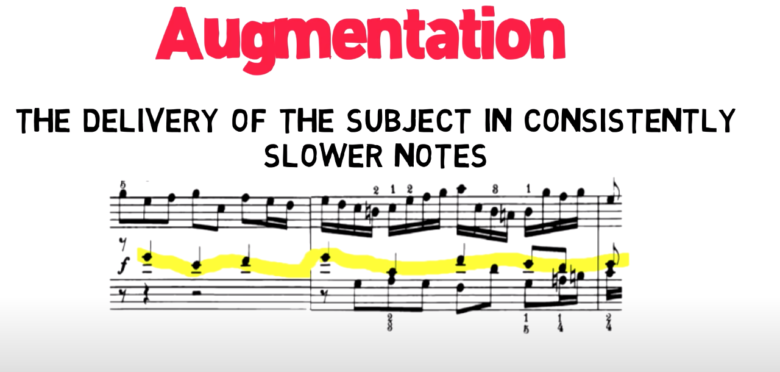

フーガの要素6:オーギュメンテーション(Augumentation)

画像:動画より

サブジェクトの表現方法として、「オーギュメンテーション」というテクニックもあります。

こちらは常にゆっくりと進行させていく方法で、上の画像でいうと黄色いマーカーが引かれているラインです。

他の部分が8分音符や16分音符で細かく動いているのに対し、オーギュメンテーションの部分では4分音符でゆったりとメロディーが動いています。

フーガの要素7:ディミニューション(Diminution)

ディミニューションは、先ほどのオーギュメンテーションと逆のテクニックで細かい・短い音で構成されるサブジェクトのことを指します。

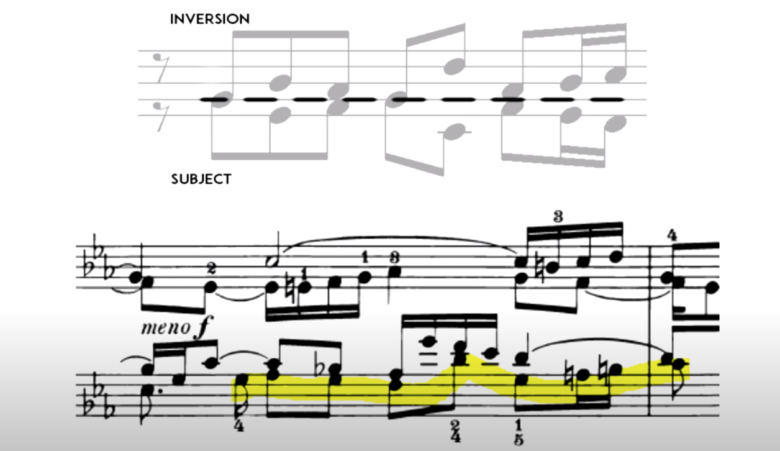

フーガの要素8:インヴァージョン(Inversion)とは?

画像:動画より

インヴァージョンは縦軸で影響し合うようにする方法で、サブジェクトの音の動きを真逆にします。

ハーモニーの関係でぴったり正反対ということは少ないですが、ほぼ正反対の動きをします。

フーガの要素9:ストレット(Stretto)

画像:動画より

ストレットは、サブジェクトに対し1個以上のアンサーを重ねるテクニックです。

ストレットを使うと、サブジェクトを崩す・聞きづらくする効果があるのが特徴です。

「エピソード」と「ストレット」の違いはこちら↓

画像:動画より

上の譜面がエピソードの例、下の譜面がストレットの例です。

フーガには使用ルールがあるの?

フーガでは「サブジェクト」と「アンサー」があるだけで、その他に厳密なルールはありません。

そのため、音がキレイに聞こえるのであれば、構成はどんな形でもOKです。

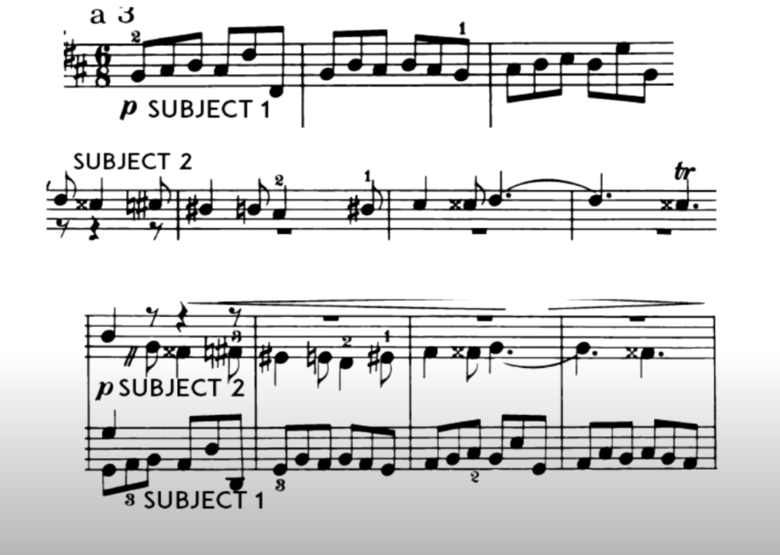

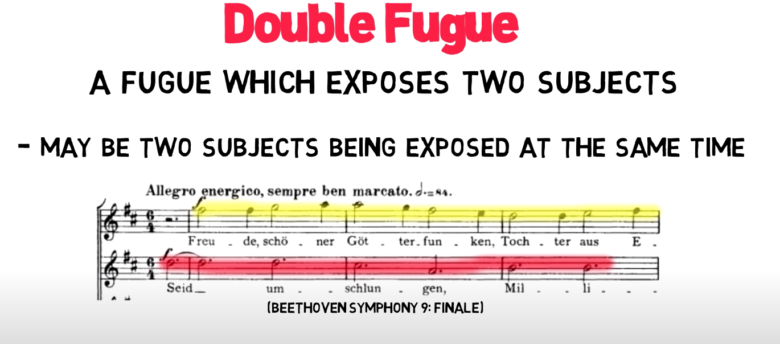

ダブル・フーガとは?

フーガは、さらに複雑にすることができます。

たとえば「ダブル・フーガ」では、2つのサブジェクトが同時に演奏されます。

画像:動画より

ちなみにバッハは、トリプル・フーガの楽曲も書いています。

バッハとフーガ

今回ご紹介した「フーガ」は、あの有名な作曲家・バッハを抜きに語ることはできません。

彼は数学的にも美しくフーガを取り入れることに長けており、フーガに関しては「The Well-Tempered Clavier(2冊)」を出版しています。

2冊それぞれ、24のプレリュードとフーガがそれぞれのキー(メジャーとマイナー)で書かれています。

これらをマスターすれば、フーガの可能性を惜しみなく発見できるでしょう。

未完成の「The Art of Fugue」

また、残念ながら未完成ではありますが、バッハは「The Art of Fugue」という本も書いています。

こちらもまた、とてもシンプルなアイデアの中にフーガのポテンシャルを感じさせる一冊となっています。

以上が「フーガ」「対位法」の解説でした。

繰り返しになりますが、フーガはロジカルに音楽を作ることができる、とても面白いテクニックです。

作曲している方にとって勉強する価値は十分にありますので、ぜひ一度トライしてみてください!

ちなみに対位法をもう少しじっくり勉強してみたいという方には、こちらの書籍おすすめです。