今回は英語版wikipediaの「ドゥーワップ」をまとめました。

この記事ではPart1として、ドゥーワップの概要や音楽的な特徴、名前の由来を解説をしていきます。

ドゥーワップ解説

ドゥーワップとは?

ドゥーワップはR&Bの音楽ジャンルの一つで、1940年代にアフリカ系アメリカ人の若者たちによってできた音楽です。

主にニューヨーク、フィラデルフィア、シカゴ、ボルチモア、ニューアーク、デトロイト、ワシントンなど、アメリカにおける大きな都市で流行りました。

ボーカルグループよるハーモニーにより、楽器の伴奏がなくても(あるいは少なくても)、シンプルなビートの上に力強いメロディーラインを乗せることができているのが特徴です。

歌詞はシンプルで、基本は恋愛に関する歌詞が多く、リードボーカルがバックグラウンドボーカルによって歌われる繰り返しに乗せて歌われます。

この時、バックグラウンドボーカルは様々な発音で歌われます。

(「ドゥーワッ」「オー」「ワー」など)

1950年代になるとかなりの人気を集め始め、1960年代初期には絶頂期を迎えますが、その後も他ジャンルのアーティストたちに影響を与え続けます。

ドゥーワップの音楽的な特徴

ドゥーワップは、1930年代から1940年代のアメリカのポピュラー音楽において、黒人音楽・白人音楽両方のソングライターやボーカルグループによって作られた作曲法・オーケストラレーション・ボーカルの手法を使っています。

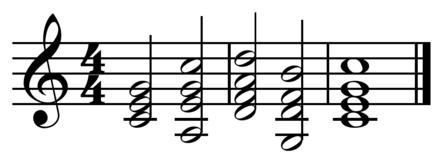

Rodgers and HardやHoagy Carmichael、Frank Loesserは、彼らのヒット曲において「I-vi-ii-V」をループさせるコード進行を使っています。

またドゥーワップの作曲家たちは。このコード進行を「I-vi-IV-V」のように少しだけ(ある意味では大胆に)変えて使うことで「1950年代のコード進行」と呼ばれる進行を作り上げました。

そしてこのハーモニーを、ティンパンアレーの楽曲ではおなじみの「AABA構成」と一緒に使っています。

黒人グループによるヒット曲とドゥーワップの特徴

黒人グループによるヒット作にはInk SpotsやMills Brothersによる楽曲が挙げられ、スイング時代のシンプルな楽器編成と、ゆったりとしたテンポの楽曲が特徴です。

ドゥーワップのストリートシンガーたちは基本的には伴奏なしで演奏しますが、これが逆に彼らの音楽スタイルをより特徴的に見せることができ、テンポが速くても遅くても、スイングっぽいオフビートに乗せてテンポキープしています。

またドゥーワップにおけるボーカルの発音は、ドラムやベースの代わりとしてボーカルを使うために使われます。

Mills Brothersの影響

ドゥーワップの特徴的なボーカルスタイルは、前述のMills Brothersのスタイルに大きく影響されています。

彼らは初期の「バーバーショップボーカル(Brabershop Vocal)」のボーカルカルテットをもとにした、クローズな4声のハーモニーを使っています。

ちなみにドゥーワップが流行るずっと前にもドゥーワップのリズムとブルースのサウンドが使われており、たとえばThe Cats and the Fiddleの1939年の楽曲「I Miss You So」、Triangle Quartetteの1929年の楽曲「Dooding’ Back」などで見られます。

ドゥーワップのボーカルスタイル「5つの特徴」

ドゥーワップのボーカルには、主に5つの要素があるとされています。

- ボーカルが「グループ」で歌われていること

- 幅広いレンジのボーカルパートであること(ベースからファルセットまで、低音から高音まで)

- 特に意味を問わないシラブル(音節)で歌われていること

- シンプルなビートと低めのキーで演奏されている伴奏

- シンプルなワードと音楽

Bill Kennyはドゥーワップで有名なグループ「Ink Spots」のリードシンガーですが、彼は「トップからボトムまでできるシンガー」として評価されています。

彼はイントロではハイテナーの音域を、サビではベースを担当できるほどの音域の持ち主でした。

楽器の音をボーカルで表現

The Mills Brothersも幅広いレンジの持ち主として有名ですが、彼らは楽器の音をボーカルでマネて歌っているのが特徴的です。

これは、アカペラアレンジを使ったり、オノマトペによって楽器の音をボーカルで表現する歌唱法を採用していたストリートボーカルグループたちに影響を与えました。

たとえば、The Revens(1950)の「Count Every Star」では「ドゥーン・ドゥーン」と歌っていますが、これはダブルベース(コントラバス)のピッキングをマネています。

The Oriolesはドゥーワップサウンドをヒット曲「It’s Too Soon to Know(1948)」や「Crying in the Capel(1953)」で広めることに大きく貢献しました。

ドゥーワップの名前の由来

ドゥーワップの音楽スタイル自体は1940年代終わりから始まっており、1950年代には人気となっていたものの、「ドゥーワップ」という言葉自体は1961年までありませんでした。

Marcelの楽曲「Blue Moon」で使われたのが最初でしたが、この頃にはすでにドゥーワップの人気は終わりを迎えていました。

この言葉はラジオDJのGus Gossertに由来していますが、彼自身はこれを否定しており、「以前からカリフォルニアで音楽カテゴリの一つとして使われていた」と主張しています。

ちなみに「ドゥーワップ」という言葉自体には意味がありません。

The Delta Rhythm Boysによる1945の作品「Just A-Stittin’ And A-Rocking」では、バッキングボーカルがあることがわかります。

他にも、The Cloversの1953年の楽曲「Good Lovin」や、Carlyle Dundee & The Dundeesの1954年の楽曲「Never」のサビ部分でも、この要素がうかがえます。

歌詞としての「ドゥーワップ」

最初に「ドゥーワップ」が歌詞として繰り返し使われたのは、The Turbansの1955年のヒット曲「When You Dance」。

サビ終わりにバッキングボーカルが「ドゥーワッ」と歌っています↓

また、The Rainbowsは1954年の楽曲「Mary Lee」で「ドゥーワッ・ドゥワッダ」という繰り返しフレーズを使っています。

1956年に世界的にヒットしたThe Five Satinsの「In the Still of the Night」では、ブリッジ部分で「ドゥーワップ・ドゥーワ」というという繰り返しフレーズが使われています。

つづき「ドゥーワップの生い立ち」の解説はこちら↓