オーディオ関連の機材に「ADコンバータ」とか「DAコンバータ」とかついてるけど、そもそもこの「AD」「DA」とか「ADC」って何?

今回はこのような疑問にお答えし「アナログ to デジタルコンバージョン(ADC)」について解説します。

例えばDTMで使うオーディオインターフェースの説明欄を見ると、「ハイパフォーマンス AD/DA コンバーター」など、「AD/DAコンバーター」という文字が見受けられます。

これは一体どんなはたらきをするものなのでしょうか?

音楽制作や再生に欠かせないのが「AD/DAコンバータ」

アナログ-デジタル変換回路(AD/DAコンバータ、以下ADC)は、音楽を作ったり音を再生する上では欠かせない存在です。

例えばみなさんがマイクに向かって話すと、音波が計測され、コンピューターが理解したりコンピューター上で編集できるように「バイナリデータ」に変換されます。

(音が「録音」されます)

このバイナリデータを使ってパソコンで音声を編集し、編集した音声をスピーカーから出して、私たちは音を聞くことができます。

(音が「再生」されます)

この「マイクから入ってきた音をデジタル信号に変換する機械」が「ADコンバータ」で、「デジタル信号をアナログ信号に変換して人間の耳に聞こえるようにする機械」が「DAコンバータ」です。

ADコンバータ:アナログ信号をデジタル信号に変換する(録音)

DAコンバータ:デジタル信号をアナログ信号に変換する(再生)

そして、これらの2つの機能を持った機械が「AD/DAコンバータ」もしくは略して「ADC」と言われます。

冒頭に登場したオーディオインターフェースは「ADC搭載」なので、「この機械を使えば、アナログ信号をデジタル信号に変換することもできるし、デジタル信号をアナログ信号にすることもできますよ」ということになります。

例えばオーディオインターフェースにマイクを接続するとパソコンにボーカルを「録音」することができますし、オーディオインターフェースにスピーカーを接続すると、パソコンに録音したボーカルの音を再生することができます。

「アナログ信号」と「デジタル信号」の違いとは?

「アナログ信号」とは、人間の声やバイオリン、ギター、ターンテーブル上で回るレコードなど、モノが物理的に振動したり、電気回路によって作り出される信号のことです。

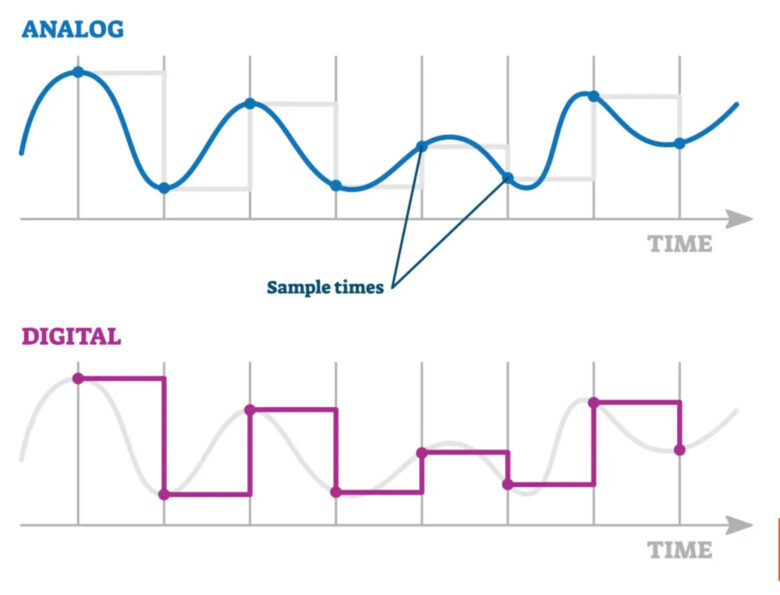

アナログ信号の音波を計測すると、なめらかな曲線・波の形になっています。

一方、「デジタル信号」は数字の0と1で作られたデータです。

デジタル信号に変換された音は、おおよその形はアナログ信号と同じですが、よく見ると階段のようにカクカクしています。

デジタル信号はアナログ信号を四捨五入して表現したようなものなので、このような形になっています。

アナログ信号は音が波のように表現できることから「連続的なもの」と言えますが、デジタル信号はガタガタと階段状に見えるため「独立的・個別的なもの」と言えます。

アナログ信号とデジタル信号のそれぞれのメリット・デメリットは?

アナログ信号はとても「正確」だと言えますが、時間の経過とともに劣化してしまうことは避けられません。

実際に、アナログレコードや蓄音機などは音質がいいと言われるものの、レコード盤面や機材に傷がついてしまうと音のクオリティも損なわれます。

対してデジタル信号は、アナログほど音の正確性はありませんが、一度レコーディングすればクオリティが劣化することはありません。

例えばCDやmp3のデータは、一度手に入ればデータそのものの音が劣化することはありません。

テクノロジーの発展による最も大きな影響の一つは、ビニールレコードやカセットテープなどのアナログ再生形式から、CDなどレーザーを使用してデジタル信号を読み取る形式、そして最終的にmp3などのファイルへ移行したことでしょう。

デジタル信号を変換&読み取る形式が発展したことで、誰でも手軽に、いつでも高音質の音楽を楽しめるようになりました。

アナログ信号がデジタル信号に変わるまでの流れ4ステップ

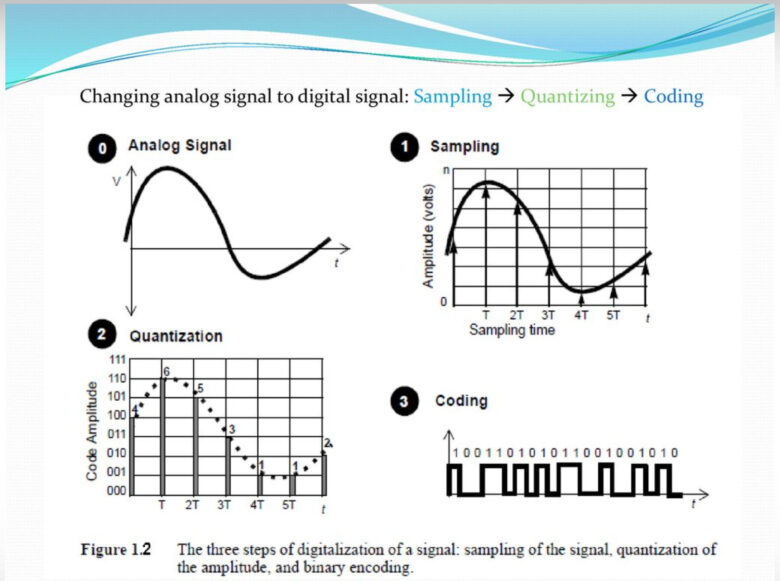

アナログ信号がデジタル信号に変わるまでの流れは、大きく分けて4ステップに分けられます。

- アナログ信号が発生する

- サンプリング(計測する)

- クオンタイゼーション(点と点をつなげて形にする)

- コーディング(0と1で表現したデータにする)

アナログ信号が発生するときに起こること

楽器の音や人の声などのアナログの音波からデジタルオーディオデータに変換するとき、最初に使うのはトランスデューサー(Transducer)と呼ばれるものです。

例えばマイクにはこのトランスデューサーがついており、ここからマイクの中にある「ダイアフラム」と呼ばれるマイクのパーツを通ります。

マイクに入ってきた音波によってダイアフラム自体が振動し、この振動によってマイクの中で交流電流が発生します。

そしてこの電流が、その音の信号になります。

マイクについているダイアフラムのはたらきについては、こちらの記事で解説しています

ちなみにレコード盤の場合は、レコード盤の溝の上を針がなぞり、その針が得た振動を電気信号に変えて音を出しています。

サンプリングとは?

アナログ信号が発生した後、次に行われるのは「サンプリング(標本化)」です。

ADC(AD/DAコンバータ)は、時間と振幅(音量)の両方で連続的なアナログ信号を受け取り、それを特定のポイントにおいて最も正確に表せる数値に変換します。

つまり、その瞬間ごとに「その時のアナログ信号のスナップショット」を撮り、それをとても細かい区切りで行い続けています。

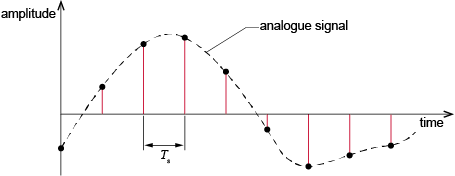

上記の画像で言うと、ある一定の時間ごとに黒い点で電圧の強さ(音量)をマークしていくのがサンプリングです。

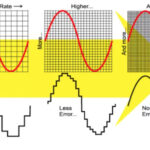

このサンプリングをするときに、「どれぐらいの頻度でスナップショットを撮るか?」を決める値が「サンプルレート」です。

例えばサンプルレートが44.1kHzなら、入力信号(マイクに入ってきた音の信号)は毎秒44,000回サンプリングされていることになります。

1秒を44,000個に区切り、その毎回でスナップショットを撮っているのです。

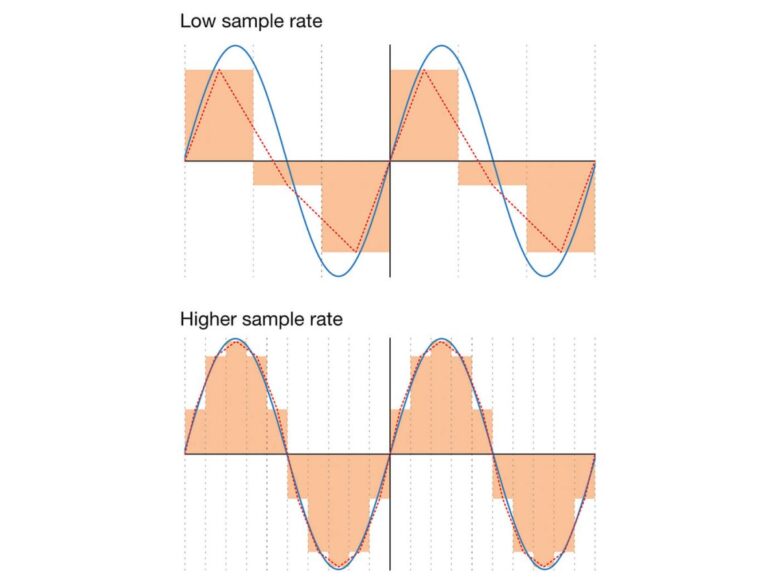

サンプルレートが高いほど(スナップショットを撮る間隔が短いほど)、元のアナログ信号に近い形でサンプリングすることができます。

逆にサンプルレートが低いほど、元のアナログ信号をおおざっぱに変換してしまいます。

クオンタイゼーションとは?

サンプリングで音波を計測した後に行われるのが「クオンタイゼーション」です。

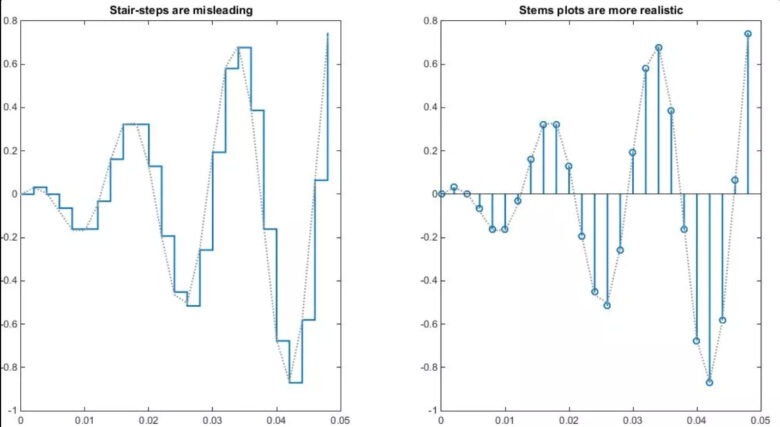

サンプルレートを元に各スナップショットが撮られた後は、その瞬間瞬間の波形(電圧)を点で記録している状態です。

この点で記録されたものを、点と点を線で繋ぐようにする作業が「クオンタイゼーション」です。

このとき、音の振幅(音量)も測定され、保存されます。

下の画像のように、元の音(Original signal)はとてもなめらかになっていますが、デジタル信号に変換された一番下の画像では、なめらかさは失われ、いわゆる「四捨五入」されてしまっています。

画像:元記事より

DTMをしている方なら、少しズレたMIDIデータのタイミングを「クオンタイズ」することもあるでしょう。

デジタル信号への変換におけるクオンタイゼーションもMIDIデータのクオンタイズと同じで、ある目安に対して微妙にズレた値を、その目安に合わせています。

しかしこれが理由で本来の音(アナログ信号)の波形ともズレてしまうため、ときに「エラー」が発生してしまうことがあります。

クオンタイゼーションのエラーとは、アナログの振幅と、デジタルに変換された信号・音が一致しないことを指します。

このエラーをできるだけ少なくできるかどうかに関わるのが、「ビット深度」です。

ビット深度とは?

ビット解像度(ビットデプス、ビット深度)とは、デジタルの世界において振幅の値を表す数字です。

波形のグラフで言うと、縦軸のメモリが細かければ細かいほどビット深度が高く、クオンタイゼーションのエラーも少なくなります。

デジタルなデータはアナログ信号のように正確で連続的ではないので、残念ながらサンプリングは100%正確ではありません。

例えば「8bit」でレコーディングすると、「ギーッ」というノイズのような音が発生してしまったり、本来の音よりも非常にうるさくなりますが、これもクオンタイゼーションエラーが原因です。

しかしビット解像度が高ければ、その分クオンタイゼーションのエラーが少なくなります。

このようにして、サンプルレートとビット解像度はデジタル信号へ変換するときの正確さや全体のクオリティを決めているのです。

コーディングとは?

こうしてサンプリング&クオンタイズされた信号にはコーディングが行われ、「0」と「1」から成るバイナリーデータのまとまりに変換されます(エンコード)。

このコーディングの形式にはさまざまあり、例えば「mp3」「wav」「aiff」などがあります。

コーディングが終了すると、アナログ信号からデジタル信号への変換は完了です。

音はデジタルに変換すればコピーもできますし、クオリティを損なわずに何回でも送受信できます。

wavファイルやaiffファイルの形式で変換されていれば、データは圧縮されていないので、クオリティを重視するオーディオ処理や音楽制作の場にぴったりのフォーマットです。

ADC(AD/DAコンバータ)はさまざまなデバイスに搭載されている

ADCは現代では多くの製品に使われており、例えばノートパソコンやスマートフォンなど、みなさんの声を録音・再生して使うようなデバイスに備わっています。

DTMなどの音楽製作で使うオーディオインターフェースにはハイクオリティのADCが付いており、複数のインプットも付いているので、エレキギターや電子キーボードの音もパソコンに取り込むことができます。

そのため、プロフェッショナルな音楽制作の現場では大いに役立つ製品になります。

今ではオーディオインターフェースのように小さく持ち運びしやすい機材にもADCが搭載されているため、現代における「音楽スタジオ」の概念を変えることにも役立っています。

時代がアナログからデジタルに変化していくことは、ほとんど制限なくレコーディング・再生ができるようになることにも繋がっています。

以上で解説は終了です。

ビット深度とサンプルレートについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています↓

また今回出てきたオーディオインターフェースに関しては、下記の記事でも詳しく比較・解説しています。

こちらも合わせて読むと、「いいオーディオインターフェース」を選べるようになったり、シーンに合わせた機材のチョイスができるようになります↓

参考:https://splice.com/blog/analog-to-digital-conversion/