今回は、Vinyl Eyezzが解説する「レコードのしくみ」をまとめました。

あのプラスチックの円盤は、なぜ針に触れるだけで音が出るのか?

この記事では、当たり前のように使っているレコードのしくみを、初心者向けにわかりやすく解説していきます。

レコードの「素材」と「溝」

今の時代に使われているレコードは、ポリ塩化ビニル(PVC)という素材でできています。

いわゆる「プラスチック」の素材なので、あの黒い円盤も「ヴァイナル、ビニール(Vinyl)」と呼ばれるようになりました。

そして、このポリ塩化ビニルを使って作られたレコードには、とても小さい溝が掘られています。

溝はまっすぐでキレイな曲線ではなく、ランダムに少しガタガタしたような形をしています。

なぜこのようにガタガタしているのかは、ここから先で解説します。

レコードの主な3パーツ

レコードには、主に3つのパーツがあります。

針

カードリッジ

トーンアーム

それでは、順に解説をしていきます。

レコードの主なパーツ1.針(ニードル)

レコードの主なパーツ1つ目は針(ニードル)です。

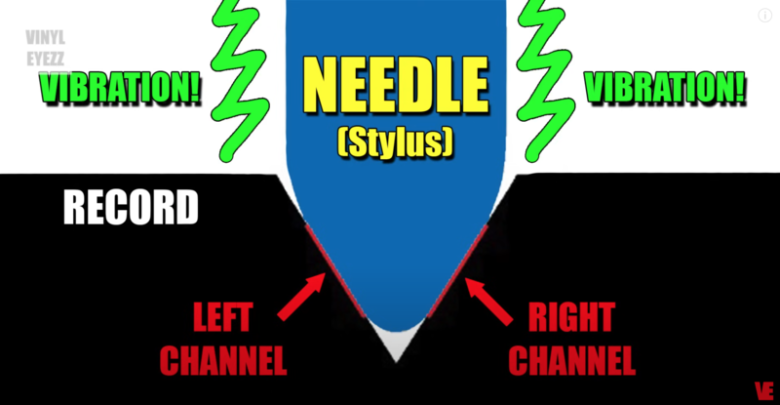

針は、レコードに掘られた溝に沿って動きます。

青い部分:針

黒い部分:レコード本体

針がレコードに触れている右側の部分:右チャンネル

針がレコードに触れている左側の部分:左チャンネル

溝はまっすぐな曲線ではないので、針が溝の上を動くと針自体がガタガタ振動します。

この針が振動する現象が、レコードにおいてとても重要になるので覚えておきましょう(後述で詳しく解説します)。

レコードの主なパーツ2.カードリッジ

レコードの主なパーツ2つ目はカードリッジです。

カードリッジは、針とつながっているパーツです。

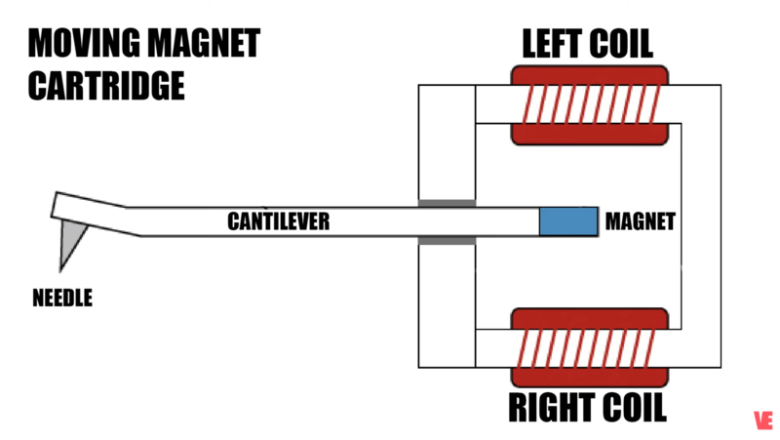

上の画像は、針を装着した状態のカードリッジを図にしたものです。

一番左側についているのが針(Needle)で、針はカンチレバー(Cantilever)という部分につながっています。

カンチレバーの端には磁石がついており、磁石の両サイドには左コイルと右コイルがあります。

先端の針が振動すると、その振動がカンチレバーと磁石に伝わり、さらに左コイルと右コイルに「電気信号」として伝わります。

そしてこの電気信号は、次にご紹介する「トーンアーム」を伝わります。

レコードの主なパーツ3.トーンアーム

レコードの主なパーツ3つ目はトーンアームです。

前述の通り、カードリッジで作られた電気信号はトーンアームを伝わり、ターンテーブルのワイヤーを通ります。

この電気信号はやがてプリアンプを通り、電気信号を少し増幅させます。

そしてさらにアンプを通って、さらに電気信号を増幅させます。

このあと電気信号は2つに分かれ、左チャンネルの電気信号は左スピーカーに送られ、右チャンネルの電気信号は右スピーカーに送られます。

電気信号を受け取ると、その信号に合わせてスピーカーが前後に揺れ、音が出ます。

ここまでご紹介したように、レコードの溝をなぞった針が振動し、その振動がカードリッジを伝わって電気信号となり、その電気信号がプリアンプやアンプに送られて信号が増幅されると、電気信号がスピーカーに到達します。

この電気信号に合わせてスピーカーのコーン部分(中心の丸い部分)が前後に動き、この揺れによって空気が振動するので、音が鳴ります。

この音が「音楽」となり、みなさんの耳に届くというしくみです。

スピーカーを触ると細かく振動しているのは、空気を揺らして音を鳴らすためなのです。

「レコードのしくみ」まとめ

以上が「レコードのしくみ」の解説でした。

レコードの3大パーツ

・針

・カードリッジ

・トーンアーム

レコードの仕組み

・レコードの溝に沿って動いている針が振動し、カードリッジを通して電気信号が作られる

・電気信号がトーンアームを通してプリアンプやアンプを伝わり、増幅される

・右チャンネルと左チャンネルの電気信号に分かれ、左右のスピーカーに伝わる

・電気信号に合わせてスピーカーが前後に揺れて、空気を揺らして音を出す

今回の解説で登場した「アンプ」と「レシーバー」についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓

最後に、すぐに再生できる初心者向けのレコードセットをご紹介します。

レコードの世界に足を踏み入れてみたい方はぜひチェックしてみてください↓

Bluetooth対応、スピーカーやヘッドホンにつなげばすぐに使えます!

Bluetooth対応、USB対応、購入してすぐに使えます!

上記2点よりもお値段が張りますが、高音質でDJプレイもできます!

当サイトでは他にもレコードやターンテーブルに関する記事を掲載していますので、ぜひこちらもご覧ください↓

Vinyl Eyezzの「レコード入門シリーズ」