今回は、Vinyl Eyezzが解説する「正しいターンテーブルのセット方法」をまとめました。

レコード盤とターンテーブルを買ってきたけど、どうやってセットすればいいのかわからない…

何をどこに接続すればいいの?

レコード盤を傷つけるようなセッティングをしていないかどうか、不安…

この記事では、このような不安やお悩みを解決します!

レコード盤を再生するために必要な4つのアイテム

レコード盤を再生するために必要なアイテムは、こちらの4つです。

・ターンテーブル

・プリアンプ

・アンプもしくはレシーバー

・スピーカー

基本的には、こちらの4つを使って再生することが一般的です。

しかし、好みや設置環境、予算によって組み合わせ方はバラバラです。

例えば部屋であまり大きな音を出せない場合は、スピーカーを使わずにヘッドホンを使う必要が出てくるでしょう。

また機材の置き場所が限られている場合は、4つすべてのアイテムを使用するのが難しいかもしれません。

ここではいくつか組み合わせの例をご紹介しますので、ご自身がどのパターンでレコードを楽しみたいのかをチェックしてみましょう。

レコードを再生するセッティング方法1.ターンテーブル、ヘッドホンアンプ、ヘッドホンを使う

プリアンプが内蔵されているターンテーブルと、ヘッドホンアンプ、ヘッドホンをつなげる方法です。

ヘッドホンを使えば外に音が漏れないので、アパートなどで近隣への騒音が気になる方も安心です。

ヘッドホンアンプは数千円で購入できますので、とてもお手軽なセッティング方法です。

レコードを再生するセッティング方法2.ターンテーブルとスピーカーを使う

プリアンプ内蔵のターンテーブルと、アクティブスピーカー(パワースピーカー)を直接つなげるシンプルな方法です。

自分が持っているスピーカーがアクティブスピーカーかどうかを確認する方法は、「4.スピーカーをセットする」で解説します。

レコードを再生するセッティング方法3.ターンテーブル、アンプ(レシーバー)、スピーカーを使う

・スピーカー.png)

プリアンプ内蔵のターンテーブルと、アクティブスピーカー(パワースピーカー)を直接つなげるシンプルな方法です。

自分が持っているスピーカーがアクティブスピーカーかどうかを確認する方法は、「4.スピーカーをセットする」で解説します。

レコードを再生するセッティング方法3.ターンテーブル、アンプ(レシーバー)、スピーカーを使う

ターンテーブル、アンプ(レシーバー)、スピーカーを使う方法です。

・スピーカー-1.png)

レコードを再生するセッティング方法4.ターンテーブル、プリアンプ、アンプ(レシーバー)、スピーカーを使う

・スピーカー.png)

これまでご紹介したセッティング方法の中では、最も多く機材を使うパターンです。

それゆえにお金が多くかかったり、場所を取ってしまうのがデメリットですが、1つ1つのアイテムがそれぞれの役割に特化しているので、レコードを高音質で楽しみやすいというメリットもあります。

この記事でご紹介するのはこの4つ目のパターンの接続方法ですので、ぜひ参考にしてください。

レコードのセッティング方法4ステップ

ここからは、レコードを再生するために必要な4つのアイテム「ターンテーブル」「プリアンプ」「アンプ(レシーバー)」「スピーカー」をどのように接続・セッティングすればいいのかを解説していきます。

レコードのセット方法1.ターンテーブルを置く

まずは、ターンテーブルを平らな場所に置きます。

レコードのセット方法2.プリアンプをセットする

次は、プリアンプをターンテーブルに接続します。

ターンテーブルの側面に「AUDIO OUTPUT」というケーブルの差し込み口がありますので、そちらにRCAケーブルを差し込み、プリアンプの「INPUT」と接続します。

ターンテーブルには「AUDIO OUTPUT」に差し込む

プリアンプには「AUDIO INPUT」に差し込む

ターンテーブル側にアース線が付いている場合は、こちらもしっかり接続しましょう。

ターンテーブル側のアース線

プリアンプ側のアース線

おすすめプリアンプ

ターンテーブルにプリアンプが内蔵されている場合

比較的安価で「オールインワン型」と呼ばれているターンテーブルの場合は、ターンテーブルの中にプリアンプが内蔵されていることがありますので、その場合は特にセッティングは必要ありません。

お手持ちのターンテーブルにプリアンプが内蔵されているかどうかは、ターンテーブルに「PHONO / LINE」のスイッチがあるかどうかを確認してみましょう。

このスイッチがある場合は「プリアンプが内蔵されているタイプ」です。

もし音量が小さすぎると感じたら、このスイッチをLINEに切り替えると問題が解決することがあります。

レコードのセット方法3.アンプ・レシーバーをセットする

ターンテーブルとプリアンプを接続したら、次はプリアンプとアンプ(もしくはレシーバー)を接続します。

まず、プリアンプの「OUTPUT」にRCAケーブルを差し込みます。

そして、反対側をアンプ(もしくはレシーバー)の「LINE」に接続します。

「LINE」に「1」「2」「3」などの番号がついていることがありますが、どこに接続してもOKです。

レコードのセット方法4.スピーカーをセットする

プリアンプとアンプ(レシーバー)を接続したら、次はアンプとスピーカーを接続します。

スピーカーには「アクティブスピーカー」と「パッシブスピーカー」の2種類があります。

アクティブスピーカー:アンプが内蔵されている

パッシブスピーカー:アンプが内蔵されていない

アクティブスピーカーはアンプが内蔵されているので「アンプがなくてもすぐに適切な音を出せる」というのがメリットですが、アンプが内蔵されているがゆえにスピーカーが大きく重くなってしまうデメリットもあります。

パッシブスピーカーは別途アンプが必要になりますが、逆に言えば自分で好きなアンプを選ぶことができるので音の調整がしやすく、スピーカー本体もコンパクトに済むというメリットがあります。

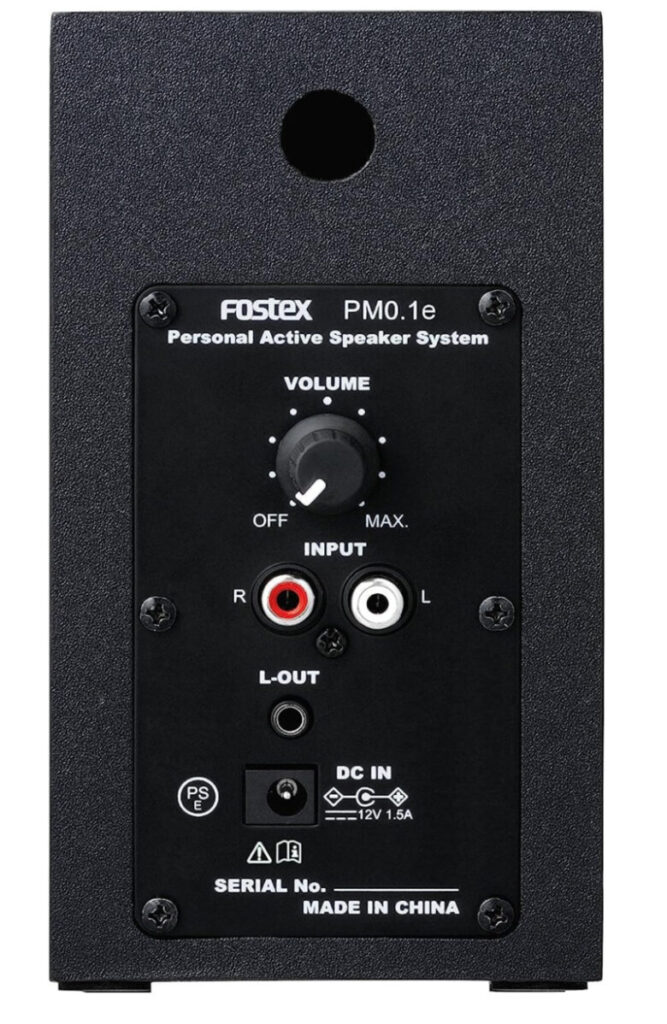

アクティブスピーカーとパッシブスピーカーの見分け方

ご自身が使っているスピーカーがアクティブスピーカーとパッシブスピーカーのどちらか分からない場合は、スピーカーの側面を見てボリューム調整のツマミがないかどうかを確認してみましょう。

ボリューム調整のツマミがあれば「アクティブスピーカー」です。

(アクティブスピーカーは内部にアンプが内蔵されているので、スピーカー本体でボリュームを調節できます)

アクティブスピーカーとパッシブスピーカーのケーブルの違い

アクティブスピーカーは、以下の画像のようなXLRプラグ(筒型で中に3つの銀色のピンがついている)や、TRS(もしくはTS)ジャックを使って接続されることがほとんどです。

例えばアクティブスピーカー「KRK RP5G5」の背面を見てみると、左上に「BALANCED INPUT」という差し込み口があるので、こちらにケーブルを1本挿して使用します。

小型のスピーカーの場合は、RCAピンやステレオミニジャックを差し込みための小さな丸い差込口がついています。

一方、パッシブスピーカーは1つのスピーカーにつき赤と黒の差込口がついています。

例えば「EDIFIER P12」の背面を見てみると、赤と黒の小さな差し込み口がついており、ここに対象のケーブルを接続して使います。

そのスピーカーに合うケーブルはスピーカーに付属していることがほとんどなので迷うことは少ないですが、ケーブルを買い換えるときなどは注意が必要です。

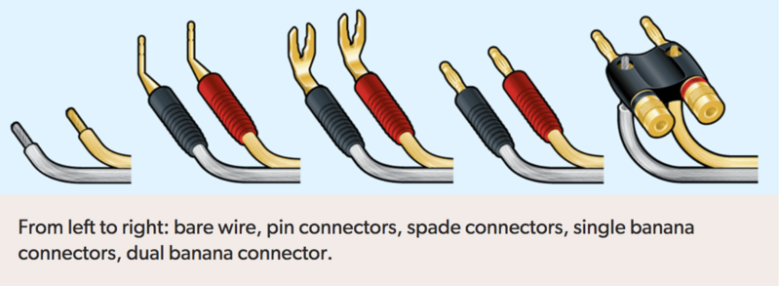

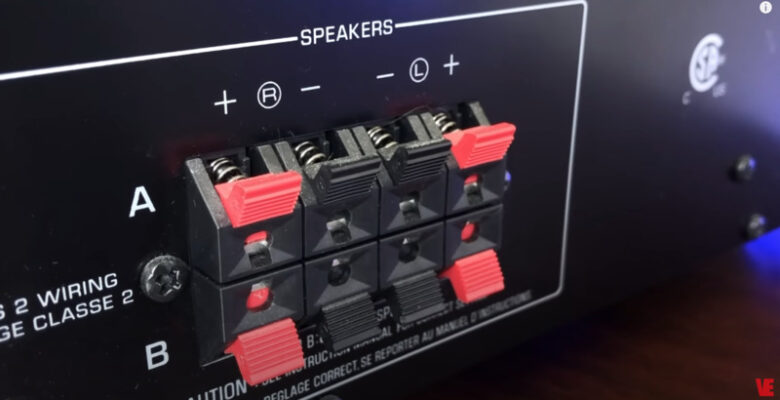

レシーバーとパッシブスピーカーを接続する方法

ここでは、レシーバーとパッシブスピーカーを接続する方法をご紹介します。

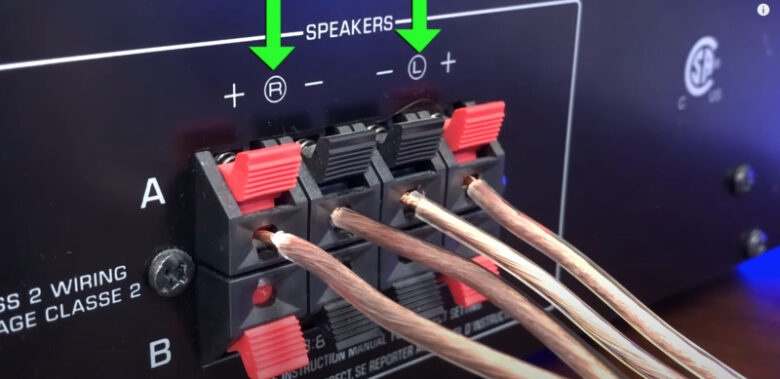

これらを接続するには、レシーバーの背面にある赤と黒の端子とアンプの接続口をワイヤー(ケーブル)で接続します。

ケーブルにはさまざまな種類があり、例えば上記画像は左から「裸線タイプ」「ピンタイプ」「Yラグタイプ」「シングルバナナタイプ」「ダブルバナナタイプ」です。

多くの場合はスピーカーに対象のケーブルが付属していますので、そちらを使用すれば問題ありません。

今回の解説で使うのは、Klipsch社のパッシブスピーカーとレシーバーで、裸線タイプのワイヤーを使って接続します。

スピーカーの側面にある端子

レシーバーの側面にある端子

例えばこのスピーカーは裸線専用の差し込み口があるので、裸線のワイヤーを使って接続します。

ワイヤーの先端を少しまとめた後、スピーカーの背面にそのまま差し込みます。

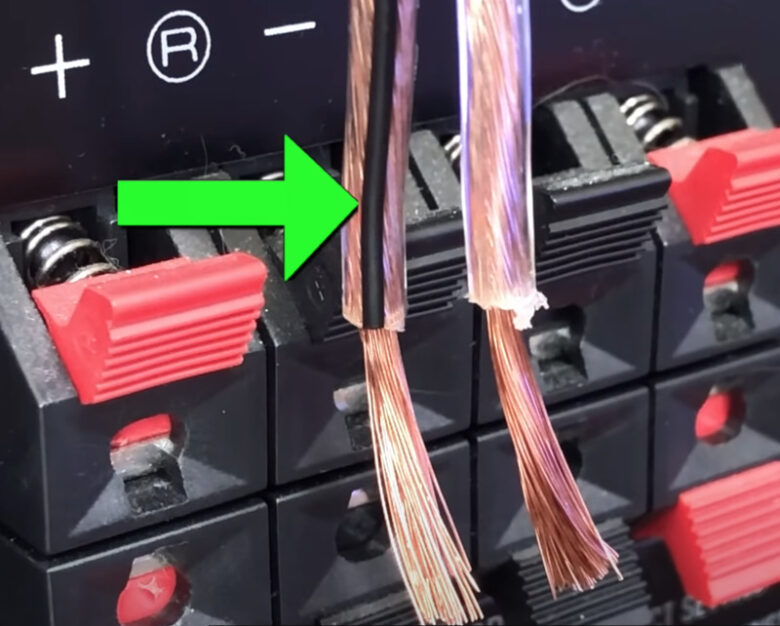

このとき「RとL」の表示と「+と-」の表示に気をつけて接続しましょう。

ワイヤーに目印をつけておくと便利

ちなみに、ワイヤーに黒い線を書いておくと「このワイヤーはマイナス側に接続している」ということが一発でわかるのでおすすめです。

大切なオーディオ機器を守るための電源タップの選び方

最後に、レコードを再生する機器に使う電源タップについて解説します。

レコードを再生するためには、アンプやスピーカーなどさまざまな電化製品を使いますので、当然ながら電源ケーブルをコンセントに挿して使う必要があります。

壁についているコンセントをそのまま使ってもよいのですが、大切なオーディオ機器を守るためには、できるだけ雷サージ対応(雷ガード機能付き)の電源タップを使用することをおすすめします。

※雷サージ:雷が落ちたとき、通信線や電源線などにとても強い電流や電圧が発生すること。これが原因で家庭で使用している電化製品などが故障することがあります。

雷サージ対応の電源タップには「エネルギー耐量」と「制限電圧」の表示があります。

エネルギー耐量の単位は「ジュール」で、この数字が大きいほど「電源タップが耐えられるエネルギー量が多い」ということになります。

制限電圧の単位は「ボルト(V)」で、この値を超えるとガード機能が働くようになります。

つまり、エネルギー耐量の数字は大きく、制限電圧の数字は小さいものを選ぶとよいでしょう。

性能がいい電源タップは少し値段が高いですが、大切なオーディオ機器がすべて壊れてしまうリスクを考えると、多少値段が高くても備えておくのが安心です。

レコードを再生するだけでも複数のオーディオ機器を使いますので、余裕を持って差し込み口の個数が多い電源タップを選ぶと便利です。

正しいレコード盤・ターンテーブルのセット方法まとめ

以上で「正しいレコード盤・ターンテーブルのセット方法」の解説は終了です。

・レコードを再生するために必要なのは「ターンテーブル」「プリアンプ」「アンプもしくはレシーバー」「スピーカー」の4つ

・基本的な接続順は「ターンテーブル→プリアンプ→アンプ(レシーバー)→スピーカー

・スピーカーには「パッシブスピーカー」と「アクティブスピーカー」の2種類がある

・電源タップは雷サージ対応を選ぶ

今回の解説で登場した「アンプ」「レシーバー」「各種ケーブル」についてはこちらの記事で解説しています↓

レコードを再生するにあたって必要なお手入れ方法や、初心者にありがちな「間違ったレコード機器の使い方」についてはこちらのシリーズで解説しています↓

Vinyl Eyezzの「レコード入門シリーズ」