今回は、数々のDTM動画を配信している音楽プロデューサーArcadeが教える「プロが実際に使っていて、あなたが知らない作曲のコツ」をまとめました。

この記事ではそのうち、人気DJ・音楽プロデューサーのKSHMRが実際に使っているコツを2つご紹介します!

海外プロ7つの打ち込みのコツシリーズ

DTM打ち込みのコツ6:テクニックよりアイデアが重要

音楽理論やDTMのテクニックのような技術的なことよりも、その楽曲に関するアイデアの方が重要です。

どんな曲を作りたいか?

どうしたら面白いサウンドになるか?

このような「楽曲に関するアイデア」にフォーカスして作った方が、よりよい楽曲を作ることができます。

テクニカルなことに固執せず、「アイデア」にこだわっていきましょう。

DTM打ち込みのコツ7:ベースにベンドを使おう

ベースにピッチベンドを使ってみましょう!

ピッチベンドを使うと、よりベースがおもしろく聞こえるようになります。

実際の例を見てみましょう。

ピッチベンドのやり方

シンセによって異なりますが、今回は人気のシンセ「NEXUS」と「SERUM」の場合で解説していきます。

(別のシンセの場合も似たようなパラメータがありますので、参考にしてください)

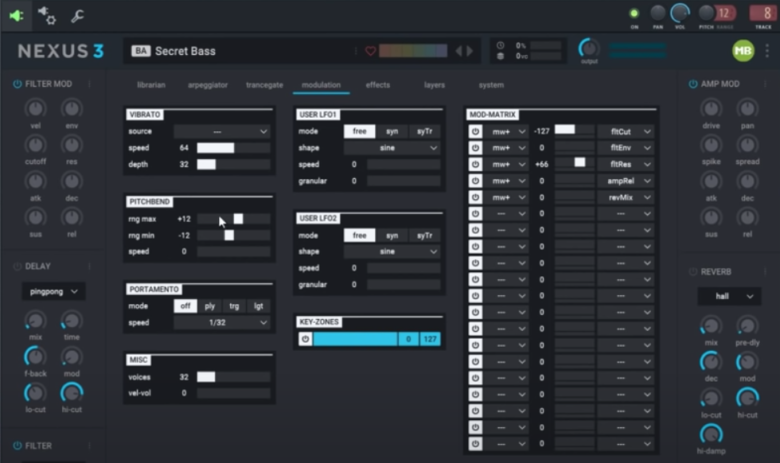

reFX社「NEXUS」の場合

まず、「modulation」タブを開き、画面左中央あたりにある「PITCHBEND」の欄を確認します。

画像:動画より

この「rng max」「rng min」の値を「+12」「-12」にそれぞれ設定します。

そして、右上の「PITCH」のレンジを12にします。

画像:動画より

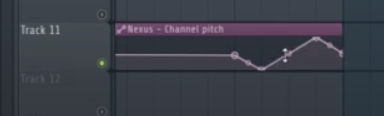

あとは、DAWのオートメーションでピッチベンドを書けばOKです。

画像:動画より

XferRecords社「SERUM」の場合

OSCタブの画面の一番左下にある場所から、ピッチベンドのレンジ(範囲)を変更できます。

画像:動画より

実際の音を聞いてみよう

それでは、このピッチベンドを使った例と使わない例を聞き比べてみましょう。

ピッチベンドがかかるタイミングでMIDIも変化を加えてみよう

ちなみに、こちらがベースのMIDIです。

画像:動画より

ピッチベンドのオートメーションがかかっている部分に、短い音を入れています。

こうすることで、ピッチベンドがかかった時の音がよりおもしろくなります。

もちろん、ベースだけでなくリードやコード系の楽器に使ってもいいでしょう。

以上で解説は終了です。

まだこれまでのシリーズをご覧になっていない方は、ぜひこちらもご覧ください。

海外プロ7つの打ち込みのコツシリーズ

有名プロデューサーが実際に使っているテクニックに関する記事