DTMやミキシング(MIX)してると耳が疲れたり、痛くなる…

何か対処法はないの?

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

世界的に有名なプラグイン・ソフトウェアを開発しているiZotope社のDaniel Dixonが解説する「ミキシング時の耳の疲労を防ぐ5つの方法」をまとめました。

ミキシングだけでなく、作曲や編曲時など、音楽をやっている人なら誰もが使える方法ですので、ぜひ最後までご覧ください。

※記事中の「僕」は、Daniel Dixon本人を指します。

耳の疲労を減らす方法1.モニターレベルを調節する

1つ目の方法は、「モニターレベルを調節する」です。

要するに、聞く時の音量レベルを適切にするということです。

大音量でミキシングを進めるというのは、僕が今まで何どもやってしまった、ミキシングにおける大きな間違いです。

これは耳の疲労の原因になります。

また、大音量で聞いた時の強烈なローエンドと心地いいハイエンドは、他のユーザーの再生環境ではきちんと再現されません。

どれぐらいの音量で聞けばいいの?

耳の健康をしっかり考えるなら、OSHA(Occupational Safety and Health Administration)が推薦する、1日に8時間通して聞ける限界のレベルである「85dB SPL」で聞くのがよいでしょう。

しかし、専用の機材もない自宅の一室で音量を正確に計測するのは難しいでしょう。

そして、しっかり整備された大きなスタジオでの「85 dB SPL」は、窓のある小さなホームスタジオで聞くよりもずっと大きく聞こえます。

それでは、適切な音量かどうかをチェックするにはどうしたらいいのでしょうか?

適切な音量レベルかすぐチェックする方法

適切な音量かどうかを手軽にチェックする基準は「声のボリュームを上げずに会話できる音量レベル」です。

作業中のプロジェクトを再生しているとき、声のボリュームを上げなくても自然に会話できるかチェックしましょう。

また、耳の健康はスタジオ以外の場所にも関わります。

たとえば、クラブやスポーツ観戦イベントなど、うるさい環境にいるときはイヤープロテクターを使いましょう。

また、ヘッドホン・イヤホンで音を聞く時間を減らし、耳を休めましょう。

これらをやれば、耳を何年先も新鮮に保つことができます。

アスリートも、肉離れを起こしたら一旦休むでしょう。それと同じです。

事前に休もう

ミキシングをする人の場合は、長時間耳を酷使して使い果たすと、その後適切な音が聞けなくなってしまいます。

もし建築関係やクラブのバーテンダー、先生など、スタジオ外でうるさい環境にいる場合は、いい音楽のアイデアが思いつく前に耳を再調整できるよう、耳を休める時間を作りましょう。

耳の疲労を減らす方法2.疲れたら休む

2つ目の方法は「疲れたら休む」です。

エンジニアとして、大音量で聞いた後の「疲労」はもっとも抜け出すのが難しい状態の一つです。

あらかじめ休憩時間を確保できる他の仕事とは違い、ミキシングエンジニアは自分で時間を決めなければなりません。

もしいわゆる「ゾーン」に入ったとしたら、何時間も同じ場所に座り続けなければいけないでしょう。

本腰を入れて休憩なしで仕事をこなすのは、確かに魅力的です。

しかし今、もしくはそのとき一旦ストップしなければ、耳は疲れ切り、間違った判断を下してしまいかねません。

耳の疲労によりミックスの音がぼやけると、EQでのブーストはフェーダーでの変更を把握しづらくなります。

しかしちゃんと調整をすれば、この問題は解決します。

どの頻度で、何分休憩すればいい?

おすすめは「1時間に1回10分の休憩、もしくは90分に1回20分の休憩を取る」です。

ミキシングから離れる時間を取ることは、ミキシング自体、つまり見逃したものを見逃したままにしないことと同じくらい大切です。

耳の疲労を減らす方法3.「健全なワークフロー」を作る

3つ目は「健全なワークフロー」をデザインすることです。

ミキシングにはたくさんのアプローチがあります。

しかしそのアプローチの仕方にかかわらず、多くの熟練エンジニアは、最初から終わりまでの明確なロードマップがあります。

聞こえた音の問題を正しフェーダーを上げ下げしただけでは、いつミキシングを終わるべきかわからないでしょう。

僕らオーディオエンジニアは、自分のやっていること・作品に対して非常に熱心なので、はっきりとした方向性もなく長時間ミキシングをしようとは思わないのです。

ちなみに、こちらが僕のワークフローです。

プロのワークフロー

1.最初に音源を聴く

ミキシングする曲を聴き、問題のある場所をメモしながら「何をすればいいのか?」についてアイデアをまとめる。

2.音源・プロジェクトを整理する

トラックに色をつけたり(トラックカラーの設定)、リバーブやディレイ用のAUXチャンネル(Send)を作ったり、タイミングやリップノイズなど、不必要な要素を直したり、取り除いていく。

3.ざっくりバランスを整える

Groupを作って楽器・パートをまとめ、各楽器のレベルとGroupのレベルをそれぞれバランスを整える。

4.EQで調整する

鳴りすぎている音、にごった音、ムダな音をカットしたり、サ行発音時の調整をする。

5.EQで"追加"する

EQで必要な周波数をブーストし、そのパートをよりよい状態に持っていく。

6.ステレオ感・深みを強調する

各トラックをパンでLRに振り、リバーブやディレイを使って深み(前後関係)を強調していく。

7.オートメーション

エフェクトやパン、音量などにオートメーションで変化を付け、曲に「動き」を加えていく。

8.休憩・調整作業に戻る

一旦数時間その曲から離れ、再度調整するために耳をリフレッシュさせる。

この一連の流れの中で、何度か曲をフルで聞く時間を設けます(3,6,7のとき)。

このとき、クライアントからもらったリファレンス曲を使ってA/B比較を行い、自分が正しい方向に向かえているかをチェックします。

耳の疲労を減らす方法4.長時間聞き続けない

4つ目の方法は「長時間聞き続けない」です。

何度も同じ曲を聴いていると、その音に慣れてしまいます。

キツい高域やにごった中域も、最初ほど不快な音ではないと思ってしまうのです。

キツい高域に対してマヒしてくると、高域を上げてしまったりしてしまいます。

このようなことを何回か繰り返していると、曲がすぐにダメになってしまいます。

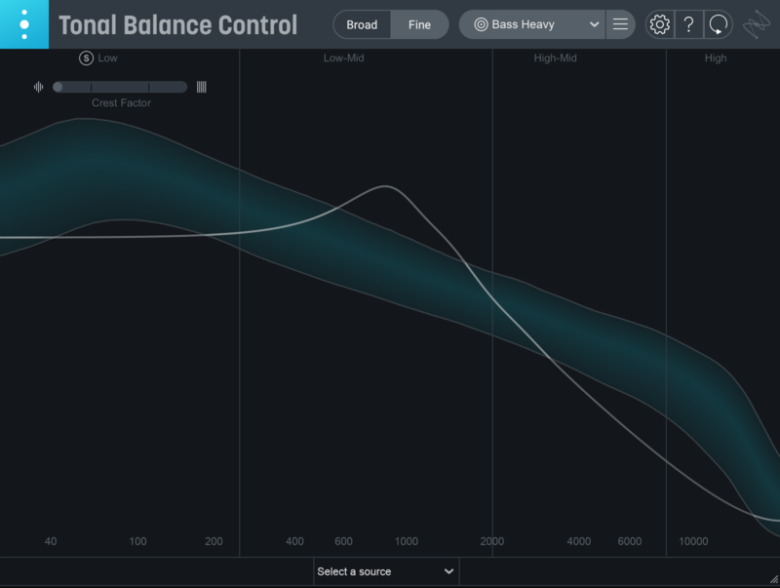

ここ1年は、僕はTonal Balance Control(iZotope社)を何度も使い、ミキシングにおいて特定の周波数を増やしすぎたり減らしすぎていないか確認するようにしています。

耳が疲れてきたと思ったらこのプラグインを挿し、全体的なバランスをチェックするのです。

これなら、同じジャンルの曲と自分のミキシングを比較して、ビジュアルで周波数の様子を確認できます。

耳の疲労を減らす方法5.「サイン」に気づく

5つ目の方法は「サインに気づく」です。

耳の疲れは、すべてのミキサーやプロデューサーには避けられない問題で、誰もが経験したことがあるでしょう。

この疲労問題に対処するには今からご紹介する方法が役に立つと思いますが、耳の疲れを感じたらどのように聞こえ方や体の感じが変わるのか、メモを取ることでさらに効果を高めることができます。

たとえば、休憩なしで1時間ミキシングをした後、よりクリアに音を聞くため、僕はよくモニターの再生レベルを上げます。

もしここで気をつけていないと、耳障りな音だと思うまで、1時間ごとにレベルを上げてしまうことになります。

この時点で耳の疲労に効くのは、「それ以前よりも音量を小さくすること」です。

こうすることで、耳を通常レベルまで適応させることができます。

もしミキシング中にこのような瞬間に遭遇したら、「必要な調整」をすれば、あなたの耳は今後長い間役に立つものにできるでしょう。

作曲・ミキシング(MIX)時の耳の疲労を減らす5つの方法まとめ

以上が「作曲・ミキシング(MIX)時の耳の疲労を減らす5つの方法」でした。

- モニターレベルを調節する

- 疲れたら休む

- 「健全なワークフロー」を作る

- 長時間聞き続けない

- 「サイン」に気づく

ぜひお試しください。

当サイトでは他にもミックスやモニタリングに関するコツをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓