ミックス(MIX・ミキシング)とかマスタリングってどうやるの?

全然わからない…

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

数々の音楽制作動画をアップしているTransverse Audioによる「初心者のためのミキシング・マスタリングチュートリアル」をまとめました。

今回はMIX編として、ミックスの手順について解説していきます。

はじめに

この解説ではいくつかのミックステクニックをご紹介しますが、すべてをやろうとする必要はありません。

持っているものをすべて使ったからといって、知っていることを全部やったからといって、いい曲・いいミックスができるわけではないからです。

大切なのは、「それぞれのサウンドや自分の理想の形にとって、どんなことが最も適切なのか?」です。

DTMにおけるミックス(MIX)とは?

ミックス(ミキシング、MIX)とは、楽曲において、音の配置・形・周波数帯域(音の高さ)を決める作業のことです。

たとえば、このような作業を行います。

- リバーブやディレイのDepth(深さ)を調節

- パンの調整(パンニング)

- ステレオエンハンサーなどを使ってステレオ感・広がりを出す

- フェーダーやコンプレッサーを使って、音量バランスを整える

- EQ(イコライザー)を使って、音の形を整える

それでは、ここからは具体的なテクニックをご紹介していきます。

ミックスでやること1.ボリュームバランスを整える

まずは音量バランスを整えるところからはじめます。

これは、DAWにおけるフェーダーを使ってできます。

画像:動画より

フェーダーは各トラックにそれぞれついています。

ボリューム調整をすれば、楽曲において楽器(パート)のヒエラルキー(階層)を作ることができます。

ボリューム調整のコツ

大事な要素・聞かせたい要素が前に出てくるように調整しましょう。

ただし、音量は音割れするほど大きすぎないよう、適度な音量に設定しましょう。

オートメーションを使ってみる

オートメーションを使うことで、曲全体の流れを変えることができます。

たとえばだんだん音が大きくなったり、小さくなったりさせるなどの工夫ができるのです。

コンプレッションとリミッティング

ボリューム調整をするには、コンプレッションとリミッティングという方法も使えます。

これらを使うと、ボリュームと調整しつつも音に個性を出すことができるのです。

代表的なところで言うと、キック(バスドラム)に使われます。

キック(バスドラム)の調整例

キックは、音の始まりの音量が大きいです(トランジェントといいます)。

そしてだんだん音が小さくなっていくような形をしています。

ここでコンプレッサーを使うと、一番音が大きい部分(ピーク)の強度を下げ、逆に小さかった音の強度を上げます。

つまり、小さかった音の音量が上がるのです。

キックの場合、最初は少し音が小さくなり、後半の音がもっとはっきりしてきます。

ミックスでやること2.パンニング(Pan)

次はパンニング(Panning)についてです。

パンニングとは「Panを振ること」で、音を右から聞こえるようにしたり、左から聞こえるようにしたりすることです。

しかし最初にお伝えしておきたいのが、「必ずしもこれから紹介することを全部やる必要はない」ということと「すべての音に対してパンニングをする必要はない」ということです。

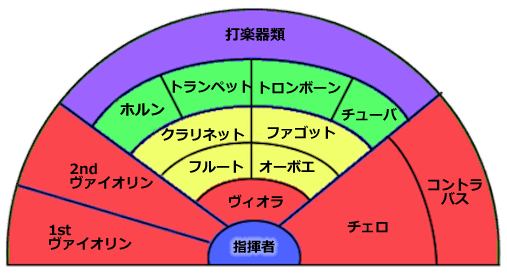

オーケストラの例

オーケストラの編成を見てみると、パンニングの勉強になります。

このようなイメージで、ポップスなど他のジャンルの曲も作っていきます。

画像:オーケストラの配置と編成 | 楽譜作成.com

パンニングの例

ここからは、場所ごとにどんな楽器(パート)を置いたらいいのか、ベーシックな例をご紹介します。

真ん中に置く楽器

はじめに、基本的に真ん中に置いた方がいい楽器をご紹介します。

ちなみにDAWのデフォルトは真ん中(±0)ですので、真ん中に置きたいパートは、パンニングを行わなくても大丈夫です。

真ん中に置いた方がいい楽器

- ボーカル

- ベース

- キック

- スネア

- ハイハット

ちなみに、リード楽器は真ん中から少しだけ離れたところに置いた方がいいでしょう。

左右に置く楽器

次は、真ん中から遠いところに置いた方がいい楽器をご紹介します。

左右に置いた方がいい楽器

- クラッシュシンバルやライドシンバルなどのシンバル類

- バッキングボーカル(クワイア)

パンニングのコツ

パンニングで大切なのは、右から聞こえてくる音と左から聞こえてくる音のバランスです。

どちらかから常に強烈に音が聞こえてきたりすると、違和感を覚えたり、聞きづらくなったりします。

ミックスでやること3.モノラルで聞いてみる

次は「聞き方」についてです。

ミックス中はときどきモノ(モノラル、真ん中からしか音が聞こえない状態)で曲を聞いてみることをおすすめします。

こうすることで、「モノでしか再生できないデバイスではどのように聞こえるか」を確かめることができます。

モノでしか再生できないデバイスには、たとえばノートパソコンの内臓スピーカーなどがあります。

位相問題も解決

また、モノで聞くと位相問題もすぐ察知することができます。

「位相」というのは、簡単に言うと音の波形のタイミングを表すものです。

たとえばギターを左右にパンを振って再生すると、もしそれぞれが逆の位相だった場合、モノで再生したときに音がほぼ消えるという現象が起きます。

(全く逆の位相だと、それぞれの音を打ち消し合います)

もしモノで聞いたときに「ギターが全く聞こえない...」なんてことがあったら大変です。

リスナーがどんな機器を使って聞いても位相の問題が起こらないように、ここはしっかり確認しておきましょう。

ミックスでやること4.リバーブとディレイ

さて、ここからはリバーブとディレイの使い方を見ていきます。

これら2つは「大きなスタジアムでライブしているときのような音」など、音がどんな環境で鳴っているのかを再現するものです。

リバーブとは?

まずはリバーブについての解説です。

基本的には、リバーブをかければかけるほど、音が遠くで(または遠くまで)鳴っているようになります。

逆に、リバーブが少ないとより近くで鳴っているように聞こえます。

リバーブを使うコツ

ミックスでリバーブを使うときは、必要なだけリバーブを足し、ダイナミクス(抑揚)を失わないようにディケイタイム(Decay Time)を低めに保つようにしましょう。

ハイパスフィルターもおすすめ

画像:動画より

リバーブを使うと余計な低音が足されてしまい、音が濁ることがあります。

そのため、リバーブに対してハイパスフィルター(高音域だけを通して、低音域をカットする)を使うと効果的です。

こうすれば、いらない低域を削ることができます。

ディレイとは?

ディレイは、山の頂上で大声を出すと聞こえる「やまびこ」のことで、同じ音が繰り返されながら徐々に音量が小さくなっていく現象です。

DTMでは、ディレイは「Feedback(フィードバック)」のパラメータを中心に調整し、Delay Timeを少なめに設定することが多いでしょう。

Delay Timeを短くすると、やまびこをたくさん鳴らすというよりは、リバーブのような効果を出せるようになるのです。

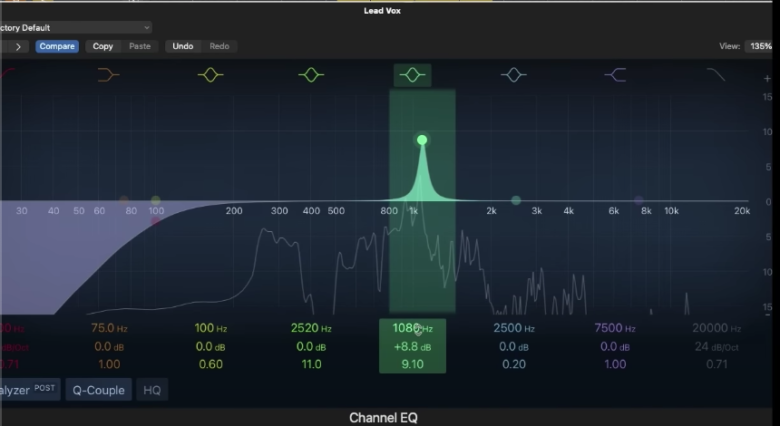

ミックスでやること5.EQ(イコライザー)

画像:動画より

次はEQについてです。

EQは音量調整だけでなく、ある特定の周波数帯域(特定の高さ・音域)の音だけを削ることができます。

音によって、「高音しか鳴っていない」など特定の周波数帯域でしか音がないものもあれば、低音から高音まで幅広く音がなっているものもあります。

こういったさまざまな音を、必要な音だけ残したり削ったりするのがEQの役割です。

ちなみに、単純にEQで全帯域をブーストする(増やす)する=ただ音量が増えただけ、ということになります。

EQのコツ

一般的に、ミックスをするときはほとんどの楽器(パート)でいらない周波数を削りたくなると思います。

ここからは、EQでどのようなな音を削ればいいのかをご紹介していきます。

20hz以下の低い音

たとえば、20hz以下の音はハイパスフィルターを使ってカットしてしまいましょう。

画像:動画より

20hz以下の音は「聞こえる」というよりも「振動として感じる」音域で、これを削ると音がよりクリアになります。

ベースのような低音域の楽器でない限りはあまり必要のない音域ですので、不必要だと思った場合はカットしてしまいましょう。

20khz以上の高い音

反対に、20khz以上の高い音も必要ないことがあるでしょう。

(20”hz”と20”khz”は全く違う音です。kがつくとx1000になりますので、20khz=20000hzということになります。)

20khz以上の音は人間の耳には聞こえないのですが、音の質を邪魔することがあります。

ベースのいらない高音をカットする

たとえば、低音の代表であるベースの音の場合。

低音楽器ですので、そこまで高音は必要ありません。

そのため、ローパスフィルターなどを使い、いらない高音を削除していきましょう。

画像:動画より

このとき、EQのポイント(バンド)を右から左に、少しずつ移動させながら音をチェックしていくのがおすすめです。

こうすることで、「どこまで削ってはいけないのか」「どの帯域が重要なのか」がわかりやすくなります。

つまり、楽曲に必要な音だけを残し、いらない音だけを削る作業がしやすくなるのです。

EQのいろいろな「カーブ」

画像:動画より

EQには、さまざまな「カーブ」の形があります。

画像の通り、急に線が落ちているところもあれば、ゆるやかに上ったり落ちている線もあります。

EQにおいては、この「カーブの形」=音の形がものすごく重要で、これによって音の質やキャラクターが変わってきます。

プロのミックスをマネしよう

ここまではミックスで使う具体的なツールをご紹介してきました。

最後におすすめしたいのが、プロのミックスを参考にするということです。

市販の曲の中でミックスしている曲に近いものをピックアップし、自分のミックスと聞き比べてみましょう。

プロのミックスと比べると、何が足りないのかを把握しやすくなります。

音量レベルをそろえてから参考曲と聞き比べる

市販の曲と自分の曲を聞き比べるとき、音量レベルをそろえることを忘れないようにしましょう。

市販の曲はすでにマスタリングされており、音量レベルが非常に高いことがあります。

みなさんはまだミックスの段階で、マスタリングしていないはずです。

そのため、より正確に聞き比べるために、2つの音量レベルをそろえてから聞き比べるようにしましょう。

次回「マスタリング編」はこちら↓