プロが実際に使っているストリングス(弦楽器)に関するテクニックが知りたい!

世界的に有名なプロからテクニックを学びたい!

今回はこのようなご要望にお答えする内容です。

数々のプラグイン・サンプルを販売する「Splice」が監修「Lesson of KSHMR」をまとめました。

今回はそのうち「レガートモード」「モジュレーションの活用」「ダイナミクスの調整の仕方」「停滞感をなくすコツ」の部分をまとめています。

打ち込みストリングス・エスニックサウンド講座

KSHMRは世界的に有名なDJ・音楽プロデューサーなので、このシリーズでお伝えするテクニックはまさに「プロ直伝」。

音楽制作で必ず使える情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください!

(ちなみにKSHMRはインド系アメリカ人の音楽プロデューサー・DJです)

はじめに

ストリングスやエスニック系のサウンドの打ち込みでは、「どのインストゥルメント(ソフト)を使うか」で、どれだけ表現豊かに打ち込めるかが決まってきます。

そのため、まずこういったサウンドをよりリアルに打ち込みたい時は、ソフト選びも重要です。

ちなみに僕(KSHMR)は、Native Instruments社の「Kontakt」を愛用しています。

それではここからは、僕の楽曲「Dharma」を例に、打ち込みのコツをご紹介していきます。

コツ1:レガートモードとモジュレーションを活用しよう

まずは、インド北部でよく使われるディルルバ(Dilruba)の部分の打ち込みを見てみましょう。

今回は「ETHNO WORLD」というKontaktのライブラリを使っています。

このライブラリには基本的な民族楽器が収録された「Instruments」と、382種類もの楽器が収録された「Complete」の2種類ありますが、ディルルバはいずれでも使えます。

このライブラリは僕がいつも使っているもので、他にもたくさんのエスニック系サウンドが揃っています。

画像:動画より

レガートモードでよりリアルな演奏に近づける

「ETHNO WORLD」のいいところは、レガートモードが使えること。

レガートモードとは、MIDIで2つの音が重なったとき、自動的に音をグライド(ポルタメント)してくれる機能です。

画像:動画より

たとえばドのMIDIノートにレのMIDIノートが重なると、ドの音からレの音に行くときに、スムーズに音がつなっているように聞かせられます。

細かい音を入れてみる

音の入りや終わりにものすごく短い音を入れてみると、よりリアルな弦楽器の演奏に聞かせることができます。

画像:動画より

コツ2:モジュレーションでよりリアルな演奏に近づける

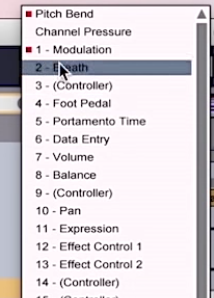

モジュレーションを使って、よりリアルなサウンドにすることもできます。

「CC」とも呼ばれ、「CC7では音量を調整」「CC10ではPanを調整」など、それぞれのCCにいろいろなパラメータを割り当てることができます。

画像:動画より

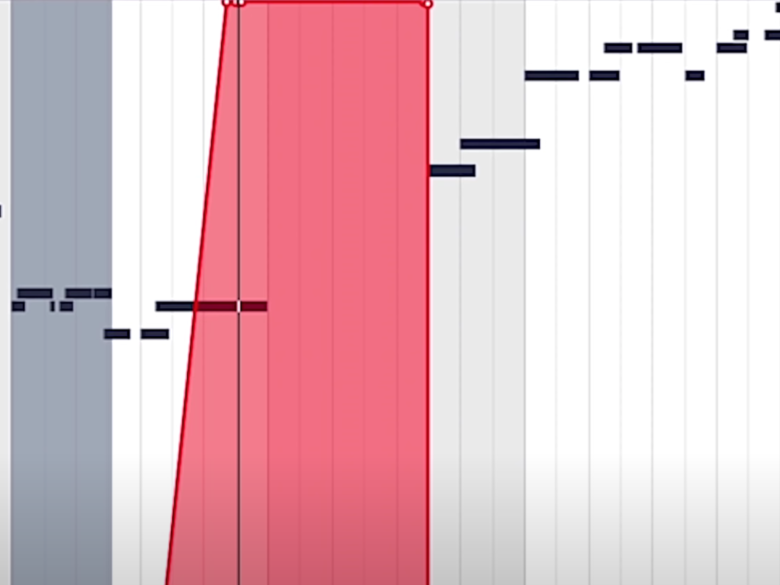

CCで弦楽器にビブラートを使う

多くのインストゥメントには、このCCで「ビブラート」が使えます。

今回の「ディルルバ」のような弦楽器で伸ばしている部分にビブラートを使うと、よりリアルな演奏にすることができます。

下の画像のうち、赤くしている部分がビブラートをかけている部分です。

画像:動画より

ビブラートON/OFFを比較して聞いてみましょう。

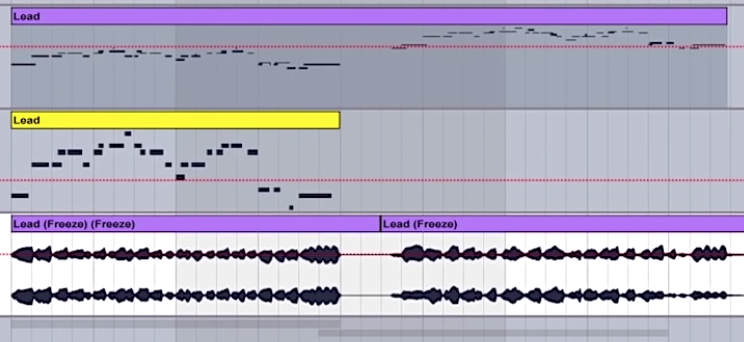

コツ3:オーディオ化(バウンス)してダイナミクスをチェック

今回の楽曲では、前半と後半でフレーズが異なっています。

そのため、これらのフレーズをバウンスしてみると、前半と後半でダイナミクスがどれぐらい違うのかがわかるのです。

特に生楽器系のインストゥルメントを使っている時は、このバウンスしてダイナミクスを確認する作業が重要になります。

画像:動画より

生楽器の場合は、このようにダイナミクスが異なるのは当然のことですよね。

しかし今回の楽曲のようにシンセと一緒に鳴らす場合は、そのシンセとの共存を考えると、できるだけ常に一定の音量になっているようにしたいこともあります。

ダイナミクスの整え方

それでは、今回のようにシンセとうまく共存させるためのプロセスを解説していきます。

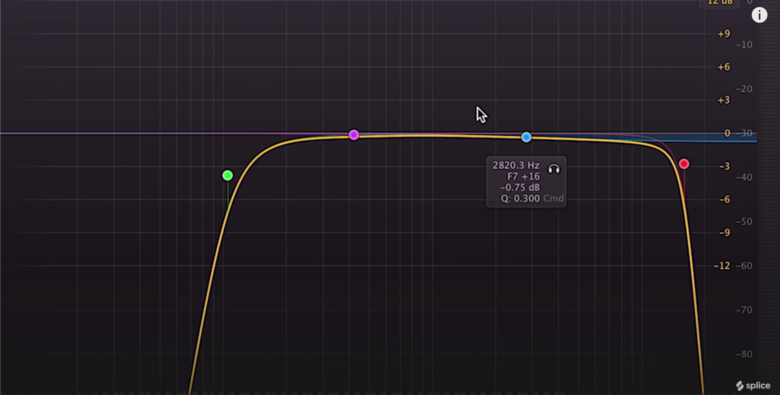

EQ

ヒスノイズを減らすために高音域を削り、ベースを邪魔してしまう低域はハイパスフィルターでカットします。

画像:動画より

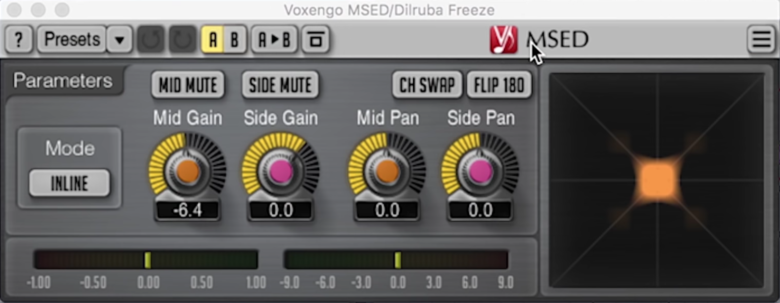

MS処理

フリープラグインの「MSED」を使い、GainをMid(中心)とSide(横)で分けて処理します。

今回はMidを-6dBぐらいに設定し、中央の成分は別の楽器に場所を譲り、この楽器はアンビエント(周りの雰囲気)の役に徹するようにします。

画像:動画より

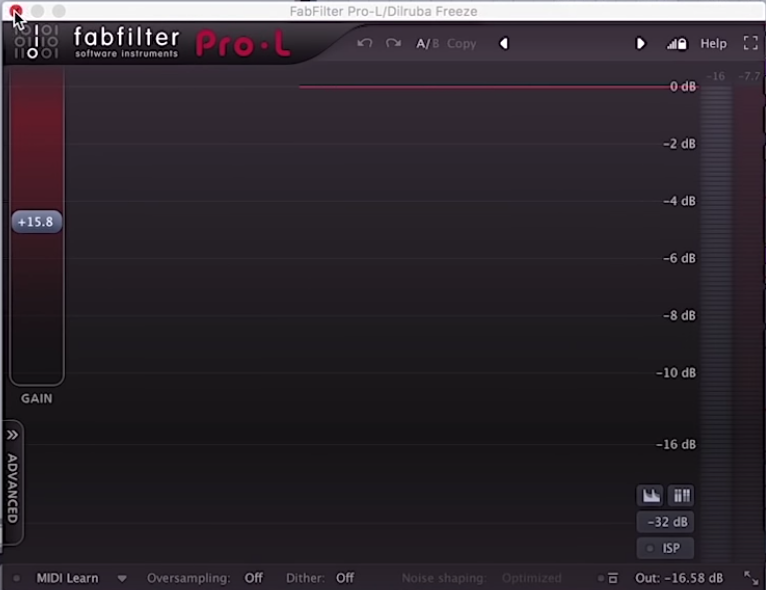

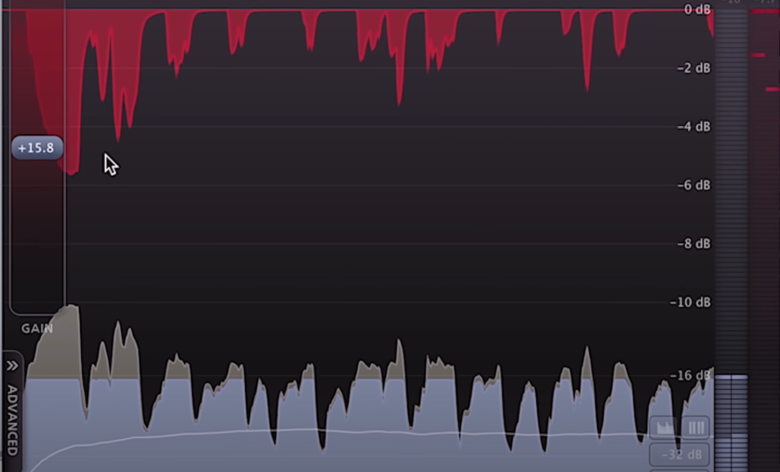

リミッター

リミッターの「Pro-L」を使い、ダイナミクスを調整します。

画像:動画より

コツ4:ボリュームオートメーションやPanで停滞感をなくす

他にも、この楽曲では高音パートに対してボリュームオートメーションを使っています。

ほんの少しずつ上げてテンションを高くしていき、次のセクションにつなげるようなイメージです。

画像:動画より

この高音パートには、先ほどと同様にLimiter(Pro-L)を使ってダイナミクスを整えつつ、リバーブをかけます。

リバーブの後にはEQを使い、モコモコしてしまう中低域と低域をカット・削っています。

画像:動画より

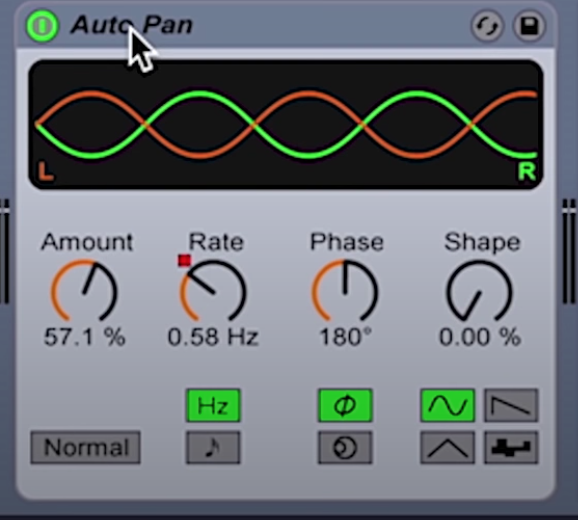

また、この後にはAuto Panも使っています。

(ここではAbleton Live付属のAuto Panプラグインを使用)

このAuto Panを使うことで、音を左から右へ、右から左へと移動しているように聞かせます。

頭の周りをグルグル回っているような効果を得ることができます。

画像:動画より

停滞感をなくす工夫

ディルルバに対してボリュームオートメーションやAuto Panを使い、常に変化させるようにしてあることがお分かり頂けたと思います。

このような工夫により、ディルルバが停滞していないように聞かせることができています。

それでは、最終的な音を聞いてみましょう。

つづき:「ストリングスに使えるマルチバンドコンプの活用例」「高音成分で曲を盛り上げる方法」

Spliceプレゼンツ・KSHMRのDTM講座シリーズ

【KSHMR解説】DTMerのための音楽理論基礎講座 Part1 – ディグリーネーム・スケール・コード-

【KSHMR解説】DTMerのための打ち込みストリングス・エスニックサウンド講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのリバーブ講座 Part1

【KSHMR解説】DTMerのためのボーカルMIX講座

【KSHMR解説】DTMerのためのスネア講座 -打ち込み・MIXの5つのコツ-

【KSHMR解説】DTMerのための「かっこいいEDMドロップの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「メロディーの作り方」

【KSHMR解説】DTMerのための「Melodyneを使ったピッチ修正の仕方」

【KSHMR解説】DTMerのための「アコースティックギター打ち込みのコツ」