今回は、Audio Universityが解説する「レコーディング時のレイテンシーを減らす方法」をまとめました。

そもそもレイテンシーとは何か、自宅やスタジオでレコーディングするときはどのようなことに気をつければ良いのかをじっくり解説していきます。

レイテンシーとは?

レイテンシーとは、実際に演奏した音とパソコン(DAW)にレコーディングされた音にタイミングの差が生じる現象です。

例えばDAWを使ってギターの演奏をレコーディングする場面をイメージしてみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

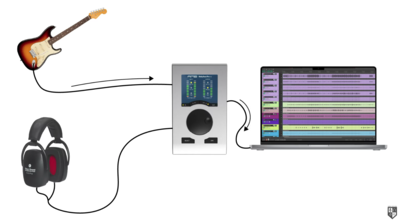

下記の画像のように、パソコンでDAWを立ち上げ、オーディオインターフェースをつなぎ、さらにオーディオインターフェースにはギターとヘッドホンをつなぐことが多いでしょう。

自分はギターを演奏するときは、その演奏をヘッドホンで聞いてチェックをします。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

ギターはアナログ信号のため、DAWにデータを取り込むにはデジタル信号に変更しなければいけません。

そのため、オーディオインターフェースを介して、ギターのアナログ信号をデジタル信号に変換しています。

例えば、自分がギターを鳴らしたとき、ヘッドホンから同時に音が聞こえるのではなく、少し遅れて音が聞こえることがあります。

ミキシングなど、パソコンから出た音を聞くことがメインの作業であれば、レイテンシーがあってもさほど問題にはなりません。

しかしレコーディングのように、リアルタイムの演奏を伴う場合は非常に演奏しづらくなりますので、大きな問題となります。

レイテンシーを減らす設定のしかた7つ

それでは、もしレイテンシーが発生してしまったらどうすればよいのでしょうか?

レイテンシーを減らす方法として、今回は以下7つの方法をご紹介します。

2.バッファサイズとサンプリングレートを見直す

3.不要なアプリケーションは閉じる

4.フリーズ機能を活用する

5.ダイレクトモニタリング機能を活用する

6.ビルトインDSPのインターフェースを選ぶ

7.コンソールを分ける

初心者の方には少し難しいやり方もいくつかありますので、ご自身のレベルに合わせて、やりやすい方法をピックアップしてみてください。

レイテンシーを減らす方法1.オーディオインターフェースとドライバーの設定を確認する

オーディオインターフェースとドライバーは、このレイテンシー問題に非常に大きな影響を与えます。

そのため、ご利用のオーディオインターフェースのドライバーを最新状態にアップデートすることをおすすめします。

※「オーディオインターフェースの製品名 ドライバー」などで検索

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

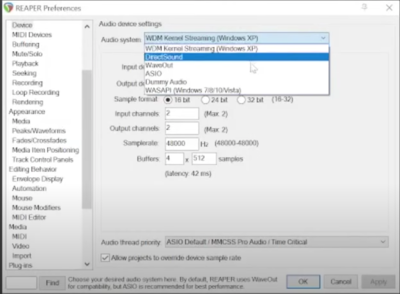

実は僕(Audio University)も、DAW「REAPER」を使っていた時に間違ったドライバーを選択していて、レイテンシーが発生していたことがありました。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

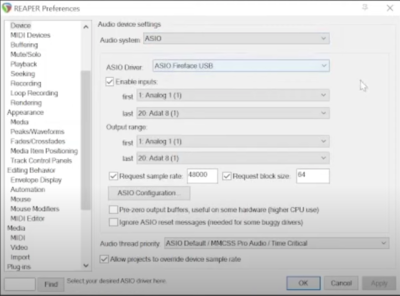

DAWで設定しているドライバーが正しく設定されているかも確認しましょう。

RME社「RTL Utility」でレイテンシーをチェック

オーディオインターフェースやドライバーの設定が正しくても、レイテンシーが発生してしまうことがあります。

そのような時は、そもそもレイテンシーが少ないオーディオインターフェースを使うことも重要です。

RME社は、数あるメーカーの中でもレイテンシーの少ないオーディオインターフェースを開発しており、同社製品は世界中で使われています。

オーディオインターフェースのレイテンシー比較

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

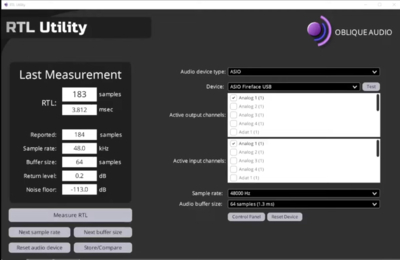

試しに、OBLIQUE AUDIO社の「RTL Utility」を使って「RME Babyface Pro」や他社のインターフェースのレイテンシーを計測してみましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

サンプリングレートは48khz、バッファサイズは64サンプルで統一し、レイテンシーを計測した結果がこちらです。

RME Fireface UCX II:3.875ms

Focusrite Scarlett 2i2 (3rd Gen):7.812ms

Focusrite Scarlett 2i2 (1st Gen):12.646ms

LEWITT CONNECT 6:7.562ms

Universal Audio Apollo Twin MKII DUO:4.958ms

3~12msのレイテンシーが出ています。

数字としてはほんの少しの遅れに感じるかもしれません。

例えば10msのレイテンシーは、ステージ上に置いてあるギターアンプから10フィート(約3m)離れたところで聞いた時とだいたい同じ差ですので、そこまで大きな問題には見えません。

レイテンシーを減らす方法2.バッファサイズとサンプリングレートを見直す

先ほどのドライバーの設定に加えて、他の設定がどのようになっているかによって、このレイテンシーがさらに長くなる可能性があります。

例えば「バッファサイズ」についてです。

オーディオデータのサンプルは、一連のつらなりではなく、「いくつかのサンプルのバッファ」に保存されて、一気にCPUやインターフェースに変換されます。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

そのため、バッファサイズの単位は「サンプル(Samples)」になっています。

そして、その横に「1.3ms」などの時間が書いてあります。

これは、レイテンシーの長さを表しています。

サンプリングレートもチェック

そして、サンプリングレートもレイテンシーに関わる項目です。

サンプリングレートの値が大きければ大きいほど、1秒間あたりの情報量(サンプル)が増えます。

そのため、サンプリングレートとバッファサイズはそれぞれの関係をよく考えて設定する必要があります。

サンプリングレートとバッファサイズからレイテンシーを計算する方法

例えば、バッファサイズが64サンプルでサンプリングレートが48000hz=48khzの場合は、

のように計算すると、おおよそのレイテンシーが計算できます。

そしてバッファには、「インプットバッファ(Input Buffer)」と「アウトプットバッファ(Output Buffer)」の2種類あります。

2つあるため、単純に 1.3ms x 2 = 2.6msのレイテンシーとなります。

バッファサイズが小さいとどうなる?大きいとどうなる?

バッファサイズが小さければレイテンシーも短くなり、大きければレイテンシーが大きくなります。

しかし、バッファサイズが小さいとコンピュータがオーディオデータを処理するための時間を得られなくなります。

言い換えると、バッファサイズが小さいと、コンピュータはもっと頑張って処理をしなければいけません。

コンピュータが頑張りすぎると処理しきれないデータが出てきてしまい、音がブツブツと切れたり、鳴るべき音が鳴らなかったりします。

DAWで行う作業に合わせてバッファサイズを変更

バッファサイズが小さい時は、負荷の高い処理は適していません。

そのため、DAWで使っているプラグインの数や負荷を減らせないかどうかを考えたり、状況に合わせてバッファサイズを変更することも大切です。

例えば、レイテインシーをできるだけ減らしたいレコーディング時はバッファサイズを低く設定し、さまざまなプラグインを使って高度な処理をしたいミキシング時はバッファサイズを高く設定するとよいでしょう。

レイテンシーを減らす方法3.不要なアプリケーションは閉じる

コンピュータでは、DAWだけでなく他のアプリケーションも使うことができます。

そのため、できるだけコンピュータの負荷を減らしてオーディオ処理に専念させるため、使わないアプリケーションはプラグインはできるだけ閉じましょう。

レイテンシーを減らす方法4.フリーズ機能を活用する

レコーディング中も、いろいろな処理をして負荷が高くなってしまうこともあるでしょう。

例えば、一度ギターをレコーディングし、そのギターに処理を加えてからまた別のギターをレコーディングする時や、たくさんトラックを作って何テイクもレコーディングする時などです。

このような場合は、もう変更を加える予定のないトラックを「フリーズ(Freeze)」しましょう。

フリーズ(Freeze)とは?

フリーズとは、使っているプラグインなどのトラックの情報を一時的にオーディオファイルに書き写し、再生する時はその「一時的なオーディオファイル」を再生する機能です。

プラグインなどをリアルタイムで同時に処理せずに済むため、CPU負荷を減らすことができます。

レイテンシーを減らす方法5.ダイレクトモニタリング機能を活用する

フリーズ中のトラックはプラグインの設定を変更することはできないため、何か変更したい場合はアンフリーズ(Unfreeze)しなければいけません。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

そのため、さくさくとレコーディングしたい時にフリーズとアンフリーズを繰り返すのは面倒になるかもしれません。

このような場合は、オーディオインターフェースのダイレクトモニタリング機能をチェックしましょう。

(製品によってはこの機能がない場合もあります)

ダイレクトモニタリング機能とは?

ダイレクトモニタリング機能とは、インプット信号をインターフェースのアウトプットを通して、少ないレイテンシーで聞くことができる機能です。

もちろん、この機能を使っている間も演奏されたデータはしっかりDAWにレコーディングされます。

DAWを通した後の音ではなく、インターフェースを通した後の音をヘッドフォンで聞くことになります。

この機能により、バッファサイズは大きくキープしたままレコーディングを行うことができるため、レイテンシーを減らすことができます。

注意点1

DAWを通した後の音を聞くことはできないため、例えばDAWでアンプシミュレータなどを使ってギターの音を変えている場合は、このアンプを通した音を聞きながらレコーディングすることができません。

この点が気にならない場合は、ぜひダイレクトモニタリング機能を活用してみてください。

注意点2

ダイレクトモニタリング機能を使うときは、DAW上でレコーディングをするトラックをミュートにしましょう。

ミュートしないままレコーディングすると、ヘッドホンから聞こえる音とDAWから聞こえるエフェクトを通った音がエコーのように聞こえてしまいます。

レイテンシーを減らす方法6.ビルトインDSPのインターフェースを選ぶ

レイテンシーの少ないおすすめのオーディオインターフェースもご紹介します。

例えばRME Babyface Pro FSやFireface UCX IIには、ビルトインDSP(Build-In DSP)の機能があります。

これはコンピュータのCPUに負荷をあまりかけることなく、リアルタイムでオーディオを処理する機能です。

そのため、この機能が付いているインターフェースを選ぶのもよいでしょう。

レイテンシーを減らす方法7.コンソールを分ける

ミキサーのInputにマイクやプリアンプを接続した後、信号(ギターやMIDIキーボードの演奏情報)をDAWのInputとヘッドホンアンプに分けてもよいでしょう。

個人的にはDAWでは小さいバッファサイズに設定するのが好みなのですが、どうしても再生に影響が出てしまう場合は、RMEのインターフェースに付属するTotalMix FXを使ってモニタリングするようにしています。

https://www.youtube.com/watch?v=zzM4yk3I8tc

さらにコンプレッサーやEQなどのプラグインを使っていてもコンピュータへの負荷が少なく、大きなバッファサイズでもレイテンシーが抑えられ、スムーズにモニタリングすることができます。

以上が「レコーディング時のレイテンシー(遅れ)を減らす7つの方法」でした。

今回は特にインターフェースの重要性についても解説されましたので、インターフェース選びでお悩みの方はぜひこちらの記事もご覧ください↓