いつもミックス(MIX)に時間がかかる…

なかなかうまく音のバランスが取れないんだよな…

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

LedgerNoteが解説する「ピンクノイズミキシング:素早く&正確に音量バランスのリファレンスを手に入れるトリック」 をまとめました。

この記事では、「ピンクノイズとは何か」から「ピンクノイズを使ったミキシング方法」まで解説します。

ミキシングで陥りやすい問題

通常、ミキシングするときは、バスドラムとベースのバランスから取っていき、徐々にスネア、ハイハット、ボーカル、その他の楽器…と続けていくでしょう。

しかし、ここでの問題は「その曲を基準としてミキシングを進める」ということ。

音を整理したり、EQやコンプをかければすぐに曲全体の音量は変わってしまいます。

つまり、リファレンス(参考基準)としているものが流動的であるというところなのです。

そこで使えるのが、今回ご紹介するピンクノイズミキシングです。

ピンクノイズとは?

画像:記事より

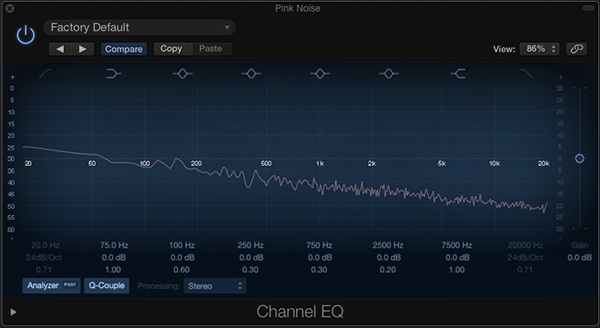

ピンクノイズとは、ホワイトノイズのように、全ての周波数においてランダムにノイズが散在していること音のことです。

ホワイトノイズは、すべての周波数において同じぐらいの音量で一定に音が鳴っているノイズです。

画像:ホワイトノイズの周波数帯域(https://www.youtube.com/watch?v=yewKyMgd1Xk)

一方、ピンクノイズはオクターブが上がるにつれて、音量が小さくなっていきます。

1オクターブ低くなるごとに、3dB音が小さくなっていきます。

画像:ピンクノイズの周波数帯域(https://www.youtube.com/watch?v=yewKyMgd1Xk)

ただし、人間の耳にすべての周波数帯域が同じように聞こえるわけではないので、あくまでも「設計上は」だんだん音が小さくなっています。

(周波数帯域ごとの聞こえ方の違いに関係する「等ラウドネス曲線」についてはこちらの記事で解説しています)

「高音は低音に比べて、人間の耳に音が大きく聴こえやすい」という現象がありますが、ピンクノイズは、違う周波数でも同じ音量に聞こえやすくなっているのです。

(ただし、上記の等ラウドネス曲線の記事にもあるように、音の聞こえやすさのグラフ線はまっすぐではなく、ウネウネしています)

つまり、デシベルメーターなど機材よりも、ピンクノイズを使った方が「どの音がどのように鳴っている・聴こえているか」をより正確に判断しやすいのです。

ピンクノイズミキシングのやり方

ピンクノイズミキシングでは、ピンクノイズを「音量の参考値」としてとらえます。

ピンクノイズを適切な音量に設定し、ヘッドルームを十分にとってミキシングを行いましょう。

ヘッドルーム:クリッピングするまでの余裕

今回はLogic Proを用いた場合で説明します。

ピンクノイズの作り方はDAWによって異なりますので、作り方がわからない場合は「DAW名 ピンクノイズ」などで調べてみましょう。

MIXのやり方1.ピンクノイズをシンセで作るorピンクノイズのサンプルを追加

画像:記事より

ピンクノイズをシンセで作るか、ピンクノイズだけのオーディオサンプルをDAWプロジェクトに入れます。

RMS値がピーク時の3dB以下になるように音量調節をします。

つまり、Logic付属のこのプラグインの場合は-14dB付近にするのですが、トラックのフェーダーはそのままで、プラグイン内でボリューム調整することをおすすめします。

こうすると、ピークを-11dBになるようにしておけば、RMS値はちょうど-14dBぐらいになります。

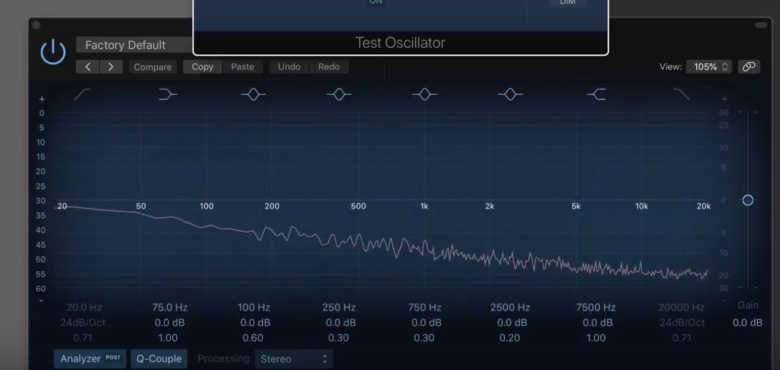

2.ノイズをソロモードにする&その他トラックを鳴らして音量調整

画像:記事より

- ノイズをソロで聞いてノイズの周波数の様子を確認

- 自分の曲の周波数の様子を確認

- ピンクノイズと同じ状態になるよう、自分の曲のバランスを調整

このように、ノイズの各周波数と同じ音量になるよう、ノイズ以外のトラックの各周波数の音量を調整します。

EQのスペクトラムアナライザーを使えば、今聞いている音がどんな状態かわかります。

おそらく、ここでベースやキックは大きすぎるぐらいの音量にしてしまったり、ボーカルなどはダイナミックに聞こえるような感じになると思います。

後から調整できるので、とりあえず今はこれでOKです。

MIXのやり方3.ピンクノイズをミュート&微調整

ここからは、ピンクノイズ抜きでミキシングをしていきます。

おそらく、ピンクノイズミキシング前と比べて、だいぶ理想的なバランスになっていると思います。

あとはEQやコンプレッサーなどで微調整しましょう。

ちなみに解説者本人もこれをもう一度試してみたところ、平均値は-11dBで、キックが来るピーク時だけ-1dBになるという感じです。

このメソッドを使えば音がクリップすることはないですし、音量のリファレンスとしては最適と言えるでしょう。

おまけ:プロのミックステクニック

このピンクノイズミキシングの最後は、「EQマッチ」をやってみるとよいでしょう。

自分の曲のEQのカーブを反転させ、ピンクノイズと混ぜ合わせればOK。

こうすると、ノイズによってギャップが埋まり、どの楽器が大きすぎるか・小さすぎるかがチェックできます。

ぜひおためしください!

書籍で他にもミックスのコツを知りたい方はこちらがおすすめです↓

当サイトでミックスのコツ・テクニック学びたい方はこちらをチェック!↓