「Bメロからサビ」とか、セクションのつなぎ目ってどうやって作ればいいの?

スムーズに次の展開に行くにはどうしたらいい?

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

数々の音楽制作動画をアップしているTransverse Audioによる「トランジションの作り方」をまとめました。

トランジションは、いわゆるセクションとセクションのつなぎ目に入れる「曲の展開をサポートする要素」です。

(ここでは、「Aメロ」「サビ」などの曲における大きなブロックのことを「セクション」と言います)

たとえばBメロの最後からだんだん盛り上がるような音を入れたり、サビの頭で「バーン」と広がるような音を入れたり、などです。

今回は、ユニークな方法で「自分オリジナルのトランジション」を作る方法を3つご紹介します!

曲を盛り上げる方法1.Sweep系エフェクト

1つ目は、Sweep系エフェクトを使う方法です。

これはリバースシンバル(通常のシンバルの音を逆再生させた音)などを入れるやり方です。

「盛り上がる→だんだん下がる」が1つのオーディオにまとめられているサンプルを使うのはもちろん、こんなやり方もあります。

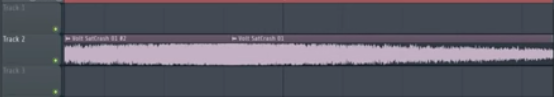

- 普通のシンバルのオーディオファイルを用意する

- そのシンバルのオーディオを複製して、2つ作る

- 2つのうち、片方のシンバルのオーディオを逆再生させる

- 逆再生した方をセクションの1小節目より前に、普通のシンバルの方をセクションの1小節目に置く

画像で見ると、このようになります。

画像:動画より

きれいにつながるのであれば、1つのトラックにまとめてしまってもOKです。

画像:動画より

2つのサンプルをきれいにつなげるには?

使っている素材は同じなのに、逆再生したサンプルを使うとなぜか音のつなぎ目が不自然になることがあります。

(特にクラッシュシンバルなどの場合は、最初の「ガツン」というアタック音のせいでうまく繋がらないことがあります)

こんなときは、以下のいずれかを試してみてください。

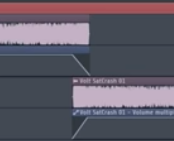

1.オートメーションで調整する

画像:動画より

だんだん上がる方は、ボリュームのオートメーションで最後にフェードアウトさせます。

だんだん下がる方は、ボリュームのオートメーションで最初にフェードインさせます。

いわゆるクロスフェードさせている状態です。

2.リバーブをリバースした方にかける

リバース音(だんだん上がる音)にリバーブをかけると、つなぎ目がなめらかになることがあります。

3.各トラックのボリュームを調整する

上がる音と下がる音、どちらかの音量を上げたり下げたりしてみると、うまくつながったり、よりインパクトを残せることがあります。

曲を盛り上げる方法2.ドラム・パーカッションのフィルを入れる

2つ目のコツは、ドラム・パーカッションのフィルを入れる方法です。

セクションの終わりにタム(Tom)などのフィルを入れることで、よりつなぎ目が自然になります。

同じループやパターンを使っていても、これをするだけでだいぶ違いが出てくるのです。

曲を盛り上げる方法3.シンセや別の楽器を入れる

最後3つ目のコツは、シンセや別の楽器を入れる方法です。

2つ目のコツと似ていますが、こちらが楽器が異なります。

どんな音を入れればいい?

ほんのちょっと、短いサウンドエフェクトを作るような感じでOKです。

リスナーの注意を引くようなサウンドが望ましいです。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にも各セクションの作り方や、作曲でリスナーを飽きさせない&おもしろい変化を加えるためのテクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓