今回は、Music Raderによる特集「10人のプロが50個の作曲のコツを教えてくれました」をまとめました。

世界中で活躍している音楽プロデューサー10人が、1人5個ずつ、合計50個の音楽制作に関するコツを教えてくれています。

とても基本的なことからかなりマニアックなことまで数多くご紹介していますので、初心者の方から上級者の方まで、ぜひ参考にしてください。

1人目:CHRIS LAKEによる作曲のコツ

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの1人目は、ロサンゼルスを拠点に活動しているChris Lakeです。

コツ1:「ブレイクダウン」を作る

作曲をする時は5~8小節の小さなフレーズ(ループ)から作り始めることが多いのですが、このループの中にブレイクダウン(無音部分や音が少なくなる部分)の部分を作ると便利です。

ここにベースを入れたりすると、DJをやっているときのような感じがするし、低音域もそれ以外の音域のグルーヴもよくなります。

コツ2:サビ(ドロップ)に集中させるコツ

もう一つ、作ったループ(フレーズ)関して便利だなと思った方法は、サビ(ドロップ)の”周辺”にループを入れること。

例えば、作っておいたループをサビが始まる2小節前から始めて(ちょっとフライングさせる)、サビが始まったら、作ったループのうち4小節分をループさせます。

そうすると、サビにインパクトが出るし、サビに来た時にリスナーを集中させることもできます。

コツ3:オーディオデータにバウンスする

MIDIデータよりも、オーディオデータにした方がクリエイティビティが上がるときもあります。

波形を見て、その音がどうなっているかも一瞬で分かり、ノイズ(クリックノイズなど)もちゃんと処理できているか一眼でわかるからです。

コツ4:一旦保存して、また見に来る

作曲をしている時は、一旦データを保存して、その時々の状態をバウンスしていつでも聞けるようにしておくのがおすすめです。

例えば、制作がマンネリ化してきた時に前のバージョンを見てみましょう。

そうすると、制作の途中で削除してしまった要素などに気づいて「前のメロディーの方がよかったな」とか「あのパーカッシブなグルーヴを方がよかったな」などに気づくことができます。

これを繰り返していくことで、前のバージョンと今のバージョンのいいところを組み合わせることもできるから、最終的にいい音楽が作れます。

コツ5:参考にしすぎない

他の曲を参考にすることは、ミックスをする時にはすごく役立つけど、”クリエイティビティ”の観点から言うとかなりリスクのある行為だとも言えます。

例えばミックスやマスタリングではなくて作曲・編曲の段階でリファレンス曲に頼ってしまうと、「ただのリファレンス曲のコピー」が出来上がってしまうかもしれません。

2人目:SILKによる作曲のコツ

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの2人目は、イギリスを拠点に活動しているDJ・プロデューサーのSILKです。

コツ1:他の人とコラボしよう

他のアーティストとコラボレーションしてみよう。

特に、自分とは違うジャンルの人とやってみると、自分とは全く違う作曲の仕方で音楽を作っていたりして、最終的にとても面白い作品ができます。

コツ2:スランプを克服するコツ

フルコーラスで1曲作れそうにないような時は、トラックの「要素」を個別に作ってみましょう。

自分がスランプに陥ってしまった時は、面白いドラムのループだけ作ってみて、それを次の曲に活かしたこともあります。

コツ3:場所を変えてみよう

アイデアが思い浮かばなくて大変な時は、もし可能であれば、環境を変えてみましょう。

1つの場所にずっとこもっていると、クリエイティビティが下がってしまいます。

例えば実家に戻って親に会ってみるとか、カフェに行くとか、友達の家に行くとか…そうすると、何かアイデアが浮かんでくる時もあります。

コツ4:音楽に「間違い」はない

常に覚えておいて欲しいのは、「音楽制作において、正しい答えも、間違った答えもない」ということ。

「いい」と思ったら、それでいいのです!

コツ5:いろいろなスピーカーやヘッドホンでチェックする

いろいろなスピーカーやイヤホン・ヘッドホンで、自分の曲をチェックしてみましょう。

作った曲をSoundCloudなどに非公開状態にしてアップして、それをMacBookの内蔵スピーカーで聴いてみたり、スマホのスピーカーで聞いてみたり、イヤホンやスピーカーで聞いてみたりして、聞いて感じたこと・気づいたことはメモしておきましょう。

Logicだと「メモ」機能があるから、DAWに直接メモを書き込むこともできて便利です。

3人目:CHLOÉによる作曲のコツ

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの3人目は、パリのDJ・プロデューサーのCHLOÉです。

コツ1:音楽制作の環境をしっかり整えよう

自分が作曲をする環境(スタジオ等)が、心地よい場所であるようにしておこう。

技術的な面では、Busをあらかじめ用意したり自分がよく使うプラグインが挿さった状態のテンプレートを作っておくことも大切だね。

コツ2:小さなアイデアを作る時間を作ろう

私がスタジオに行くときは、特にやることを決めずに、ただそのとき思いついたアイデアをレコーディングしたり打ち込んだりします。

ドラムのフレーズとか、何かのループとか、テクスチャとか…思いついたものは何でも!

そういう小さいアイデアを入れておくフォルダーを作っておいて、そこから曲を作り始めます。

コツ3:BYOプリセットを作ろう(Build Your Own)

BYOプリセット…「Build Your Own」プリセットを用意しておきましょう。

これは、自分が何か特定のサウンドを実現したい時に必要なプラグイン、プリセット、その順番などを記録したもののこと。

例えば「この設定のプラグインを1番目に、そしてこの設定のプラグインを2番目にすれば、こういう音が出来上がる」などの「自分独自の設定」があるなら、テンプレートに入れておいたり、それをメモしておくと便利です。

コツ4:自分が使う機材やプラグインについて学ぼう

自分が使う機材やプラグイン、ツールについて理解を深めることはとても重要です!

新しく買った機材も前からずっと使っている機材も、チュートリアルや使い方の説明を見てみると、「こんな使い方があったんだ!」などの新しい発見もあります。

コツ5:小さめの音量で曲を作ろう

基本的なことかもしれませんが、でも重要なことなので…音楽制作では、あまり音量を上げないで制作を進めることが大切です。

(特に何時間も作業している時は)耳を守ることにもつながりますし、自分の曲のダイナミクスを把握するのにも役立ちます。

4人目:MEDUZAによる作曲のコツ

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの4人目は、イタリアの音楽プロデューサーグループのMEDUZAです。

コツ1:サブのノートパソコンが便利

サブPCとしてノートパソコンを持っておくのは重要で、特に出先で役立ちます。

自分の家にあるメインのパソコンと同じプラグインを使える状態にしておくのがおすすめです。

コツ2:自分のスピーカー・ヘッドホンについての理解を深めよう

スピーカーとヘッドホンで自分が作った曲を聞いて、楽しむことは非常に重要です。

ただミックスやマスタリングを上手に行うだけでなく、「楽しむ」ということができなければ、最高の音楽は作れません。

そのためにも、スピーカーやヘッドホンを正しく選び、正しい設定で使うことが大切です。

コツ3:特定の周波数帯域にフォーカスしてチェックする

僕らは、マスタリングの時に200~250Hzの周波数帯域だけにフォーカスしてチェックするようにしています。

このあたりの周波数は、単に僕らお気に入りの周波数帯域であるだけでなく、ここにサウンドの中心となる音が詰まっているからです。

特にこのあたりをしっかりコントロールして、例えばマスタリングでは2〜3dBぐらいカットするところから始めるといいと思います。

コツ4:クリエイティビティ vs 整理整頓

作曲や編曲をするときは「クリエイティブ」で良いのですが、ミキシングをするときは「整理整頓」することが大切です。

曲を作っていると、最終的には何百個のトラックができてしまっているときもあります。

そのため、まずその曲に必要なトラックが出揃ったら、いったん整理整頓して、いらないトラックやプラグインは片付け(削除し)、必要なものだけを残しましょう。

コツ5:耳でミックスしよう

ミックスやマスタリングのとき、ミックス・マスタリング専用ツールはできるだけ使わず、自分の耳でミックスするようにしましょう。

EQやコンプレッサーなどにあるプリセットで役に立つものは、正直(個人的には)ありません…

どの音も唯一無二で、プリセットにぴったり合うようなサウンドである可能性は低いです。

そのため、1つ1つの音を自分の耳でミックスすることが大切です。

個人的なアドバイスとしては、まずプラグインは初期化した状態から使って、あとは耳で聞いて判断した状態に合わせていじっていくのが良いと思います。

5人目:OPHELIA'S EDENによる作曲のコツ

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの5人目は、イギリスのボーカリスト兼音楽プロデューサーのOPHELIA'S EDENです。

コツ1:Less is More

「Less is More」…つまり、「少ないほどいい」です!

「何かもの足りないな」と思ったとき、ついつい新しい音を足してしまうこともあるでしょう。

しかし、これは曲をゴチャゴチャにさせてしまう原因になります。

「もの足りない」と思ったら、全く新しい音を追加しようとするのではなく、まず「今ある音で何かができないか」を考えましょう。

例えばオートメーションを使ってエフェクトをかけたり、メロディーに少しだけ新しい音を追加してみたり、などです。

個人的に好きなテクニックは、トップラインはそのままで、ハーモニーを追加して深みのある音しながら、ベースラインやコードだけが徐々に変わっていく…という方法です。

コツ2:違うやり方で試してみる

アイデアをいろいろ試してみることは大切です。

もしいいメロディーやリフを思いついたら、それを別の方法で演奏したり、違うエフェクトを使ってみたりしてみましょう。

もちろん、一度できてしまえば、別の場所にも応用できます。

コツ3:ボコーダーパーカッション

パーカッションにボコーダーを使ってみてください!

私はAbleton付属のボコーダープラグインを使っていますが、いい感じになります!

ボコーダーの使い方やおすすめのボコーダープラグインについてはこちらの記事でご紹介しています🔻

コツ4:完璧主義にならない

私は「80:20の法則」を使って、完璧主義を克服しました。

「楽曲の100%を」ではなく「楽曲の80%を完璧にしよう」と思ったら、楽曲を完成させやすくなりました!

コツ5:モノラル(Mono)で確認しよう

作った曲はモノラル(Mono)で確認しましょう。必ず、です!

6人目:UMEK

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの6人目は、スロベニアの音楽プロデューサー・UMEKです。

コツ1:使うサンプルを正しく選ぶ

ミックスとマスタリングは、サンプルを選ぶ段階から始まっています。

楽曲の文脈に合わないサンプルを選ぶと、ミキシング・マスタリングエンジニアはその違和感を直せません。

使うサンプル(音)については非常に慎重になりましょう。

サンプル探しでは、膨大な量のサンプルが手に入るサイト「Lookmaster」がおすすめです🔻

コツ2:外に出る

アイデアに行き詰まったら、まず正しいサンプルを探し、アレンジに四苦八苦し、休憩を取り、散歩に出かけましょう。

食事を取っても構いません。

そして新鮮な耳でまた作業をスタートしましょう。

僕を信じてください、絶大な効果がありますので…

コツ3:道具のせいにしない

もし曲がクソみたいに聞こえても、それはおそらくあなたのせいであって、機材のせいではないということを心に留めておきましょう。

コンピューターのせいにするのはずっと簡単です。

もっと音楽に力を注いで頑張れば、あなたが持っている機材がきっと助けてくれるでしょう。

コツ4:クリッパーで音圧を稼ぐ

ミックスとマスターの音量に関しては、音圧があって音が歪んでしまっているよりも、静かだけどキレイな方がずっといいでしょう。

クリッパーを使えば、音が歪むことなくラウドにしやすくなります。

おすすめのクリッパーはこちらの記事でまとめています🔻

コツ5:EQよりサチュレーション

サチュレーションは、より多くの倍音を加えるという意味ではある意味EQだと言えます。

EQを使って特定の周波数帯域だけ大きくブーストする人がいますが、サチュレーションほど便利な方法とは言えません。

もちろん、曲によって調整は必要ですので、EQとサチュレーションのどちらを使うべきなのか、どれぐらい使うべきなのかはよく検討しましょう。

7人目:Lucagotbbm

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの7人目は、ロンドンを拠点に活動している新鋭のアーティスト・LUCAGOTBBMです。

コツ1:サンプルをレイヤーする

複数のサンプルをレイヤーし、ピッチを上げて3・5・7・1オクターブ上の音を作ると、サンプルにバリエーションを加えることができます。

あとは好きなように切り貼りをするだけでOKです。

コツ2:ブラウザでレコーディングする

「Sample」というGoogle Chromeの拡張機能を使うと、今ブラウザで視聴している音をレコーディング・ダウンロードすることができます。

誰も知らない・使っていない音をレコーディングしたいときにおすすめです。

コツ3:前に進むために、要素を削ぎ落とす

迷ったときは、一度トラックを作り直してみましょう。

同じプロジェクトをずっとやりすぎることはよくあり、特に何度もそのプロジェクトに行ったり来たりを繰り返すこともあるでしょう。

このような状況から一歩進むためには、一度楽曲にある要素を削ぎ落として、この曲にとって何がいいのかを明確にし、理解することです。

コツ4:マスターエフェクトを遠慮なく使う

遠慮なくマスター(Stereo Out)にエフェクトを使いましょう。

マスターにエフェクトを追加してオートメーションを書くと、とても面白い結果になることがあります。

コツ5:カバー版を作る

自分が好きな曲のリメイクを作ってみると、制作の特徴を理解するのにとても役立ちます。

あなたの制作スタイルに合った方法を強調し、実際に自分の楽曲で実践できます。

完コピをしてからオリジナル曲を作る方法については、こちらの記事でまとめています🔻

8人目:CLAPTONE

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの8人目は、謎に包まれたテックハウスのプロデューサー・CLAPTONEです。

コツ1:YouTubeから離れる

YouTubeチュートリアルを見過ぎないようにしましょう。楽しめなくなってしまいます。

自分で解決策を見つけて、自分の頭の中で聞こえた音を翻訳する”言語”を自分で見つけましょう。

こうすれば、自分独自の方法やスタイルを見つけることができます。

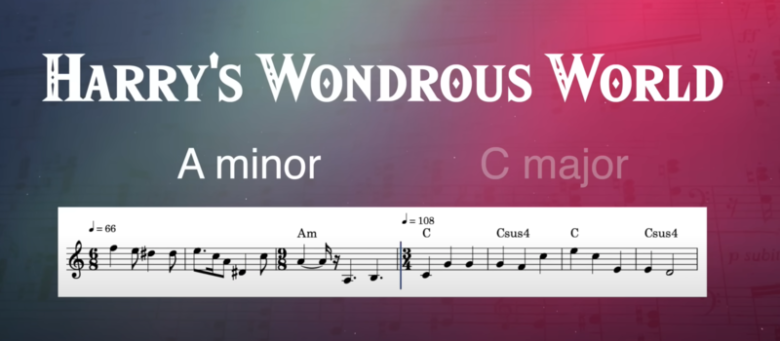

コツ2:アレンジがすべて

アレンジが完璧であるかどうかを確認しましょう。

楽曲構成だけで素晴らしい音楽を台無しにすることもある一方で、平凡な音楽のアイデアでも実際の楽曲にすることもできます。

コツ3:自分の心を信じよう

制作においては、直感に従い、制作に没頭しましょう。

たとえ結局そのトラックが完成できなかったとしても、音楽制作に何時間も何日も費やそうとすることが重要だと思います。

こうすればあなたにとって音楽を作ること自体が自分と向き合う「瞑想」のようなものになりますし、いい曲を作ることよりももっと価値のあることだと思えるようになります。

コツ4:フェーダーライディング

昔のエンジニアがやっていたように、フェーダーを駆使しましょう。

フェーダーを少しだけ上げたり下げたりしながら音量を調整し、他の人が気づかないレベルのほんの少しの変化であっても、音楽の流れや展開を作っていきましょう。

コツ5:ヒューマナイズを使う

自然なサウンドに聞こえるようにしましょう。

人間の生活のかたちや、気持ち・魂に近づくようにしましょう。

ただプリセットを使うだけのシンセサイザー音楽は、サイボーグのための音楽のようなものです。

これについて考えてみると、もうすでに僕らの間にはたくさんのサイボーグがいると言えるでしょう…

9人目:PARALLELLE

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの9人目は、オランダ出身の兄弟で結成されたデュオ・PARALLELLEです。

コツ1:自分のサンプルを作ろう

自分用のサンプルをレコーディングしましょう。

100%自分の手で作る必要はありませんが、レコーディングすると視覚的な情報が記憶に残るので、クリエイティブプロセスも促進されます。

手軽にはじめられるフィールドレコーディングについては、こちらの記事でまとめています🔻

コツ2:興味を持とう

面白いサウンドを見つけるには、よく聞き、興味を持ち、可能な限りレコーディングすることをためらわないことです。

手間はかかりますが、思いもよらないお宝を発見できることが多いです。

コツ3:整理整頓が大事

フォルダーをきちんと構成・整理しておきましょう。

例えば僕らは、サウンドを大カテゴリと小カテゴリに分けるなどしています。

もしレコーディングをしたのであれば、記憶が新しいうちに、その日のうちに整理しましょう。

僕らは、お気に入りのプラグインやエフェクト、ミックスツールのフォルダーも作っています。

こうすると制作がよりサクサク進められます。

コツ4:トランジェントシェイピング

Abletonをお持ちの方は、Abletonのサンプルエディターにあるトランジェントコントロールの機能を使い、よりクリアではっきりとした音を作りましょう。

(その他、DAWによってトランジェントシェイパープラグインが付属していることがあります)

コツ5:BPMに合わせよう

どのサンプルも、しっかりテンポに合わせましょう。

もちろんレコーディングしたそのままの状態がいい時もありますが、リズム系のサウンドに関しては、しっかり修正してタイミングをBPMに合わせた方がいいでしょう。

その方が音楽としても扱いやすい音になります。

10人目:Nu Aspect

コツを教えてくれる音楽プロデューサーの10人目は、カナダの音楽レーベル「Monstercat」に所属するアーティスト・NU ASPECTです。

コツ1:モジュレーションとオートメーションを活用する

オートメーションの使い方を学びましょう。

オートメーションを使ったり、クリエイティブに次から次への展開がつながっていると、非常に良く聞こえます。

僕ら人間は不完全さや段階的な変化を楽しむようにできていますが、逆に一定な音は”堅い”と感じてしまいます。

オートメーションやフィルターのカットオフなどのモジュレーション、ベロシティーやリバーブのDry/Wetなどから始めてみるといいでしょう。

コツ2:大きなビジョンで見ることを忘れない

より広い目で見て、小さいことにとらわれないようにしましょう。

キックとベースなど、特定のパートだけに何週間も費やすこともあると思いますが、リスナーの90%はそれを気にしないとわかるでしょう。

アレンジを全部一新することに時間を使う方が大切で、その方がトラックがうまくいっているかどうかもわかりやすいです。

コツ3:キックvsベース

もし四つ打ちの音楽を作っているなら、「ビッグなキック」か「ビッグなベース」のどちらかを選びましょう。

両方ともビッグにしてしまうのはあまり賢い選択とは言えず、低音域でお互いを邪魔しあってしまい、ボワボワと濁った音になりやすいです。

特に大きなスピーカー・サウンドシステムを使ったときに起こりやすい問題です!

コツ4:焦点を見つける

曲の各セクションにおいて、メインのサウンドを1つ選び、優先順位と焦点となるポイントを作りましょう。

1つ1つ異なるメロディーを演奏しているパートや競合しているリズムセクションを複数同時にメインにすることはしないようにしましょう。

サウンドデザインとして意図的にレイヤーをしている場合であればよいのですが、そうでない限りはメインの要素を補完するような要素を作った方がよいでしょう。

コツ5:自分独自のサンプルパックを作る

自分独自のサンプルパックを作りましょう。

ありきたりですが、とても役に立つコツです。

いいなと思ったサンプルやエフェクトがあれば、それらをサンプルパックとして保存しておきましょう。

劇的に制作が捗りますし、自分の頭の中にあるアイデアをすぐ実現しやすくなります。

以上が「10人のプロが実践する50個の作曲・ミックスのコツ」でした。

当サイトでは他にも「世界で活躍するプロが教える作曲とミックスのコツ」をご紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻

以上が「10人のプロが実践する50個の作曲・ミックスのコツ」でした。

当サイトでは他にも「世界で活躍するプロが教える作曲とミックスのコツ」をご紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻