今回は、エンジニア・音楽プロデューサーのDevvon Terrellが解説する「なめらかで明るいポップボーカルを作る方法」をまとめました。

この解説では、ジャスティン・ビーバーのヒット曲「Peaches」と同じようなボーカルにするためのテクニックをご紹介します。

音抜けが悪く埋もれてしまったボーカルを前に出す方法を知りたい方、必見です!

音抜けが悪い埋もれるボーカルを前に出す2つのポイント

音抜けが悪い埋もれるボーカルを前に出すには、2つのポイントがあります。

・マルチバンドコンプレッサーでコントロールする

・アップワードコンプレッションでコントロールする

マルチバンドコンプレッサーとは、周波数帯域ごとに出過ぎた音を抑えたり、少ない音を増やしたりすることができるツールのことです。

通常のコンプレッサーと異なるのは、音域ごとにどれぐらいコンプレッサーをかけるのかを調整できる点です。

より細かく音量をコントロールできるので、ボーカルミックスには欠かせません。

そしてアップワードコンプレッションとは、「小さく鳴っている音の音量を上げることにより、大きく鳴っている音との音量差を縮めるタイプのコンプレッション」のことです。

※逆のやり方として「ダウンワードコンプレッション」があり、こちらは「大きく鳴っている音の音量を下げることにより、小さく鳴っている音との音量差を縮めるタイプのコンプレッション」です。

今回の解説では、この2つのツールを使って上手にボーカルMIXする方法をご紹介します。

おすすめのコンプレッサープラグイン

今回のポイントであるマルチバンドコンプレッションとアップワードコンプレッションが使えるプラグインをご紹介します。

今回の解説ではWaves社「C4」と「MV2」を使いますが、もちろん他のプラグインでも構いません。

Waves社「C4」「MV2」

「C4」はWaves社でも人気のあるマルチバンドコンプレッサーで、「MV2」はアップワードコンプレッションとダウンワードコンプレッションが両方使える万能プラグインです。

いずれも単体で購入できますが、両方とも同社のバンドル「Gold」「Platinum」「Diamond」に同梱されていますので、こちらを購入した方が圧倒的にお得です。

(EQやリバーブ、ディレイなど、他のプラグインもたくさん同梱されています)

Gold→Platinum→Diamondの順で値段が安く、Goldが一番プラグイン数が少ないですが、初心者であればこれだけでも十分です。

Fabfilter社「Pro-MB」

マルチバンドコンプレッサーとして最も有名なプラグインの1つです。

とても見やすいデザインのため、初心者からプロまで幅広いレベルのDTMerに愛されています。

アップワードコンプレッションもできますので、これ1つで今回の解説内容をすべて実践することができます。

Pro-MBの使い方や実際の効果はこちらでご紹介しています↓

ボーカルMIXでマルチバンドコンプレッサーを使う方法

はじめに、1つ目のポイントであるマルチバンドコンプレッサーの使い方について解説します。

マルチバンドコンプレッサーを使わないとどうなる?

まずは、ボーカルに対してマルチバンドコンプレッサーを使っていない状態と、使った状態の音を比べてお聞きいただきます。

マルチバンドコンプレッサーを使っているAfterの方が、よりしっかり締まったような音で、存在感があり、聞き心地がよくなっています。

マルチバンドコンプレッサーを1つ使うだけで、これだけの違いを出すことができます。

それではここからは、具体的なマルチバンドコンプレッサーの使い方をご紹介します。

マルチバンドコンプで音域を分ける

マルチバンドコンプレッサーを使うときは、まずバンドの周波数帯域を決めます。

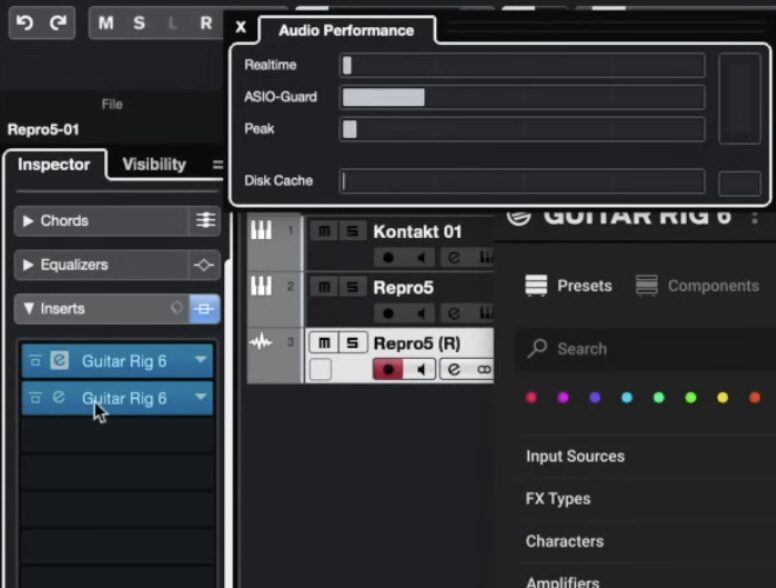

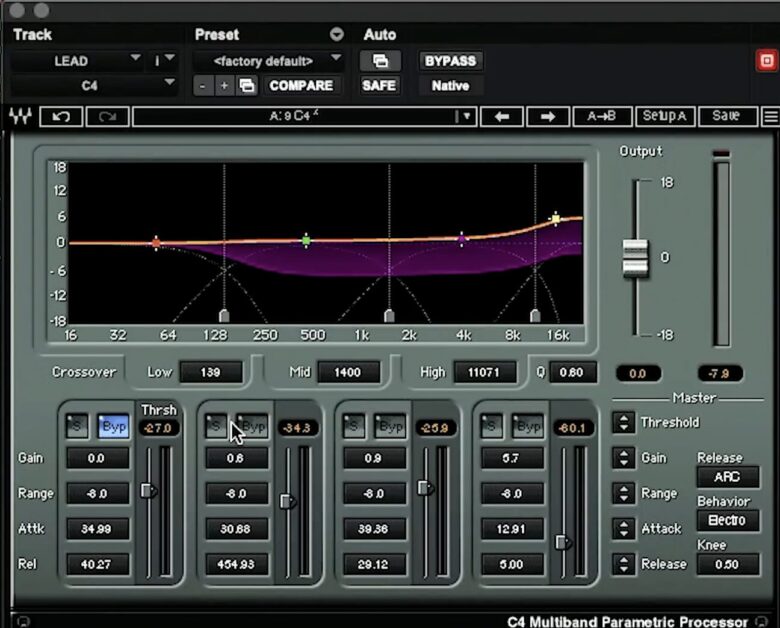

今回使っているWaves社「C4」は4つのバンドを使うことができるので、「Crossover」の欄でバンドの境目を決めます。

ここでは低音域を16~139Hz、中音域を140~1400Hz、高音域を1401~11061Hz、超高音域を11062Hz以上に設定しています。

今回のボーカルには139Hz以下の音は含まれていないので、低音域(Low)はバイパスにしています。

ボーカルの中音域をコントロールする方法

次は、各帯域ごとにアタックとリリースを設定します。

まずは、中音域のアタックを30ms(かなり速め)、リリースを454ms(遅め)に設定します。

リリースを遅くするとコンプレッサーがゆるやかにかかり終わるので、自然にコンプレッサーをかけることができます。

それでは、はじめに中音域をソロで聞いてみましょう。

スレッショルドをだんだん下げていきますので、スレッショルドを下げるとどのように音が変化していくのか、注目してみてください。

みなさんも、聞いているときに「あっ、今ここがちょうどよかったな」というポイントがあったと思います。

音が縮こまりすぎず、大きく鳴って暴れすぎず、モコモコしすぎず、存在感が消えすぎず、ちょうどよく聞こえるラインがあったでしょう。

マルチバンドコンプレッサーを使えば、このように音量をコントロールできるのです。

EQとコンプレッサーの違いとは?

基本的に、EQは決めた周波数帯域を決めた量だけ増やしたり減らしたりするツールです。

一方、コンプレッサーは「出過ぎたら抑える」「足りない分だけ増やす」という操作ができるツールです。

コンプレッサーの方が、より自由自在に、必要な分だけコントロールしやすいと言えるでしょう。

さらにマルチバンドコンプレッサーであれば周波数帯域ごとに調整することができるので、さらにコントロールしやすくなります。

ボーカルの高音域をコントロールする方法

次は、高音域(High)を設定します。

アタックは39msで中音域と変わりませんが、アタックは29msでかなり速めにしています。

これは、この音域には耳が痛くなるようなキツい高音域が含まれることが多いので、このキツい音をなるべくしっかり抑えるようにするためです。

(アタックを速くして、キツい音が出てきたらなるべく速く抑えるようにする)

それでは、ソロで聞いてみましょう。

うるさい高音域はしっかり抑えることができていますが、だからと言ってやりすぎには聞こえません。

特に2kHz付近は耳に聞こえやすい音域なので、抑えすぎないようにしながら、存在感をキープできる絶妙なラインを探します。

ボーカルの超高音域をコントロールする方法

次は、超高音域(Super High)を設定します。

11kHz以上の超高音域は、他の音域に比べてかなり強めのスレッショルドに設定しています。

さらに、Gainも上げて音量も上げています。

なぜこのような設定にするのかと言うと、コンプレッションをしてしっかり抑えた・固まった音の音量を上げれば、しっかりした超高音域の音を目立たせることができるからです。

ある時には音量が小さい・ある時には音量が出過ぎているような音のまま音量を上げても、音量はバラバラのままです。

しかし、一度コンプレッションして音量が常に整っている状態にし、そのまま音量を上げれば、「常に音量が整っている+音量がしっかり出ている超高音域」を常に聞かせることができます。

それでは、この超高音域をソロで聞いてみましょう。

バイパスON/OFFを切り替えますので、その違いに注目してみてください。

(とても音量が小さいのでご注意ください)

どちらも同じ音域が鳴っていますが、ONにしている時の方がしっかりと聞こえています。

息遣いやエアー感がしっかり聞こえるため、ボーカルの音抜けがよくなります。

アップワードコンプレッションを使う方法

次は、2つ目のポイントであるアップワードコンプレッションを使う方法を解説します。

今回は、Waves社「MV2」を使います。

このプラグインはアップワードコンプレッションとダウンワードコンプレッションの2種類を使うことができます。

左側の「LOW LEVEL」がアップワードコンプレッション用のパラメーターです。

右側の「HIGH LEVEL」はダウンワードコンプレッションのパラメーターですので、通常のコンプレッサープラグインのように、音量が出過ぎた音を抑えます。

LOW LEVELのパラメーターを上げるほど、小さい音がより持ち上がってくるようなサウンドになります。

それでは、MV2のON/OFFを切り替えながら聞いてみましょう。

MV2の方が、より重みや太さのあるしっかりしたボーカルに聞こえます。

さらに、細かいボーカルのニュアンスも聞き取りやすくなっています。

マルチバンドコンプレッサーで音量を整えた後、MV2でまだ小さくなっている音を持ち上げることで、音全体がよりはっきり前に出て聞こえるようになります。

音に重みが出るので、ボーカルの存在感が増し、常に前に出て聞こえるようになります。

他の楽器に埋もれて聞こえにくくなっている場合は、ぜひ実践してみてください。

音抜けが悪い埋もれるボーカルを前に出す方法まとめ

以上が「音抜けが悪い埋もれるボーカルを前に出す方法」でした。

埋もれるボーカルを前に出す方法

・マルチバンドコンプレッサーで各音域の音量をコントロールする

・中音域はアタック速め+リリース遅め

(自然に出過ぎた音を抑える)

・高音域はアタック速め+リリース速め

(キツい音をなるべくしっかり抑える)

・超高音域はスレッショルド強め+音量を上げる

(音量を平らにならしてから音量を上げて、常に存在感を出す)

・アップワードコンプレッションで小さい音を持ち上げる

(重さや太さのあるしっかりとした音にする)

当サイトでは他にもボーカルの音抜けがよくなる方法やコンプレッサーを使いこなす方法についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓