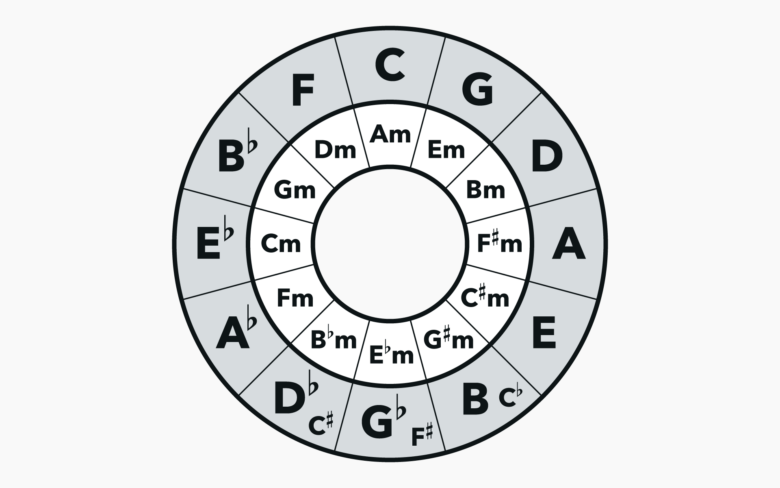

今回は、Pyramindのインストラクター・Ryan Reyが解説する「五度圏(サークルオブフィフス)を活用する5つの方法」をまとめました。

この記事では、その活用法の3つ目「近親調を確認する」をご紹介します。

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ

近親調とは?

近親調は「似ている調」を表します。

もう少し詳しく言うと、「違う調だけど共通の音が多い調」を指します。

たとえば…

CメジャーキーとAマイナーキー:平行調(♭と#の数が同じ)

CメジャーキーとCマイナーキー:同主調(ルート音が同じ)

近親調は転調するときによく使われます。

共通音が多いので、違和感なく転調することができるからです。

また、DJにおけるミックスでも、近親調同士の曲ならスムーズに楽曲をつなげたり、マッシュアップしやすくなります。

これが、近親調を覚えておくメリットです。

五度圏では近親調をかんたんにチェックできる

五度圏表を見ると、近親調が何なのかをすぐチェックすることができます。

見極めるポイントは非常にカンタンで、単純に場所が近いかどうかです。

隣同士ならbや#の数がそこまで変わらず、縦(対角線上)に並んでいれば平行調です。

逆に、円の反対側にあるキーほど響きが異なるキーになります。

たとえば、もし転調するなら...

CメジャーキーからGメジャーキー

違和感少なめ、相性◎

CメジャーキーからDマイナーキー

違和感やや少なめ、相性はまあまあ

CメジャーキーからG♭メジャーキー

違和感大アリ、相性が悪い

たとえば、もし曲を作っているときに「大サビで転調させたい!」と思ったら、この五度圏の出番です。

自分が作っている曲のキーと近いキー(近親調)を選べば、違和感なく転調できます。

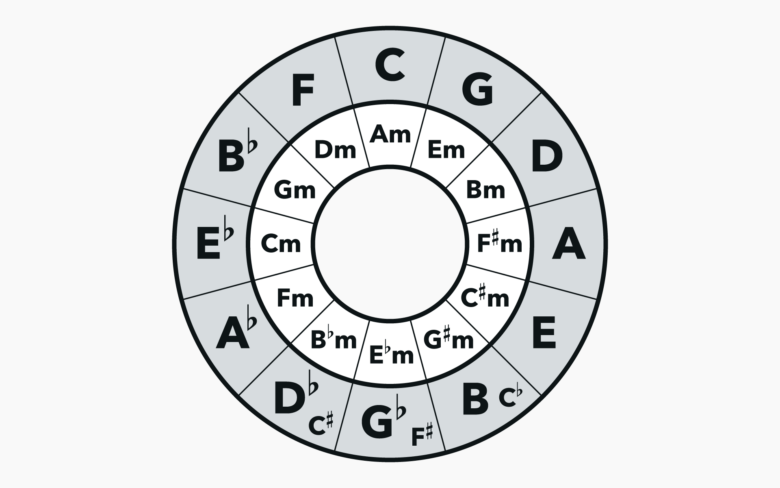

五度圏における近親調のまとめ

今回の内容をまとめると、このようになります。

近親調とは

違う調だけど共通の音が多い調

(転調で使いやすい)

五度圏における近親調

場所が近いと近親調

場所が遠いと響きがかけ離れるので相性が悪い

これだけでも五度圏表を理解するメリットがお分かりになったと思いますが、他にも音楽制作で役に立つ活用法があります!

このシリーズをまだご覧になってない方は、こちらからチェック🔻

「五度圏を活用する5つの方法」シリーズ