今回は、オーディオ機器をはじめとした電化製品でよく起こる「グランドループ」についてまとめました。

パソコンにスピーカーをつなげたら、「ブー」というノイズが出てしまう…

パソコンもスピーカーも故障していないのに、どうしてノイズが出てしまうの?

この記事ではこのような疑問にお答えし、具体的な解決策もご紹介します。

※初心者向けの噛み砕いた簡易的な説明となります

グランドループとは?

パソコンやスピーカーなどを使っていてよく起こるのが「グランドループ」の問題です。

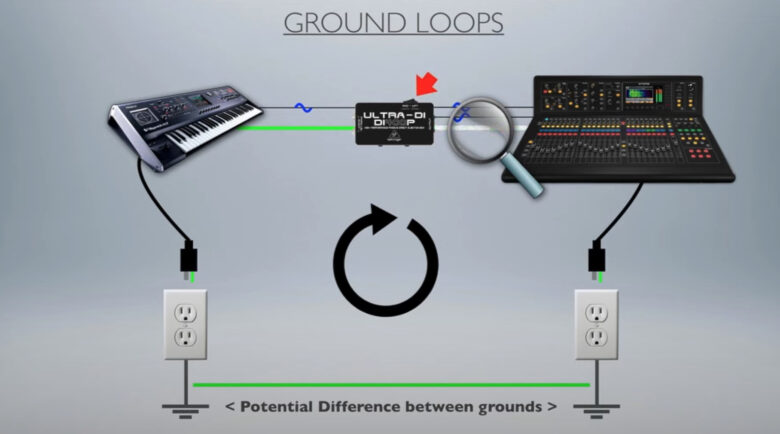

グランドループとは、グランドの配線がループが1つの円のようにループしてしまう状態のことです。

グランドループが発生すると「ブー」というノイズが出たり、最悪の場合は機械が故障してしまいます。

グランド(グラウンド、Ground)とは何か?

電気回路における「グランド」は、英語では「Ground」で「大地」を意味します。

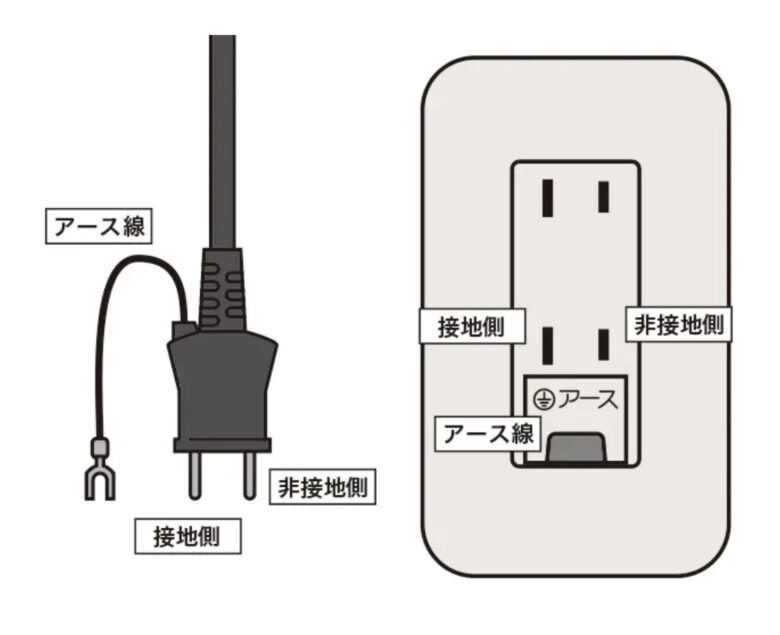

日本の場合は、コンセントにある穴のうち左側がほんの少し長くなっていますが、これがグランドにつながっている線です。

電気がコンセントの右の穴から流れ、最後は左の穴=グランドに戻り、最も低い電位(0ボルト)である地面に戻ることで安全に電化製品を使うことができます。

※似ている言葉に「アース線」がありますが、アース線は漏電による感電事故などを防止するために使います。電気はより抵抗の小さい流れやすい方に向かっていく性質があるので、アース線を使って人体ではなく大地=グラウンドに優先的に電気を流して安全を確保するために使います

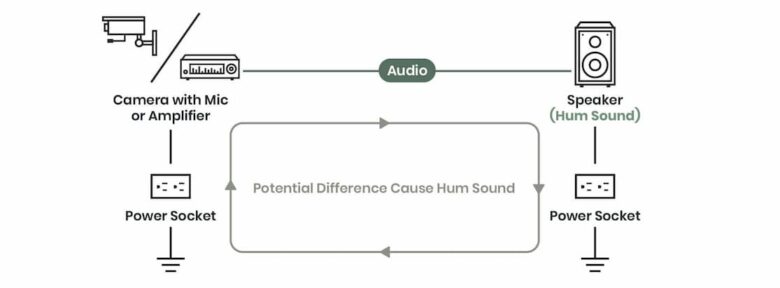

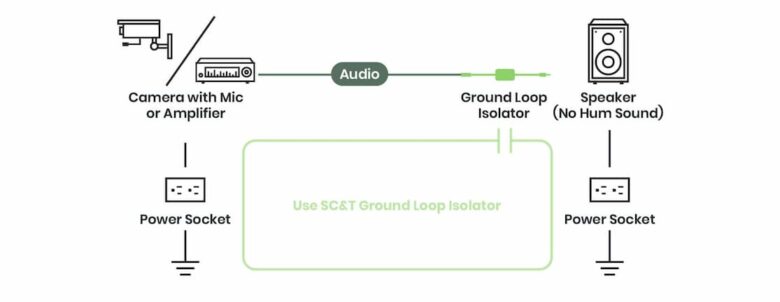

例えば上記画像のように、アンプとスピーカーを接続しているときの例を見てみましょう。

アンプは左下のコンセントから電気をもらい、その電気を使ってアンプが起動します。

アンプはスピーカーにつなぎ、スピーカーは左下のコンセントから電気をもらって動いています。

みなさんも同じ部屋にある複数のコンセントを使って、スピーカーやアンプを接続したりしているでしょう。

同じ家の同じ部屋(さらに言えば同じ壁)にあるコンセントを使っていれば、同じように電気が流れるように思えるのですが…実はそうではありません。

すべてのグラウンドが全く同じように電気が流れるのではなく、場所によってほんの少しだけ電位に差が出ることがあります。

※さらに、電化製品によっても電位に差があります

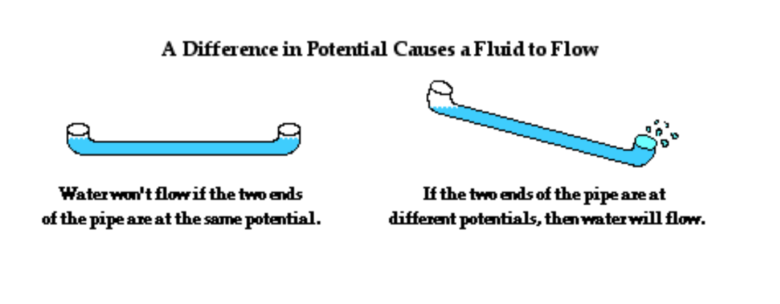

例えばパイプの中に水を入れて手で持ち上げたとき、両端の高さを揃えて水平にすれば水は流れませんが、片側に傾けると水は高い方から低い方へ勝手に流れてしまいます。

電位はこのたとえにおける「パイプの両端の高さ」のようなもので、電気を流すときの電圧の基準のことです(基本は0Vになるように設定されています)。

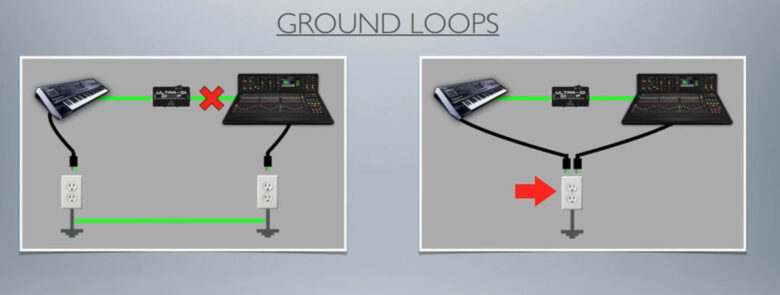

しかし2つの地点で電位が異なると、一方のグラウンドからもう一方のグラウンドへ電流が流れる道ができてしまい、これで1つのループができてしまいます。

こうすると、また新しくコイル一巻き分の回路ができてしまうのと同じ状態になるので、それが原因でノイズ電流が流れてしまい、スピーカーから「ブー」というノイズが出てしまうことがあります。

つまり、グランドループではスピーカーやケーブルなどの使っている電化製品そのものが故障しているからノイズが発生しているわけではない...ということもあります。

シンプルな配線でもグラウンドループは発生する

グラウンドループはどの電化製品を使っていても発生する現象で、パソコンとスピーカーを使って音楽制作(DTM)をやっていたり、ターンテーブルとアンプをつないで音楽を聞くなど、音楽に関わる機材だけに発生するわけではありません。

例えば会社でパソコン・プロジェクター・スピーカー・マイクを使ってプレゼンをしようとしたら、なぜか部屋全体に「ブー」というノイズが響き渡る…ということもあります。

他にも「YouTubeで配信をしていたらなぜかノイズが混じってしまう」ということもあります。

電化製品をたった2~3個しか使っていない状態でも、グラウンドループは発生します。

つまり、どこでも起こり得る現象です。

グラウンドループを解決する5つの方法

このようなグラウンドループを避けるときに最も大切なのは「ループを断ち切ること」と「ノイズを減らすこと」です。

ここからは、その具体的な方法をご紹介します。

グラウンドループを避ける方法1.グラウンドループアイソレーターを使う

1つ目は、グラウンドループアイソレーターを使う方法です。

グラウンドループアイソレーターというアイテムを間に挟むことによって、「オーディオ情報などのデータは送るが、電気的なつながりは断ち切る」という状態を作ります。

例えばアンプとスピーカーを使って音を聞くときは、アンプからどんな音楽を流すか(どんな電気信号を送るか)をスピーカーに伝える必要があります。

しかし、そのままでは電気的なつながりを持ってしまっているままなので、「どんな音楽を流すか」はスピーカーに送りますが、電気的には分離させる=絶縁するアイテムを挟みます。

グラウンドループアイソレーターにはトランスと呼ばれる部品が内蔵されており、このトランスのおかげで電磁誘導が行われるため「信号(情報)は次の機材に送るが、電気のつながりはここで断ち切る」という状態を実現することができます。

グラウンドループを防ぐアイテム

グラウンドループを防ぐアイテムはさまざまあります。

製品の質によって、どれぐらいノイズを軽減できるかが異なります。

グラウンドループアイソレーター

グラウンドリフター機能のついたアダプター

DIボックス

DIボックスには「絶縁トランス」が使われており、これによって接続した機器を”電気的に分離”することができます。

例えばエレキギターやエレキベースをオーディオインターフェースに直接つないでレコーディングしている場合などは、両者の間にDIボックスを挟むことでこの問題を解決できます。

おすすめのDIボックスはこちらでご紹介しています↓

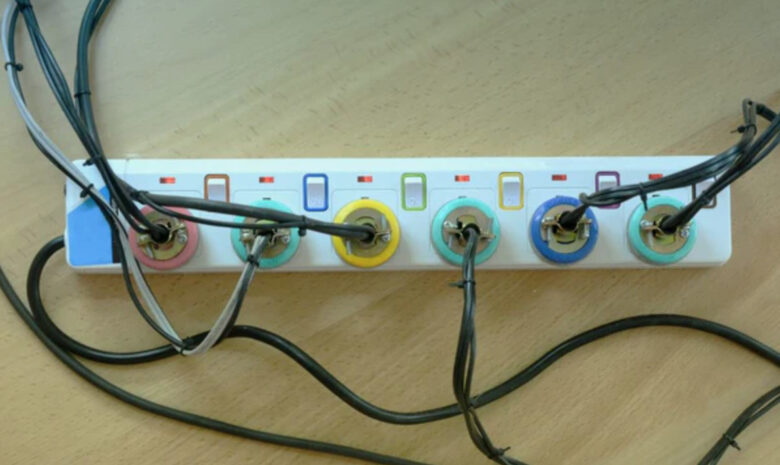

グラウンドループを避ける方法2.同じコンセント(電源タップ)を使う

2つ目は、同じコンセント(電源タップ)を使う方法です。

複数口ある電源タップを1つ用意して、できるだけその電源タップに電源ケーブルをまとめます。

もしくは、離れた別々のコンセントではなく(上記画像・左)すぐ近くに並んでいるコンセント(上記画像・右)を使います。

コンセントの場所によって電位が異なっていたり、使っている電源タップが原因でグラウンドループが発生している可能性があるためです。

もちろん、使う電化製品の場所によってはケーブルの長さが足りず物理的に接続が難しい場合もあるかもしれません。

しかし、可能な限り同じ電源タップを使うことでグラウンドループを防ぎやすくなりますので、ぜひお試しください。

※距離的に難しい場合は、前述のグラウンドループアイソレーター等を使うことをおすすめします

ただし消費電力の大きい電化製品をタコ足配線で使うと、コンセントの許容量を超えて火災の原因にもなりますので、ご注意ください。

グラウンドループを避ける方法3.質のいいケーブルを使う

3つ目は、質のいいケーブルを使う方法です。

グラウンドループでは「ループを断ち切ること」が最も重要であり、使っている電化製品が原因でノイズが発生しているわけではありません。

しかし質のいいケーブルを使えば、万が一ノイズが発生してしまってもノイズを軽減できることがあります。

例えば金メッキのコネクターが付いたしっかりとしたシールドを使うなどがおすすめです。

グラウンドループを避ける方法4.高品質の電源アダプター・電源タップを使う

4つ目は、高品質の電源アダプター・電源タップを使う方法です。

最近では安くて便利な電源アダプターや電源タップが販売されており、それらを使ってパソコンを充電しながら使ったりすることもあるでしょう。

しかし、安価な電源アダプターや電源タップを使うとグラウンドループが発生し、ノイズが発生してしまうことがあります。

ノートパソコンの場合は電源ケーブルを抜いてバッテリー駆動に切り替える

ノートパソコンなど充電できる内蔵バッテリーが使える場合は、電源アダプター(電源ケーブル)を抜き、バッテリーモードにして使用することもできます。

これでグラウンドループを解消できることがあります。

グラウンドループを避ける方法5.電源プラグの向きを正しく揃える

5つ目は、電源プラグの向きを正しく揃える方法です。

日本の場合は基本的に2つの差し込み口があり、左側のコンセントの穴だけ少し長くなっています。

どのコンセントにも「接地側(長い方)」と「非接地側(短い方)」があり、これにあわせて電化製品の電源プラグを差し込むのが正しい使い方です。

プラグによって目印はさまざまですが、多くの場合は接地側(長い方、グラウンド側)に以下のような目印が付いていることが多いです。

・三角の矢印

・「S」の文字

・「N」の文字(ニュートラル、0V)

向きが違ったままでも製品を使うことはできますが、正しい向きで接続するとノイズを軽減できることがあります。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもオーディオ機器に関する知識をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

What is a DI Box? The 8 Best DIs for Recording

How Do I Stop My Speakers From Buzzing / Humming?

Intro to electric potential | Electric potential and capacitance | Physics | Khan Academy