メジャースケールは1種類しかないのに、マイナースケールは色々な種類がある…これは何で?

どうやって使い分ければいいの?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

YouTubeで音楽理論解説動画をアップしているMusicTheoryAdvancedが解説した「マイナーハーモニー・マイナースケールについて」をまとめました。

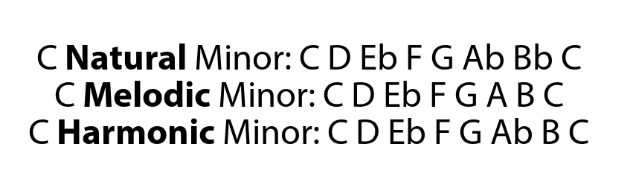

冒頭でも触れた通り、メジャースケールは1種類しかありませんが、マイナースケールには3種類あります。

・ナチュラルマイナースケール

・メロディックマイナースケール

・ハーモニックマイナースケール

メジャースケールには、このような特殊な名前がついたスケールはありません。

マイナーの場合、これらはどうして分けられているのでしょうか?

今回は、それぞれの特徴や使い方について解説していきます。

マイナースケールには3種類ある

まずは、3種類のマイナースケールの特徴を見てみましょう。

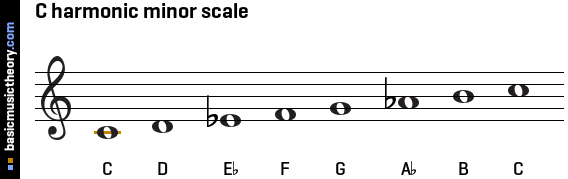

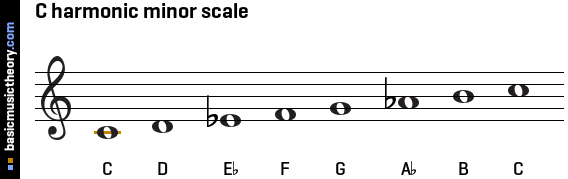

スケールの音使いは、このようになっています。

画像:動画より

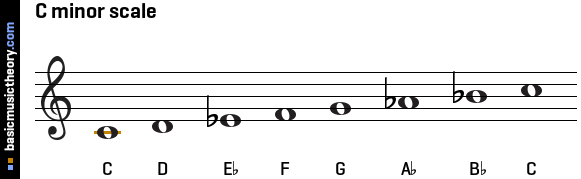

スケールを楽譜で表すと、このようになります。

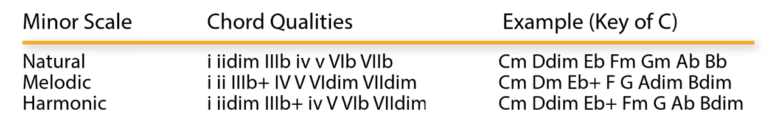

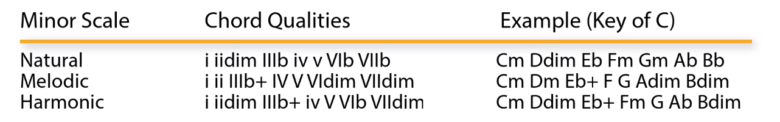

そしてそれぞれのダイトニックコードは、このようになります。

画像:動画より

それではここからは、マイナースケールにはどうして3種類も存在するのか、その理由を解説していきます。

マイナースケールの種類は「解決感」がキーポイント

まず、メジャースケールにおける「ドミナントモーション」について解説します。

ドミナントモーションとは、強い進行感・解決感を感じるコード進行のことです。

V - I

Cメジャースケールなら「G - C」

音楽用語で言うと、Vはドミナントで、Iはトニックです。

ドミナントからトニックに行くと、とてもすっきりと終わった感・解決感があるので、この進行はとても有名です。

Cメジャースケールなら、「G - C」という進行になります。

ナチュラルマイナースケールで「V- I」を演奏するとどうなる?

それでは次に、ナチュラルマイナースケールで「V - I」を弾いた場合を考えてみましょう。

Cナチュラルマイナースケールの場合

たとえば、Cナチュラルマイナースケールでこのドミナントモーションを弾いた場合。

そして、ドミナントモーションの時のコードはそれぞれこのようになります。

I:Cm(C Eb G)

V:Gm(G Bb D)

それでは、メジャースケールの時の「V - I」と、ナチュラルマイナースケールのときの「V - I」を弾き比べてみましょう。

最初がナチュラルマイナースケールの場合、次がメジャースケールの場合です。

ナチュラルマイナースケールの時よりも、メジャースケールの時の方が「強い解決感」「すっきり終わった感」があるのがお分かり頂けたでしょうか?

ナチュラルマイナースケールの欠点

ナチュラルマイナースケールは、ダイアトニックコードに強い解決感を出してくれるドミナントコードが存在しません。

スケール上で使う音が違うので、それに合わせてダイアトニックコードの役割も変わってしまうのです。

そのため、Vはマイナーコードになり、トニックであるIに行ってもそこまで解決感を得られなくなります。

これが理由で、ジャズではナチュラルマイナースケールはあまり用いられません。

(ジャズではよくII - V - Iというコード進行を使うため、ドミナントモーションの解決感が足りないのは致命的です)

メロディックマイナースケールとは?

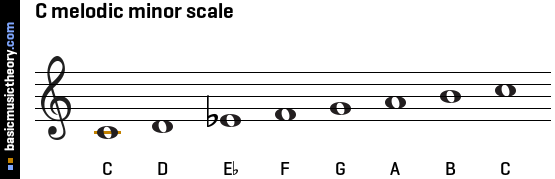

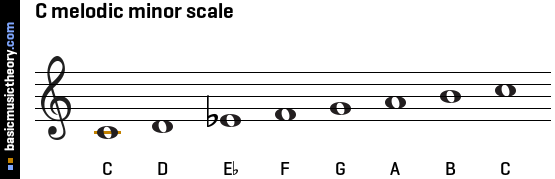

メロディックマイナースケールとは、メロディーを歌いやすく・流れを自然にすることを重視したスケールであり、またドミナントモーションに強い解決感を得られるようにしたスケールです。

つまり、ナチュラルマイナースケールとハーモニックマイナースケールにある問題点を解決できるスケールです。

画像:動画より

後述するハーモニックマイナースケールはVIとVIIの音の距離が増2度になるので、これらの音をつなげて弾いてしまうと音程が取りづらく、歌い難かったり、違和感のある流れになってしまいます。

しかし、メロディックマイナーであればVIとVIIの音の距離が長2度なので、自然な流れでメロディーを演奏することができます。

さらに、メロディックマイナースケールならドミナントコード「V」がメジャーコードになるので、ドミナントモーションのときに強い解決感を得ることができます。

例えばCメロディックマイナースケールなら、「V - I」は「G - Cm」となります。

ハーモニックマイナースケールとは?

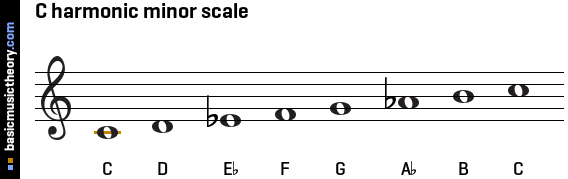

ハーモニックマイナースケールは、ハーモニーを自然に聞かせ、ドミナントモーションに解決感を得るためのマイナースケールです。

ナチュラルマイナースケールのうちVIIの音だけをナチュラル(フラットなし)にした形なので、VIIがIへのリーディングトーンとなるほか、ドミナントコードがメジャーコードになるのでドミナントモーションに強い解決感を得られます。

リーディングトーン:目的の音に向かうときに経過すると、強い解決感を得られる。Cメジャースケールなら、BがCのリーディングトーンになる。

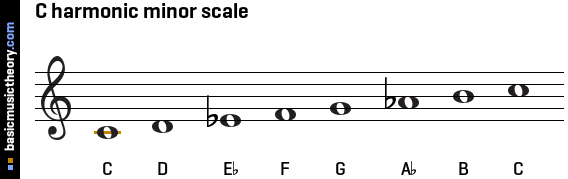

ハーモニックマイナースケールのダイアトニックコードはこちらです。

ハーモニックマイナースケールの欠点はVIとVIIの距離

メロディックマイナースケールの場合、VIとVIIの距離は「長2度」になります。

例えばCメロディックマイナースケールの場合はAとBの音になります。

対してハーモニックマイナースケールの場合は「増2度」です。

Cハーモニックマイナースケールの場合はAbとBの音になり、このAbとBを使ってメロディーを作った場合はその距離感に違和感が出てしまうのが難点です。

そのため、メロディーを演奏することを考えると、メロディックマイナースケールの方が自然に聞こえやすいでしょう。

ジャズのマイナースケールは「ハーモニックマイナー」が基本

ジャズにおいて、「マイナースケール」という時は基本的にハーモニックマイナースケール」を指します。

(少なくとも、コード進行を作る時はハーモニックマイナースケールをベースにします)

これは、ドミナントモーションで強い解決感を得られ、できるだけナチュラルマイナースケールに近いのがハーモニックマイナースケールだからです。

ジャズでは「II - V - I」のコード進行がよく使われるので、ドミナントモーションに強い解決感を得られるスケールは非常に使いやすいです。

とは言うものの、メロディックマイナースケールもジャズで使われます。

ジャズにおけるメロディックマイナースケールの活用方法

メロディックマイナースケールを使うと、ジャズでよく使われる「II - V - I」の進行を大いに活用できます。

ナチュラルマイナースケールやハーモニックマイナースケールの場合はIIが「IIdim」となりますが、メロディックマイナースケールなら「IIm」になりますので、より「II - V - I」を進行感あるものにできます。

ちなみにII - V - Iについては、こちらで解説しています↓

3つのマイナースケールの使い分け方

今回のマイナースケールについてまとめると、このようになります。

ナチュラルマイナースケール

通常のマイナースケール

ハーモニックマイナースケール

・Vをドミナントコードとしてしっかり機能させたい時に使える

(II - V - Iを使うときに、強い進行感を得られる)

・メロディックマイナースケールよりもナチュラルマイナースケールに近い

メロディックマイナースケール

・Vをドミナントコードとしてしっかり機能させたい時に使える

(II - V - Iを使うときに、強い進行感を得られる)

・メロディーにVIとVIIを使ったときも違和感がない

ご自身の作曲にぜひ活かしてみてください。

ちなみに、こちらの書籍では今回ご紹介したマイナースケールを使ったジャズピアノを学べます。

ジャズっぽいかっこいい曲をサラっと作れるようになる大きな助けになりますので、ぜひチェックしてみてください。

その他、スケールやジャズのコード進行に関する知識はこちらにまとめていますので、ぜひご覧ください↓