ミックス(MIX)の効率を上げたい!

もっと上手にミキシングができるようになりたいけど、どうすればいいの?

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanが教えるミキシングの効率をアップさせる21のコツをまとめました。

今回はPart3として、7~9個目のコツをご紹介します。

ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanによるミックスのコツシリーズ

どれも今から実践できる内容ですので、ぜひお試しください!

ミックスのコツ7:構成をきちんと考えよう

音楽制作のロードマップやゴールがない状態でミキシングを始めても、ただただミキシングに時間がかかってしまいます。

初心者にありがちなのが、ネットでいろいろなテクニックやコツを学んだものはいいものの、「いつ使うか?」がわからずにいることです。

つまり、ノウハウコレクターになってしまうだけで、どう活用するかを考えられていないのです。

ミキシングを始める前にロードマップ(ゴール)を整理し、自分が知っているノウハウをどうやって使えばそれが実現できるかを考えて、どんなサウンドになったら”完成”と言えるのかを考えてみましょう。

ミキシングによくある疲労は「決断疲れ」

心理学用語に「決断疲れ(決定疲れ)」というものがあります。

これは、選択をすることで身体的なエネルギーを消費する、というものです。

つまり、あらゆることにおいて選択・決断をすればするほど、疲れてしまうのです。

ミキシングにおいてもこれは同じで、ミキシングの過程でできるだけ選択・決断を少なくすることが重要です。

そのため、あらかじめロードマップやゴールをきちんと整理し、途中でムダに選択を迫られなくてもいいようにすることが大事なのです。

ここで使えるのが「ミキシングにおける”5つのドライバー”」です。

ざっくりまとめると、以下5つの手順でミキシングを進めようという指標です。

1.バランス

他の音とのボリュームバランスを整える。

2.直す

編集・チューニング・クリーニング・EQなどで、間違いや悪い音を直す。

3.充実させる

音の質をより高める。

この段階に来ると「ミックスしている」という感覚になる。

4.形作る

各楽器ごとの「場所づくり」の段階。

EQで各楽器ごとに周波数帯域を決め、「その楽器を置く場所」を決める。

5.深みを作る

パンやリバーブ、ディレイなどを使って、音を2Dから3Dにしていく段階。

左右・前後感を作る。

ぜひ活用してみてください。

ミックスのコツ8: モノ(Mono)でミックスを確認しよう

モノでミックスを確認すると、より多くの音楽環境に対応し、さらにタイトなサウンドに仕上げる助けになります。

世の中にあるスピーカーは、モノで鳴らされています。

1つ1つのスピーカーがモノなので、ステレオで鳴らしたい場合は2つスピーカーが必要です。

スマホのスピーカーも、レストランに置いてあるスピーカーも、1つ1つがモノ。

そのため、モノできちんとミックスを確認しないと、位相問題やマスキングの問題に気づかず、そのまま世の中に出してしまうことになるのです。

しかし、特に初心者の方にとっては、この位相問題やマスキング問題に対応する手順がとても面倒で、さらに時間がかかってしまうでしょう…

ステレオとモノラル、どれぐらいの比率でチェックすればいい?

ミキシングの工程のうち、80%をモノで聞きながらやってみるのがおすすめです。

ミキシングでは、左右・前後感を作る工程は一番最後になります。

先ほどの「5つのドライバー」で言うと、最後「5.」の工程です。

この最後の工程だけをステレオで行い、ボリューム調整やEQの調整など、それ以前の工程はモノでやってみましょう。

最初からモノでやれば、早い段階で位相問題などのトラブルに気づけます。

モノで聞いたときによく聞こえる曲は、ステレオで聞いてもよく聞こえます。

ミックスのコツ9:ゲインステージをチェックしよう

昔は、レコーディングは莫大な費用をかけて、多くのアナログ機材で行われていました。

このアナログ機材によってノイズが発生してしまうため、ある特定の音量レベル…「0dBVU」で録音されていました。

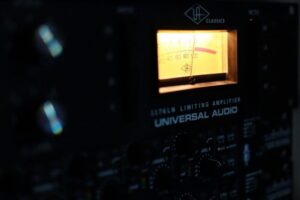

VUメーターにおける「0dBVU」という数値の意味

この0dBVUという数値は、どんなアナログ機材でもベストな状態で録音できるレベルを指しています。

現在はデジタルが主流ですが、このデジタル機材も、昔のアナログ機材をベースに作られています。

つまり、デジタルにおける一番ベストな数値…スイートスポットもまた、アナログと同じ0dBVUなのです。

0dBVUは、どうやって測るの?

曲が0dBVUになるようにすることができれば、EQやコンプレッサーで処理したとき、音がよりよくなります。

ここで問題なのが「0dBVUはどうやって測るのか?」です。

みなさんが使っているDAWのフェーダーの単位は「dB」ですから、別の単位です。

ここではdBVUはわかりません。

そのため、使っているVUメーター(プラグイン版も含む)の説明書の記載をチェックするか、ゲインプラグインを使って確認する必要があります。

ゲインプラグインは、DAW付属のものでOKです。

dBVUを測りたいトラックに対し、ゲインプラグイン→VUメーターの順に挿します。

これでだいたい0dBVUぐらいになるようゲインを調整したら、そのあとはいつも通り、コンプやEQなどを使いましょう。

こうすると、その音の良さを最大限に引き出した音作りができるようになります。

初心者にもわかりやすいゲインステージングのやり方

こちらの記事では初心者にもわかりやすいゲインステージングのやり方をご紹介していますので、ぜひお試しください↓

おすすめのVUメータープラグイン

VUメータープラグインはさまざまありますが、DTMerにはおなじみの「Waves Gold」「Waves Platinum」「Waves Diamond」に同梱されている「VU Meter」がおすすめです↓

以上でPart3は終了です。

Part4はコチラ↓

ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanによるミックスのコツシリーズ