「クラーベ」「クラベス」って何?

なんでクラーベのリズムはそんなに大事なの?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

12toneが解説する「世界で最も人気のリズム」をまとめました。

この記事ではPart2として、このうち「いろいろなクラーベのパターン」について解説されている部分をご紹介します。

動画のタイトル通り、クラーベのリズムは、今やいろいろな音楽に使われているリズムです。

これを知っておくとDTM・作曲に非常に役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

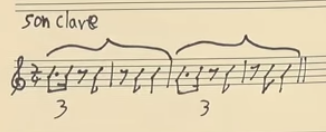

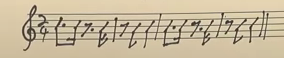

ソン・クラーベ(son clave)

クラーベで最も一般的なリズムは、「ソン・クラーベ(son clave)」です。

ソン・キューバ(Son Cubano)スタイルの音楽で使われます。

これは2小節で1つのパターンで、最初の小節は音が3つ、次の小節では音が2つ入っています。

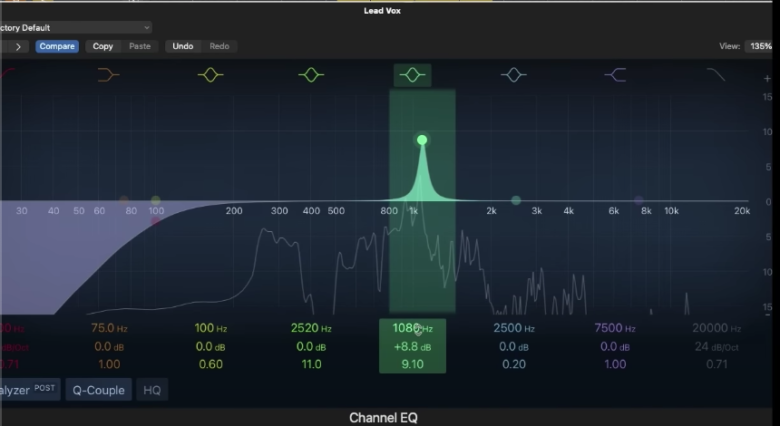

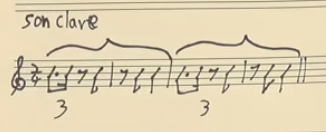

画像:動画より

2小節目には、ダウンビートに音が入っていません。

1小節目最後の音が、2小節目の1拍目まで音が差し掛かるようになっているので、2小節目の頭は少しあいまいになっています。

画像:動画より

しかしこれが、「このパターンは2小節でひとまとまり」ということを聞き手に認知させるのに役立っているのです。

トリッキーな2小節構成

画像:動画より

構造を見ると、最初の3つの音は、等間隔で鳴っていることがわかります。

音と音の間に16分休符2つ分のスキマがあります。

そのため、1小節目だけを聞くと「すごく早いテンポで4分音符を等間隔に刻んでいるのかな?」と思わせています。

しかし2小節目に入ると、そうでないことがわかり、ここで初めて「これは2小節で1つのパターンなんだ」とわかるのです。

このような構造のため、テンポ感が速まったり遅くなったりするように感じ、スムーズな印象のある4つ打ちよりも、より「ぐらぐらした感じ」に聞こえます。

シンコペーションとは?

このように、その小節間で予想できないような位置に音をズラすパターンを「シンコペーション」といいいます。

これを使うと、踊り手が聞いた時により楽しくダンスできるようになったり、この強調する場所が違うパターンを使って、より複雑な構成を作ることができます。

ルンバ・クラーベ、ボサノヴァ・クラーベ

ソン・クラーベ以外によく使われるのが、ルンバ・クラーベとノサノヴァ・クラーベです。

これら2つは、先ほどのソン・クラーベに比べて複雑なパターンです。

ルンバ・クラーベはソン・クラーベよりも歴史が古いと言われることもありますが、前述の通り、この音楽に関する記録があまり残っていないので、定かではありません。

画像:動画より

先ほどのソン・クラーベは音が5つ使われており、そのうち3つは8分音符、最後の1音が4分音符、残りの1つが16分音符です。

3つある8分音符のうち、後ろの2つは裏拍に入っているので、これがシンコペーション感を強く生み出しています。

ルンバ・クラーベ

ルンバ・クラーベでは、ソン・クラーベのうち、3つ目の音が少し移動しています。

画像:動画より

3つ目の音が8分音符裏拍に入っていたのが、16分音符裏拍になっています。

つまり、ソン・クラーベのときよりも16分音符分遅いパターンです。

ボサノヴァ・クラーベ

ボサノヴァ・クラーベは、ソン・クラーベの5つ目の音が移動しています。

こちらは、ソン・クラーベのときよりも16分音符分遅くなっています。

![]()

画像:動画より

これは数学的には「maximally even」と呼ばれ、小節をまたぐとき、最大限音と音との間に均等なスペースが置けるパターンです。

つまり、2小節間の間、音の間隔が常に同じ(16分音符2個分)ということです。

クラーベの応用パターン

ここまで3つのクラーベパターンをご紹介しましたが、実はさらに「応用パターン」があります。

この中には、現在の世界的ヒット曲でも数多く使われるパターンもあります。

この「応用パターン」については、Part3で解説していますので、ぜひご覧ください。