洋楽でよく使われているコード進行が知りたい!

洋楽っぽい曲が作れない…

このようなお悩みにお答えする内容です。

オンラインでピアノレッスンを開講しているPianoPigが解説する「”4コード"を学ぼう」をまとめました。

この「4コード」を覚えるだけで、何百もの楽曲が弾けるようになります!

それだけたくさんの楽曲で使われているコード進行ですので、ぜひこの機会にマスターしてみてください。

4コードとは?

4コードとは、この4つのコードで構成されるコード進行のことです。

I - V - vi - IV

Cメジャーキーなら、こうなります。

C - G - Am - F

とてもシンプルです。

4コード(I-V-vi-IV)を使っているヒット曲の例

キーやリズムパターンはそれぞれ異なりますが、同じ4コード(I-V-vi-IV)を使っているヒット曲は非常にたくさんあります。

バリエーションの変え方

それでは、ここからはこの4コードを使って、バリエーションを増やす方法をご紹介します。

今回ご紹介するのは、こちらの4つです。

- 転回形を使う

- ルート音(ベース音)を変える

- リズムを変える

- オリジナルのリズムを作る

転回形を使う

4コードは、転回形を使うとさらにバリエーション豊かになります。

たとえばCメジャーコードは「C E G」という並びですが、このような順番で鳴らすと、また違った響きになります。

E G C(第一転回形)

G C E(第二転回形)

ルート音(ベース音)を変える

また、ルート音を変えても違った響きにさせることができます。

たとえばCメジャーコードの場合。

通常のルート音はCですが、これをEやGにしてみましょう。

ピアノだと、左手でルート音(EやG)を弾き、右手でC・E・Gを弾くイメージです。

これだけでも、また違った響きにさせることができます。

リズムを変える

ここからは、コードを鳴らす楽器のリズムを変えてバリエーションを増やす方法をご紹介します。

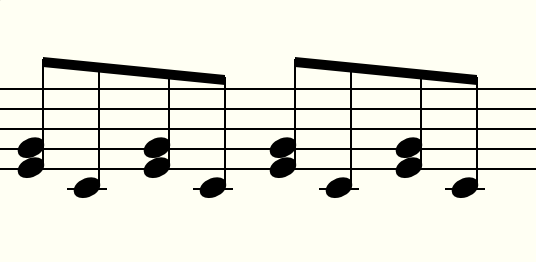

「スプリットコード」を使う

「スプリットコード」とは、文字通りコードをスプリット(分割)する方法です。

たとえばCメジャーコードの場合。

コードの構成音はC・E・Gですが、これを一気に鳴らすのではなく、このように鳴らしてみます。

※EとG→C→EとG→C

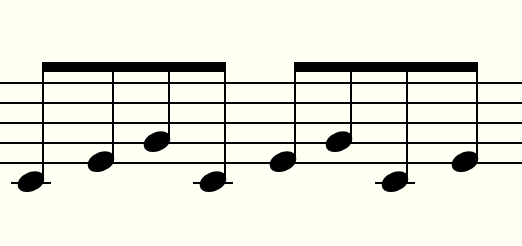

アルペジオを使う

「スプリットコード」は「分割」でしたが、コード音をすべてバラバラにする「アルペジオ」も使えます。

オリジナルのリズムを作る

今回はスプリットコードとアルペジオをご紹介しましたが、他にもさまざまなパターンを作ることができます。

自分が思いついたステキなリズムを作ってみましょう。

まとめ

今回は、4コードの定義から使い方までたっぷりご紹介しました。

このコード進行を覚えたら、あとは好きなキーに変えてメロディーをつけるだけで曲ができちゃいます。

非常に便利なコード進行ですので、ぜひおためしください!

当サイトでは他にもコード進行についての解説をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓