Studio One Ver.5.5から「Target Loudness」の機能が追加されました。

今回はこのTarget Loudnessについて、PreSonus公式が解説する機能の詳細や活用方法についてまとめていきます。

ラウドネス(音圧)やマスタリングの方法についてお悩みの方は、ぜひご活用ください。

基礎知識:LUFSとは?

LUFS(Loudness Unit Full Scale)は、人間の耳で感じとる曲の大きさを表す数字です。

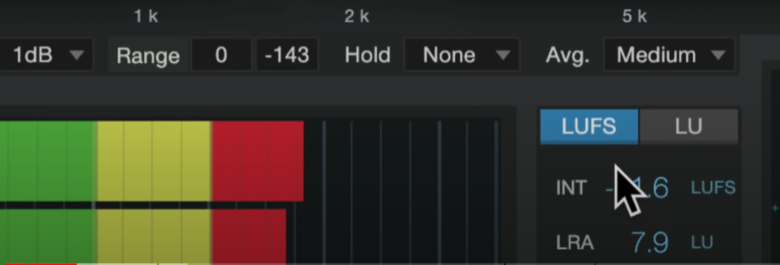

試しに、Studio One内で曲を聞いてみましょう。

メーターが動き、LUFSの数値が出てきました。

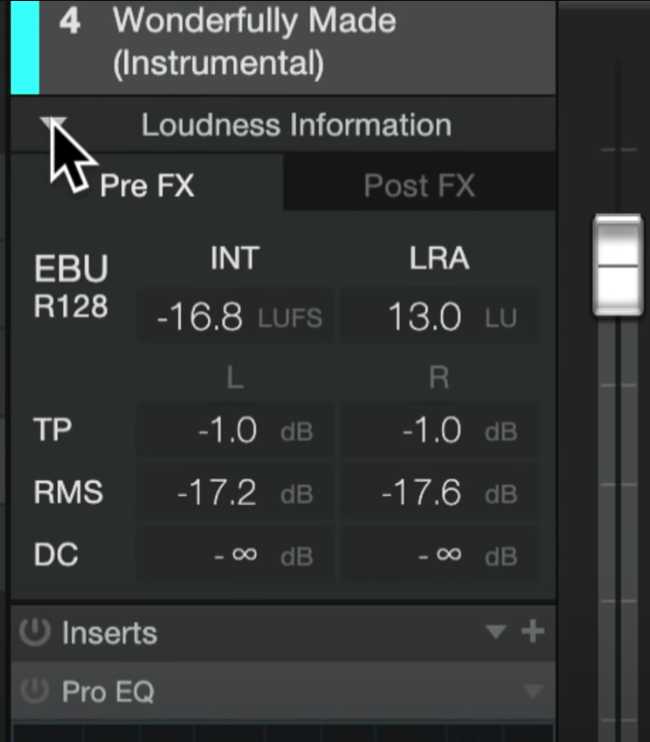

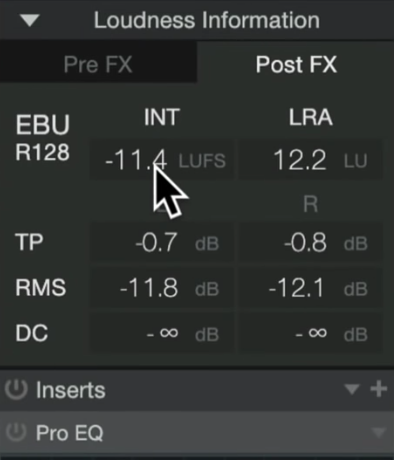

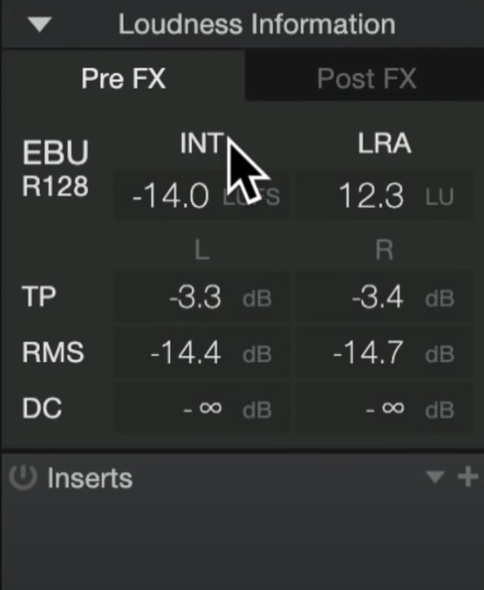

Loudness Informationの欄をクリックすると、ラウドネスに関する詳細が出てきます。

Pre FXは「エフェクトをかける前の情報」、Post FXは「エフェクトをかけた後の情報」です。

マスタリングのために何かのエフェクトをかけている場合は、このPre FXとPost FXでそれぞれ違いを比較することができます。

例えば今は「Pro EQ」をマスターエフェクトに使っているので、これをONにしたときとバイパスにしたときの違いを確認することができます。

音圧戦争はなぜ始まった?

そもそも、なぜ僕らはLUFSについて理解をすることが大切なのでしょうか?

これは、音楽がアナログからデジタルへ移行したとき(レコードからCDへ移った時期)、音楽をもっとラウドに聞かせられるようになったからです。

レコードの時代はレコード針やレコード盤を使っていたため、大きな音で音楽を聞くということや、自分の思い通りの位置まで正確に巻き戻すということが難しい時代でした。

しかしデジタルの時代へ移行したことで、音はいくらでも大きくできますし、好きな位置から再生することもできるようになりました。

そして、ブリックウォールリミッター(Brick Wall Limiter)も開発され、以前よりもパンチがあってラウドなサウンドを作ることも可能になりました。

しかし、そんな時代を経て我々も「確かに、人間の耳には大きなサウンド=いいサウンドのように聞こえる。しかし、ラウドに聞こえればいいということでもない」ということに気づき始めます。

例えばダイナミクスレンジを狭めてラウドにマスタリングされた曲と、ダイナミクスレンジは大きいけど楽曲全体は静かに聞こえる2つの曲があったとき、マスタリング時点では確かにラウドネスに差はあるので、前者の方が大きく聞こえます。

※ダイナミクスレンジ=音量が一番静かな部分と、一番大きな部分の差

しかし、再生するときに音量を同じぐらいまで調整さえすれば、後者の方がダイナミクスレンジが大きいので、より迫力があるように聞こえます。

ダイナミクスレンジを狭めると、音量が一番静かな部分と一番大きな部分の差が縮まるので、常に音量がしっかり出ているような、全体平均が大きく聞こえます。

一方、ダイナミクスレンジが大きい方が、音量が静かな部分とラウドな部分の差が大きいので、音が大きく出たときのインパクトが強く、迫力が出ます。

ダイナミクスレンジについて理解する重要性

僕がマスタリングやミキシングについて何も理解していなかった頃に作った曲があったのですが、車で高速道路を走りながらその曲を聞いたとき、周りがうるさく、曲中の静かな部分がノイズでかき消されてしまったことがありました。

プレイヤーのボリュームを最大に設定しても、全然聞こえなかったのです。

これはその曲のダイナミクスレンジが広かったため、曲中のラウドに聞こえる部分しか聞こえず、静かな部分は全く聞こえなくなってしまったのが原因です。

上手にマスタリングができれば、音の質感や迫力に悪い影響を与えることなく、静かなパートをしっかり聞かせられるようにもなります。

ストリーミング時代の変化

このように「自分の曲が他の曲よりも小さく聞こえる」ということが多発したため、今ではストリーミングサービスでラウドネスに関する制限を設けるようになりました。

例えばSpotifyでシャッフル再生をしていて、次の曲が前に聞いていた曲よりも強烈に音量が大きかったりすると、耳が痛くて大変ですよね。

そのため、すべての曲を一定の音量で聞くことができるように、LUFSで指定して制限を設けているのです。

そのLUFS基準よりも大きくマスタリングされた曲をアップロードしても、ストリーミングサービス側で自動的にLUFSを基準値まで下げられます。

ラウドネスのためにクオリティを犠牲にする必要がなくなった

曲をラウドに聞かせようとして無理やりマスタリングすると、当然ながら音のクオリティは下がってしまいます。

しかし、今のようにストリーミングサービスの持代になると、結局ラウドネス(LUFS)は一定音量に自動で変更されてしまうので、「大きく聞かせるために無理やりマスタリングしたのに、ラウドネスが下げられただけで、音のクオリティは悪いままで配信されて損した」ということが起こるようになります。

Studio OneでTarget Loudnessをチェック

Studio Oneではこの時代にもしっかり対応し、ラウドネスに関する情報を得られるようにしています。

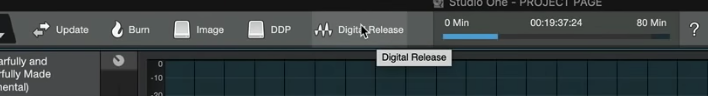

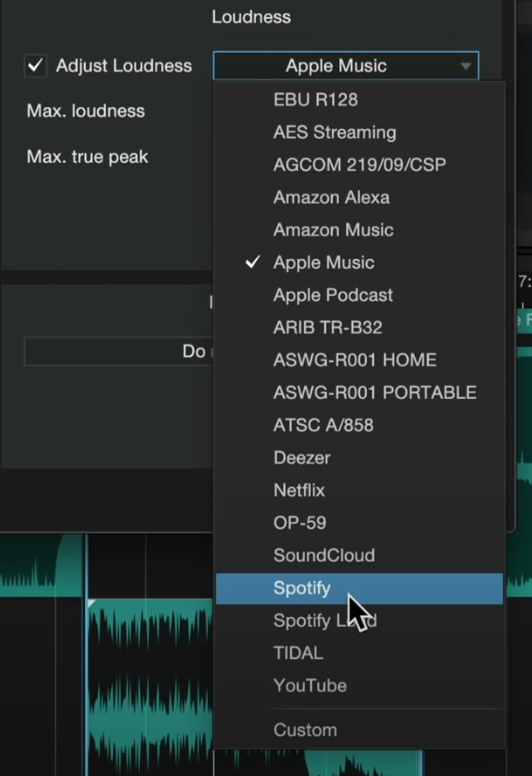

画面上部にある「Digital Release」の欄をクリックしてみましょう。

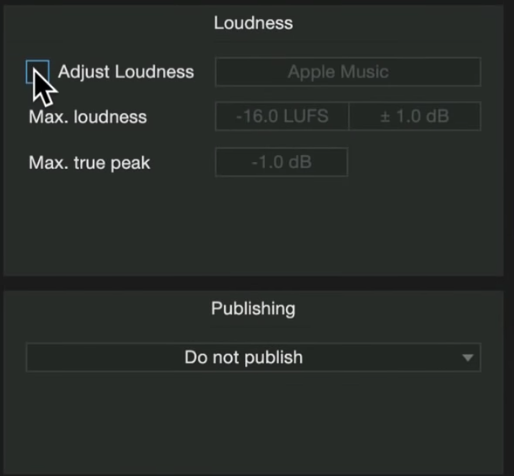

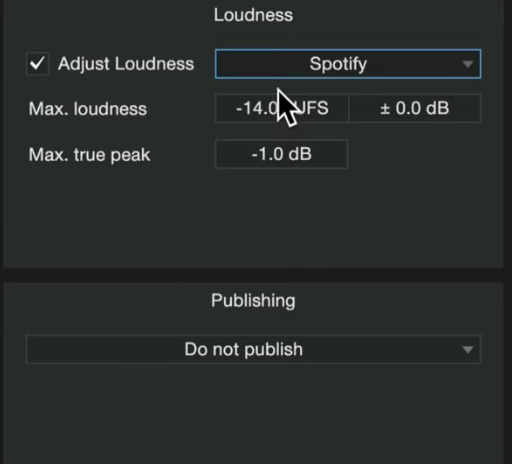

例えばSpotifyを選ぶと、-14LUFSでマスタリングすれば良いことがわかります。

Apple Musicなら-16LUFSです。

このように「Target Loudness」を確認することで、最低限必要なLUFSを知ることができ、適切にマスタリングすることができます。

Target Loudnessとは?

Target Loudnessとは、「これ以上のラウドネスでマスタリングすると、アップロード後に強制的にこのラウドネス値まで下げられるよ」という基準を表す数字です。

例えば、Studio One内で自分の曲のLUFSを確認し、-11.4LUFSだった場合。

SpotifyのTarget Loudnessは「-14LUFS」ですから、今のままだと基準よりも大きくマスタリングしていることになります。

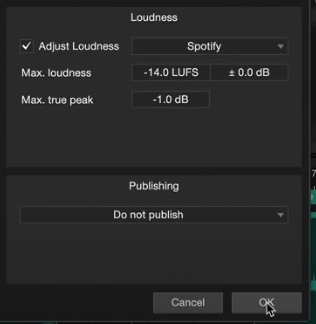

しかし、Studio OneのDigital Releaseの機能を使えば、ワンクリックでSpotify用にラウドネスを調整することができます。

※Spotifyを選択し、右下のOKボタンを押して、曲をエクスポート

エクスポートしたファイルを確認すると、先ほどは-11.4LUFSでしたが、今回は-14.0LUFSぴったりになっていることがわかります。

Target Loudnessよりも小さいLUFSにしたらどうなるのか?

それでは、Studio One内でTarget Loudnessよりも小さいLUFSにし、その状態でこの機能を使うとどうなるでしょうか?

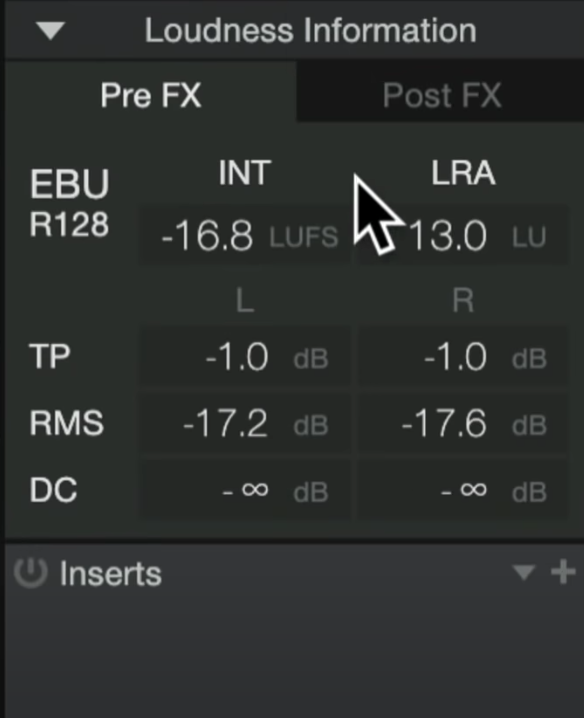

-16.8LUFSの状態で、Spotify(-14LUFS)に設定してエクスポートしてみましょう。

なんと、-16.8LUFSのままでエクスポートされています。

これはなぜなのでしょうか?

ダイナミクスレンジを壊さないため

先ほどの画面をもう一度見てみましょう。

TP(トゥルーピーク、その瞬間瞬間の最大値)の欄があり、曲中で一番大きい音量は-1.0dBだということわかります。

RMSはLUFSと似ているのですが、RMSはある一定期間における音量の平均値です。

今回はRMSが-17.2dBになっているので、(RMSは平均値ではありますが)この楽曲のダイナミクスレンジは-16.0dB程度だということになります。

ではもしこの状態で「-14LUFSまで-2.8LUFS足りないから、あと-2.8LUFS分だけ音量を上げよう!」とした場合、どうなるでしょうか?

今すでにTPが-1.0まで到達しているので、ラウドネスを-2.8上げてしまうと、おそらくTPが-1.0dBを超えてしまう…つまり、クリッピング(音割れ)してしまうことになります。

そのため-14LUFSまでラウドネスを上げるためには、リミッターを使ってできるだけクリッピングせずにピークを抑えながら、全体を上げていくしかありません。

本当ならやりたくないことかもしれませんが、マスタリングエンジニアとしてこのような決断をしなければいけないこともありますし、その中でも上手にマスタリングしていくのがマスタリングエンジニアの仕事です。

Target Loudnessよりも大きい・小さいときはどうする?

僕(Joe Glider)であれば、Target Loudnessよりも大きくマスタリングしてしまったら、少し迫力はなくなってしまうかもしれませんが平均音量を下げれば良いですし、もし小さくマスタリングしてしまっていたら、そのままにしておきます。

大きくマスタリングしたい場合は、最低でもTarget Loudnessに対して1dBオーバー程度に留めることをおすすめします。

Studio Oneの「Target Loudness機能」の使い方まとめ

以上がStudio Oneの「Target Loudness機能」の使い方の解説でした。

さまざまなストリーミングサービスが利用されていく世の中で、このようなマスタリングに関する機能や知識を深めることは以上に重要です。

当サイトでは他にもマスタリングに関する重要な知識について解説していますので、ぜひこちらもご覧ください↓