ゲーム音楽を作りたいので、ポケモンシリーズで使われてる作曲法を知りたい!

ポケモンっぽい曲を作るにはどうしたらいい?

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

数々のサンプルやプラグインを販売するSpliceが解説する「ポケモンシリーズでよく使われる作曲法・コード進行」をまとめました。

ゲーム音楽界でもトップの人気を誇るこのシリーズに使われている作曲術とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

このコツを つかって キミも さっきょく マスターに なろう!

はじめに

最近のポケモンシリーズでは多くの作曲家たちが楽曲を手がけていますが、増田順一氏は第1作目の「レッド・ブルー」から担当している人物です。

ルビー・サファイアでは元気なホーン(Horns)サウンドが使われたり、サン・ムーンではウクレレをかき鳴らすサウンドなど、各シリーズはそれぞれ独自のサウンドを持っています。

そんな「ポケモンミュージック」を、この記事ではコード進行の視点から解説していきます。

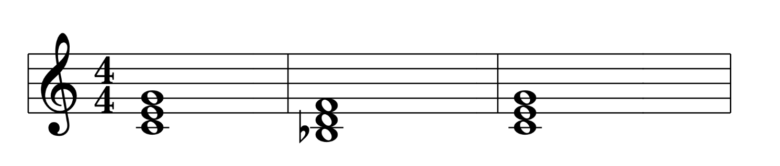

よく使われるコード進行「I - bVII - I」

ポケモンの音楽では、「I - bVII - I」のコード進行がよく使われています。

出典:元記事より

メジャーキーの場合、マイナーセブンスコード(CメジャーキーならBb)ではなく、メジャーセブンスコード(例:CメジャーキーならBナチュラル)が使われると思うでしょう。

そのため、bVIIコードのようなマイナーセブンスが使われていると、その「驚き」でリスナーの耳を引きつけることができるのです。

一方で、フラットのあるスケールディグリー(音度記号)は、メジャーキーを使ったときよりもより暗い印象があります。

「アドベンチャー」なサウンドにする要素

トライアドの特性には、不協和音や不吉な音に聞こえないようにするはたらきがあります。

感情的には、ちょっと危険で冒険的な印象も与えながらも、全体的には誇らしげで楽観的な印象になります。

つまり、「冒険」の感情を与えるには完璧だと言えます。

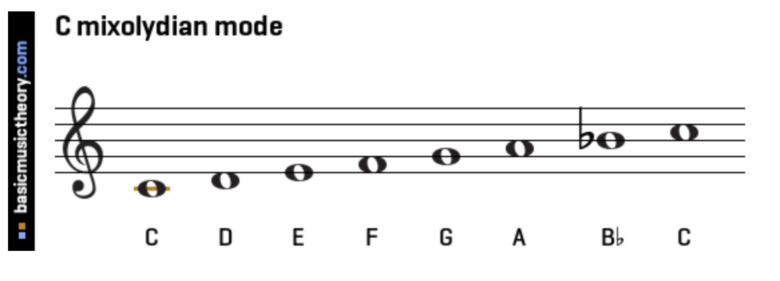

ミクソリディアンモードを使った曲

フラットセブン付きのメジャースケールは、「ミクソリディアンモード」とも呼ばれます。

出典:basic music theory.com

ポケモンのサウンドトラックを聞いてみると、このモードを使った曲が非常に多いことがお分かりになるはずです。

ここからは実際の曲を聞きながら解説していきます。

「タイトル画面」の例

この「タイトル画面」は、ポケモンシリーズ全体で見ても最も人気のある楽曲の1つでしょう。

シリーズごとに曲は変わりますが、主メロディーやコード進行「I - bVII - I」をベースに作られている点は共通しています。

出典:元記事より

こちらは「レッド・ブルーバージョン」のタイトル画面の曲を譜面化したものです(0:19~の部分)。

この譜面では簡略化していますが、簡略化していないものはこちらのzipよりダウンロードできます。

1thのコードをアルペジオした後、メロディーはダイレクトにフラットセブンスに飛び、プレイヤーが旅に出る前に、「サントラの中心の音」として強調しています。

この曲では、最初は1thとb7thを何回か鳴らし、次に出てくる対照的なセクションに移ります。

この「次の対照的なセクション」では、コード進行は変わりますが、メロディーでは最初の部分と同様、b7thの音を使っています。

「ポケモンジム」の例

次は「ポケモンジム」の例です。

こちらもポケモンシリーズの中では印象的な曲で、ほとんどのポケモンシリーズで使われています。

(「サン・ムーン」ではジム制度が廃止されたので、この曲は使われていません)

「タイトル画面」に比べると自由度が少ないですが、間違いなくアレンジの変化を感じられる曲でしょう。

ここでは比較しやすいように、こちらもレッド・ブルーバージョンのアレンジをもとに解説していきます。

出典:元記事より

「タイトル画面」よりも2つのコードは強調されていません。

しかし、「タイトル画面」ではより多くのコード進行を使っていたのに対し、こちらの曲ではずっと2つのコードを使っています。

これは非常に理にかなっているやり方です。

「タイトル画面」ではゲーム全体の感情的な部分全体に触れるように作り(だからコード進行にバリエーションがある)、「ポケモンジム」では「ジムリーダーに挑戦する」という、ジムに対して一貫性を持った音楽にしているからです。

進化時のファンファーレ

次は「進化時のファンファーレ」です。

ポケモンをプレイする上で、「進化」は重要な要素でしょう。

レベルアップする時は大した楽しみはありませんが、バトルが終わると….音楽が止まり、より強くなったポケモンへと体が進化していきます。

この進化時に演奏されるファンファーレは、僕らプレイヤーとポケモンたちを祝福してくれます。

この曲は数秒で終わりますが、その中でも「I - bVII - I」のコード進行が使われています。

出典:元記事より。上の動画の0:20~0:23を譜面化したもの。

今までと比べて、bVIIコードはさりげなく使われており、2小節目のベースラインに使われている程度です。

とはいえ、1thコードにはルートも含まれていないため、bVIIのコードが組み込まれているということは、「増田氏が伝えたいハーモニーの中で、ピッチがいかに重要であるか」ということを意味していると言えるでしょう。

「音数の制限」の産物

当時は、増田氏を含む作曲家たちは、Game Boyで限られた数のチャンネルしか使うことができませんでした。

しかし増田氏は対位法を使ったハーモニーの形成に長けており、リスナー自身が欠けた音を想像して聞かせるようにすることができたのです。

振り返ると、この「音の制限」が、現代のポケモンサウンドや他のゲームを形作っているものだと言えます。

ポケモンの「世界観構築のすごさ」

ポケモンは世界で最も大きなメディアフランチャイズと成長し、8世代にもわたるメインシリーズ、20年に渡り数え切れないほどリリースされたスピンオフ作品があります。

この成功にはたくさんの理由がありますが、その中でもその「素晴らしい世界の構築」は重要なポイントです。

ポケモンの世界は想像力に富み、驚きに満ちています。

しかし核となるテーマや価値は一貫しており、新しい地域に行ったりそこに住む住民たちを散策するために、プレイヤーにゲームに戻って来させることができています。

ただの繰り返すコード進行じゃない

増田氏がデザインした音楽的なアイデンティティーは、ポケモンの世界を構築することにダイレクトに貢献しています。

そしてこの理由から、「I - bVII - I」のコード進行は単なる繰り返しではないことがわかります。

むしろ、「アドベンチャー」「チャレンジ」「楽しみ」などのポケモンの核となるテーマを、シンプルかつエレガントに捉えた、想像豊かな選択と言えます。

そして、世代を超えてこれを続けているというのは、本当に素晴らしいことです。

以上で解説は終了です。

当サイトでは、他にもポケモンシリーズなどのゲーム音楽に使われている理論についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓