DTMをしているけど、パソコンが重すぎる…もっとサクサク作業したい!

CPU負荷を下げるには、どうしたらいいの?

今回はこのようなお悩みにお答えし「DAWの動作が重いときにやるべき対処法」を9つご紹介します。

DTMをしていると、このようにブツブツと音が鳴りながらゆっくり再生されてしまうことはありませんか?

特にトラック数が多くなると発生しやすいトラブルですが、この9つの方法を試せば、CPU使用率を下げ、よりサクサク作業できるようになります。

ぜひお試しください!

動作が重い時の対処法1.オーディオバッファサイズ(Audio Buffer Size)を調整する

バッファサイズとは、コンピューターが一連の操作を行うパフォーマンスにかかる時間の目安のことです。

言い換えると「コンピュータが1度に処理できるサンプルの量のこと」になります。

より大きなバッファサイズに設定すれば、コンピュータはDAWから命令された処理を行うために、より時間がかかるようになります。

バッファサイズを小さくすると・大きくするとどうなる?

バッファサイズを小さくしたときと大きくしたときでは、それぞれこのような違いが出ます。

バッファサイズを小さくしたとき

レイテンシーは少ないが、CPU負荷は大きくなる

コンピュータの作業時間が長いとき、CPUはこの作業を行うために、より少ないリソースを割り当てる=より少ないリソースを使って処理できることになります。

バッファサイズを大きくしたとき

レイテンシーは増えるが、CPU負荷は減る

ライブレコーディング(リアルタイムレコーディング)などをすると、遅れて打ち込まれる・録音されてしまうことがあります。

レイテンシーが増えても問題ないのであれば、バッファサイズを増やすと、CPUの負荷が大幅に軽減できます。

一般的に、バッファサイズは128~512に設定するのがちょうどいいとされています。

しかし、プロジェクトによっては1024に上げた方がいいときもあります。

ただし、バッファサイズが大きいとレコーディングのときにレイテンシーが発生しやすくなるため、レコーディングのときにバッファサイズを上げることはおすすめしません。

バッファサイズはどれぐらいにしておけばいい?

一般的に、ライブレコーディングをするときは、バッファサイズは128サンプルかそれ以下にするとよいでしょう。

ただし、ミキシングやマスタリングなど、再生に問題があると困る場合は、バッファサイズを1024や2048にするのがおすすめです。

動作が重い時の対処法2.パソコンの通気性・冷却

コンピューターの内部温度は、パフォーマンスに大きく関わってきます。

コンピュータが熱くなりすぎると、処理が遅くなったり、最悪の場合はシャットダウンしてしまうこともあります。

そのため、コンピュータに冷却システムやファンを付け、コンピュータ内の通気性をよくすることをおすすめします。

コンピューターが壁と近い(接触している)場合は引き出しに押し込まれている状態の場合は、コンピュータのファンや通気システムがよりしっかり動くよう、別の位置に置くのがよいでしょう。

Amazonで買えるファンと冷却スタンド

装着方法・PC内部掃除方法

動作が重い時の対処法3.フリーズ、フラット化、バウンスする

負荷の高い多くのプラグインを一度に使おうとすると、CPUがすべての処理を行いきれず、動作が重くなってしまいます。

そのため、DAW内のトラックをフリーズしたり(Freeze)、フラット化したり(Flattening)、バウンスしたり(Bounce)することをおすすめします。

こうすれば、DAWがプラグインを読み込むことがないので、CPUの負荷を軽減できます。

バウンスするときに気をつけること

もちろん、バウンスするときに気をつけなければいけないこともあります。

たとえばバウンスはMIDIをオーディオ化するので、MIDIパターンを書き換えれない、プラグインのパラメータに変更を加えられないなどのデメリットがあります。

フリーズ機能を使おう

多くのDAWには「フリーズ(Freeze)」機能が備わっています。

フリーズ機能をONにすると、MIDIトラックをオーディオファイルとして一時的に保存するため、CPU負荷を軽減することができます。

ただし、一時的にトラック全体をオーディオデータ化するため、ONにしている間はMIDIの編集などはできません。

言い換えれば、トラックを編集する予定がなければフリーズしていた方がCPU負荷が軽減できますので、おすすめです。

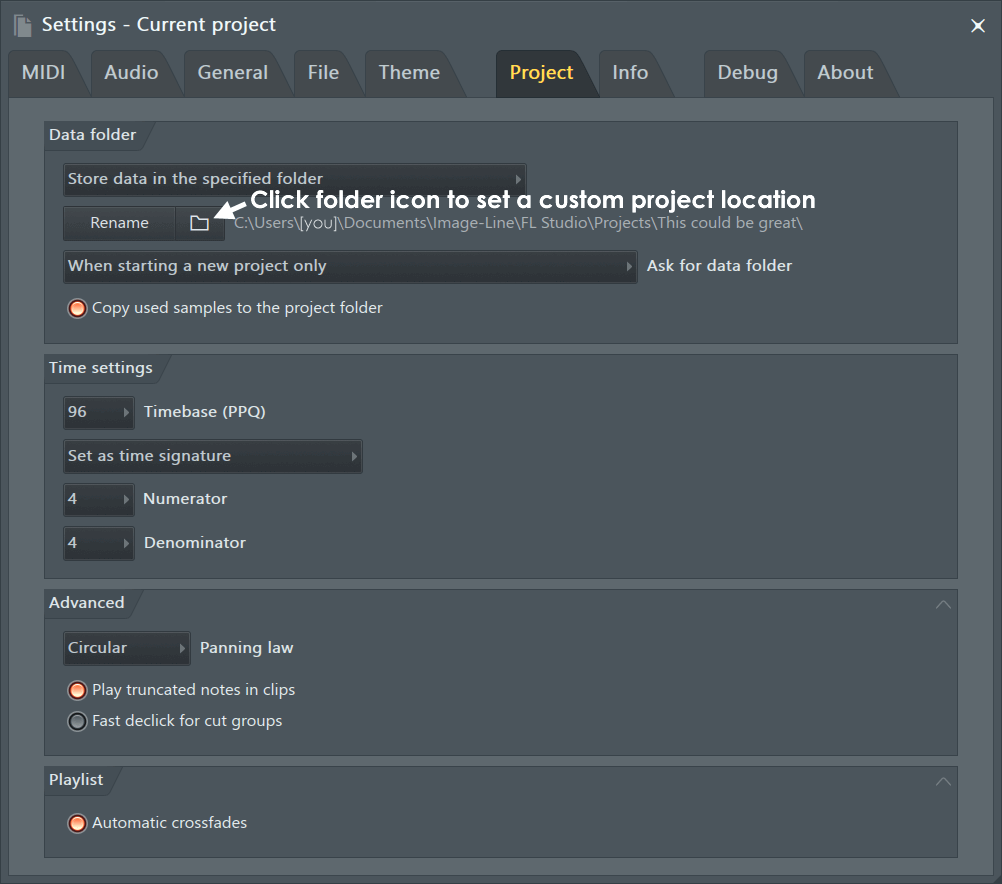

フリーズ機能がないFL Studioでの対処法

残念ながら、人気DAWのひとつ「FL Studio」にはフリーズ機能がありません。

その代わりに「Timebase (PPQ)」を変更すると、正確な音は出せませんが、CPU負荷を軽減することができます。

基本は「96」に設定しておき、CPU負荷が気になるときは少し数字を下げてみましょう。

特にミックス・マスタリングするときはバウンスが有効

ミックスするときは、なるべく作曲・編曲段階のプロジェクトをそのまま使わないようにしましょう。

トラックをすべてバウンスしてからミックスするのがおすすめです。

トラックをオーディオ化してステムを作れば、トラックは整理されますし、MIDIやプラグインを読み込まなくて済むのでCPUの負荷も軽減できます。

またマスタリングのときに使うプラグインは負荷が高いことが多いため、マスタリングでは特にこの方法が有効です。

動作が重い時の対処法4.モニターを使っているなら、ノートPCは閉じよう

デュアルプレイでDTMをしていると、画面を1つしか使っていないときに比べて、CPU不可が高くなります。

もしデュアルモニターで作業していたり外付けのキーボードやマウスを使っているのであれば、2つ目のディスプレイを使っていないとき、ノートPCはクラムシェルモード(Closed-Clamed Shell Mode)にしましょう。

別のディスプレイに対して使う負荷を軽減でき、その分DAW内のオーディオの処理を速めることができます。

クラムシェルモードとは?

ノートPCとディスプレイをつなげているとき通常はノートPCを閉じるとディスプレイの画面も消えてしまいます。

ここで「クラムシェルモード」を使うと、ノートPCを閉じても、ディスプレイは引き続き稼働します。

動作が重い時の対処法5.適切なオーディオドライバーを使っているか確認しよう

正しいオーディオドライバーを選んでいないと、CPU負荷が大きくなる原因になってしまいます。

オーディオインターフェースを使っているときは、オーディオインターフェースのドライバーを選択するようにしましょう。

(デフォルトのパソコンのドライバーはNG)

サードパーティーのオーディオドライバーとして、ASIOをインストールするのもよいでしょう。

動作が重い時の対処法6.ライブラリ読み込み関連機能

プラグイン・音源によっては、サンプルを爆速で読み込むための機能が搭載されていることがあります。

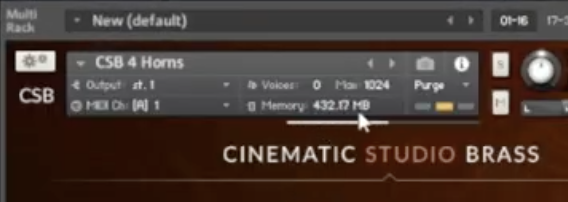

例えばNative Instruments社「Kontakt」で使えるKontakt音源の中には、1~2GBほどのRAMを消費してしまう音源もあります。

https://youtu.be/vinWs7vUZhI?si=XWMFDQ4UGzF_PfJP

音源を読み込んだときに、上記画像のように白いバーがゆっくり動いて読み込みに時間がかかるときも多いでしょう。

こんなときは、Purge機能を使うのがおすすめです。

Purgeをすると、その音源で使用する必要なサンプルを読み込むようになるので、使わないサンプル(音データ)の分の負荷を減らすことができます。

特に、MIDIを打ち込み終わってその後編集する予定がないときにおすすめです。

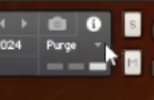

Kontakt音源のPurge機能の使い方

https://youtu.be/vinWs7vUZhI?si=XWMFDQ4UGzF_PfJP

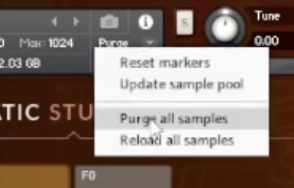

Kontakt音源の上部メニューバーのうち、「Purge」と書かれているボタンの逆三角形▽をクリックします。

https://youtu.be/vinWs7vUZhI?si=XWMFDQ4UGzF_PfJP

ドロップダウンメニューのうち、「Purge all samples」を選択します。

初回再生時は少し音が飛ぶこともありますが、2回目以降はスムーズに再生されるようになります。

Purge済みのKontakt音源をDAWのテンプレートに追加しておくと、新しいプロジェクトファイルを作成したときも読み込みがスムーズになります。

動作が重い時の対処法7.スリープモード

DAWの中には、スリープモードなど一時的にCPU負荷を下げる機能が使えることがあります。

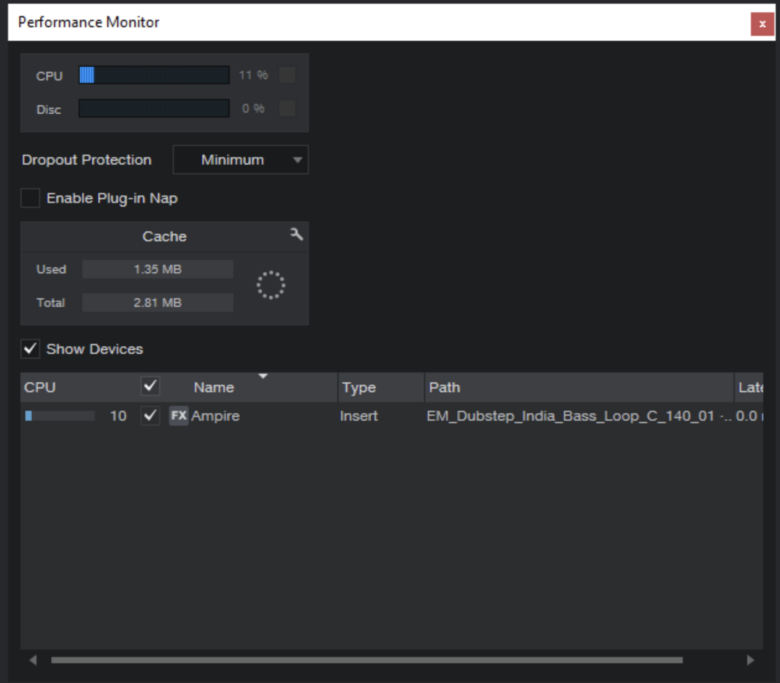

例えばStudio Oneには「Plug-in Nap機能」があります。

ONにすると、そのトラックで音が鳴っていないときはプラグインを無効化するため、CPU負荷を下げることができます。

動作が重い時の対処法8.各プラグインのCPU負荷を把握しよう

プラグインの中には、CPU負荷が非常に高い製品もあります。

そのため、スペックが低いパソコンを使っているとDAWの動作が遅くなりやすくなります。

(パソコンのメモリが8~16GB程度だと、すぐに動作が遅くなってしまうでしょう)

特に気をつけていただきたいのが、モデリング系のプラグイン・音源です。

レコーディングされたサンプルをそのまま鳴らすタイプのプラグインであればCPU負荷は少なめですが、プラグイン内でさまざまな処理を行うタイプの音源だと、CPU負荷が高くなる可能性があります。

CPU負荷が気になる方は、購入前にデモ版(無料版)でCPU負荷を確かめておくなどしておくとよいでしょう。

動作が重い時の対処法9.HDDドライブの空き容量を確認しよう

HDDやSSDの読み込み・書き込み処理は、DAWの動作を遅くしてしまうことがあります。

特に、ディスク内の空き容量が少ないときに遅くなりやすいです。

どれぐらい空き容量があればいいの?

わかりやすい目安としては、全体容量の15%を空けておく(SSDなら少なくとも25%)のがおすすめです。

パソコンのストレージがパンパンで余裕がない方は、外付けHDD・SSDにデータを移行し、ストレージに余白を持たせるようにしましょう。

DTMerにおすすめの外付けHDD/SSD(手軽に容量UPしたい人向け)

DTMerにおすすめの外付けHDD/SSD(大容量が欲しい人向け)

HDD/SSDスタンドに内蔵HDD/SSDを挿すと、大容量HDD/SSDとして使えます。

はじめての方は、下記の3商品をセットで購入すれば間違いありません。

以上が「CPU負荷を軽減させる対処法9選」でした。

当サイトでは他にもDTMerによくあるデータやパソコンに関するお悩み解決法をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

.jpg)