今回は「ACEの使い方コンプリードガイド」のうちVCO(オシレーターセクション)に関する部分をまとめました。

ACEの使い方 コンプリートガイド一覧

u-he社「ACE」の購入はこちら

ACEにおけるVCO(オシレーターセクション)とは?

VCOは、オシレーター(ベースとなる音を作る場所)のセクションです。

ACEでは2つのオシレーターを使うことができ、0Hzから超音波レベルの高音まで作ることができます。

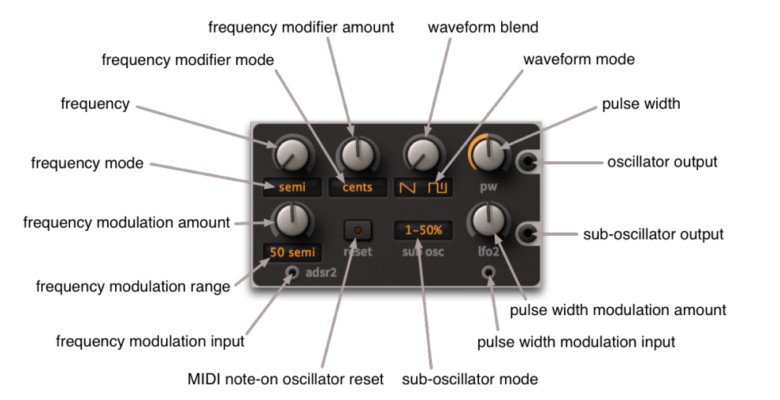

(上段がVCO1、下段がVCO2)

上段のVCO1では、2つのウェーブフォームを混ぜることができるほか、Sub(サブベース、低い音)を混ぜることも可能です。

VCOの各パラメーターの解説

VCO1とVCO2共通のパラメーター

semi:半音単位で音程を変更します

cents:1セント単位で音程を変更します

pw:Pulse Width(パルス幅)を調整します

lfo2:LFO2の影響をどれぐらい強く受けるかを決めます

クエンシーモジュレーションの量とレンジを決めます。

reset:ボタンを押すと設定をリセットします

Frequency Modulation(上記画像ではsemiの直下、50semi):フリー

VCO1のみで使えるパラメーター

ウェーブフォーム:使うウェーブフォーム(2種類選択可)と混ぜる割合を決めます

sub osc:Sub(サブベース、低い音)を混ぜる割合を決めます(後述)

VCO2のみで使えるパラメーター

saw-pulse(waveform blend):Saw(ノコギリ波)とPulse(パルス波)の割合を決めます(左に振り切るとSawのみが鳴り、右に振り切るとパルス波のみが鳴ります)

vibrato:LFO1からVCO2つに対してモジュレーションをかける量を決めます(VCO2のセクションにのみあるパラメーターですが、VCO1にも影響が出るので注意)

ring:リングモジュレーションをかける割合を決めます

sync:シンクロの強さを決めます(後述)

cross:クロスモジュレーション(ACEではFrequency Modulation)の量を決めます

Frequency Modulation

「semi」のパラメーターの直下にあるのは、Frequency Modulationのパラメーターです。

クリックすると「5semi」「50semi」「cents」の3種類から設定を変更でき、フリークエンシーモジュレーションのベースとなる量を決めることができます。

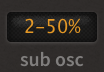

sub osc(サブオシレーターのモード変更)

「sub osc」をクリックすると、3種類のサブオシレータータイプから選択することができます。

1-50%:サブオシレーターにおいて、メインのオシレーターの1オクターブ下のパルス波が50%(スクウェア波)の割合でブレンドされます

2-50%:サブオシレーターにおいて、メインのオシレーターの2オクターブ下のパルス波が50%(スクウェア波)の割合でブレンドされます

2-75%:サブオシレーターにおいて、メインのオシレーターの2オクターブ下のパルス波が75%(スクウェア波)の割合でブレンドされます

sync

一言で言うと、倍音成分を調整するパラメーターです。

ACEのオシレーターでは、基本的にウェーブフォーム(波形)を一周するとスタート地点に戻る=位相(フェーズ)がリセットされるようになっています。

VCO2においては、VCO2自身のウェーブフォームを一周したときに位相がリセットされるだけでなく、VCO1が一周し終わったときも位相がリセットされるようになっています。

syncの設定には「hard sync」と「soft sync」の2つのタイプがあり、この位相のリセットの度合いをどれぐらい決めるかを設定できます。

syncの値によって、倍音成分の質感を調整することができます。

hard sync(値が大きい):VCO1の基音を崩さずに上質な倍音を足す

soft sync(値が小さい):VCO1のサイクルが一周し終わっても、VCO2のサイクルが100%元に戻るわけではない(純粋な倍音を足せる)

ACEの使い方 コンプリートガイド一覧