今回は「ACEの使い方コンプリードガイド」のうちACEの魅力、基本的な画面の見方、ケーブルの使い方(パッチコネクション)に関する部分をまとめました。

ACEを持っているけどイマイチ使い方がわかっていない…という方も、このシリーズを見れば「これでどんな音も自分で作れるようになる!」というレベルまで到達できます。

このシリーズを見て、ACEマスターになりましょう!

ACEの使い方 コンプリートガイド一覧

u-he社「ACE」の購入はこちら

今回解説する項目・機能

今回は、以下の項目・機能について解説します。

・u-he「ACE」の魅力とは?

・ケーブルを使ったパッチコネクションとは?

・基本的な画面の見方

・ケーブルの使い方(パッチコネクションのやり方)

u-he「ACE」の魅力とは?

世の中にはさまざまなシンセサイザーがありますが、このu-he社「ACE」はその中でも人気のシンセサイザーのひとつです。

ACEの大きな特徴は、昔のヴィンテージモジュラーシンセサイザーのように「ケーブル」を使って音作りができる点です。

上記画像のように、無数のケーブルが刺さっているシンセサイザーを見たことがある方は多いでしょう。

このようにケーブルを使ってパラメーター同士をつなげて連動させ、ユニークな音作りをできるようにしたのが「モジュラーシンセ」で、これをソフトウェアシンセにしたのが「ACE」です。

ケーブルを使ったパッチコネクションとは?

今ではケーブルを使わないシンセサイザーが多い中で、なぜケーブルを使うシンセサイザーが今でも世界中の人々に愛用されているのでしょうか?

その一つの理由は、ケーブルを使うことで「ルーティング」の自由度が無限に広がるからです。

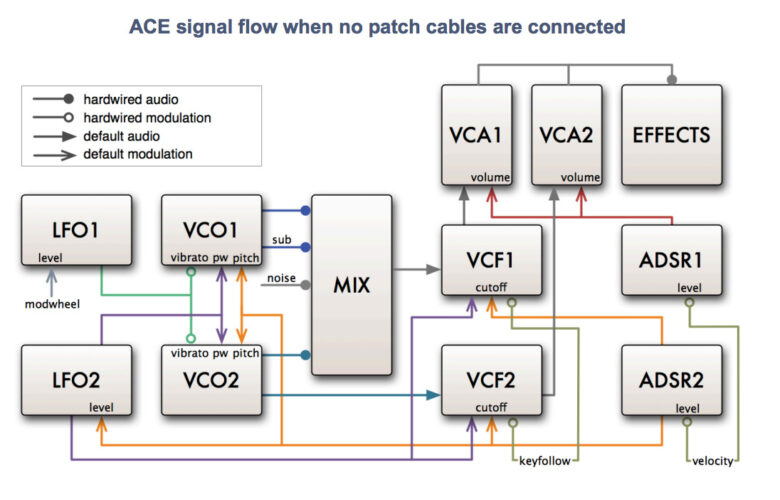

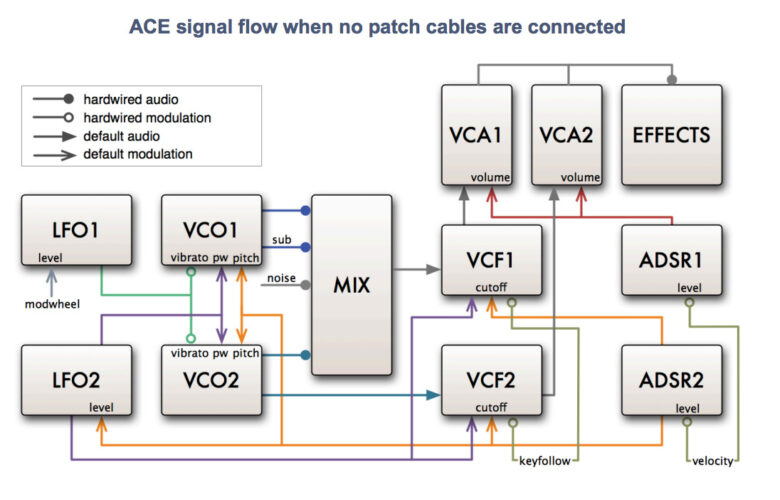

実は上記画像のように、ACEではケーブルを一切使わなくてもすでにスタンダードなルーティングが出来上がっています。

つまり、一切ケーブルを使わなくても、フィルター(VCF)のパラメーターをいじればすぐにフィルターのかかった音が出ますし、LFOも使えます。

「VCO1とVCFをケーブルでつながないと、フィルターのかかった音は出ない」ということはありません。

※ためしに、デフォルトの状態でcutoffを調整してみてください。ケーブルが一切なくても、cutoffが反映されます。

ACEでは、ケーブルを一切使わなくても、他のシンセサイザーと同様の音作りができます。

しかし、ここで面白いのがケーブルによるパッチコネクションです。

ケーブルを使ったパッチコネクションの魅力

ケーブルによるパッチコネクションの魅力の一つが、「デフォルトのルーティングを上書きできる」という点です。

それではもう一度、先ほどのルーティングの画像を見てみましょう。

まず、ベースとなる音を鳴らす「VCO1」「VCO2」があります。

ACEは減算方式のシンセサイザーなので、VCO1・2で作った音から、VCF・LFO・ADSRなど使用して不要な成分を取り除き、自分の求める音作りをしていきます。

減算方式についてはこちらの記事で解説しています(初心者向け)

そのため、まず「VCO1・VCO2」から「MIX」に行き、次に「VCF1・VCF2」を通って、フィルターのかかった音を作ります。

フィルターのcutoff(どれぐらい高音域をカットするか)は、LFO2によって決まるようになっています。

デフォルトではこの順番になっていますが、パッチコネクションを使えばこの順番を上書きすることができるのです。

例えば、デフォルトでは「フィルターのcutoffは、LFO2によって決まる」という仕様になっています。

LFO2を何も動かしていなければフィルターのcutoffは設定した通りの量でずっと一定になりますが、LFO2を動かすと、cutoffの量もLFO2に合わせてアニメーションのように動くようになります。

上記画像のように設定すると、VCFセクションにある「lfo2」がプラス方向に振り切られているので、LFO2(LFOセクションの下段)の設定に合わせてcufoffの量が動きます。

そのため、この状態で音を鳴らすと「ウォンウォンウォンウォン」というサウンドになります。

それでは、この「LFO2の設定に合わせて、フィルターのcufottの量を決める」という仕様を上書きするとどうなるでしょうか?

例えば、フィルターのcutoffの量を「LFO2」ではなく「m-wheel(モジュレーションホイール)」に合わせて動かしたい場合は、このようにケーブルをつなぎます。

画面下の「m-wheel」と、VCFの「lfo2」がケーブルで繋がっています。

このようにすると、MIDIキーボードについているモジュレーションホイールを動かさない限り、フィルターのcutoffの量は動かなくなります。

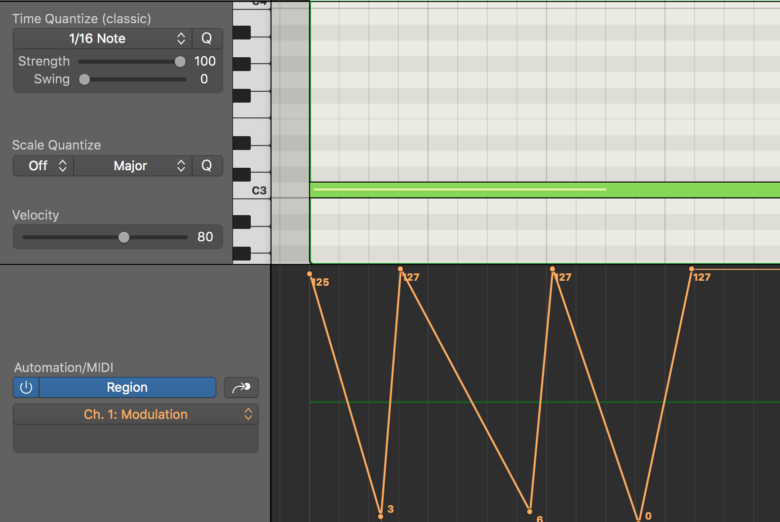

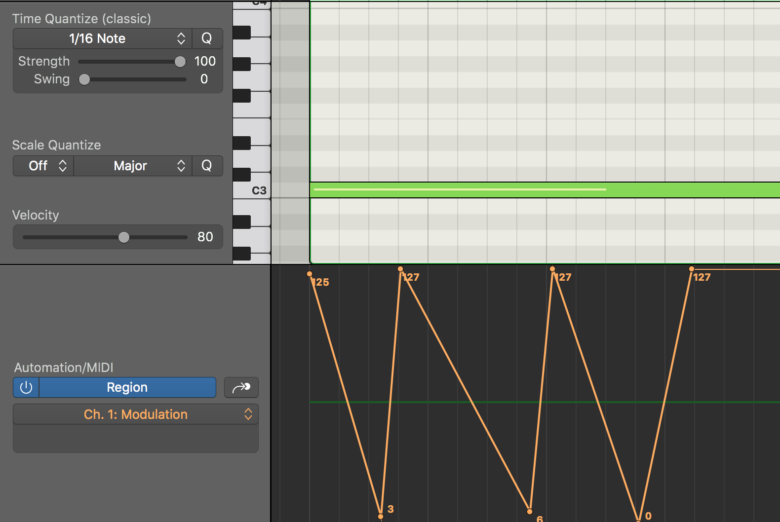

MIDIキーボードがない場合は、上記画像のようにモジュレーションのオートメーションを書かないと、LFO2のように音がウォンウォンウォンと動くことはありません。

また、「ランダムにピッチを変更する」という処理もケーブルを使って実現することができます。

画面下の「random」を、VCO1と2のピッチを決めるパラメーターにつなぎます。

デフォルトではadsr2によってピッチを変えるように設定されていますが、このようにつなげると「random(ランダムの値)」によってピッチを変更するように上書きされます。

このように、ケーブルをつなぐとデフォルトのルーティングを上書きすることができ、「どのパラメーターをどのパラメーターが動かすのか」「どのパラメーターの後に、どのパラメーターを通したいのか」を自由自在に変更することができます。

これが、ケーブルによるパッチコネクションの魅力の一つです。

ACEの画面全体の見方

ACEのメイン画面(synthタブ)には、大きく分けて10ヶ所のセクションがあります。

赤(左上):基本設定

白(中央上):オシロスコープ

紫(右上):VCA(Voltage Controlled Amplifier)

ピンク(一番右上):エフェクト

オレンジ(一番左下):LFO

黄色(左下):VCO(オシレーター)

緑(中央下):MIX

水色(右下):VCF(フィルター)

青(一番右下):ADSR

深緑(一番下):Signal Source

ケーブルの使い方(パッチコネクションのやり方)

ACEの最も特徴的な要素の1つが、ケーブルでパッチコネクションができる点です。

パラメーターについている差し込み口(=ソケット)を別のソケットにドラッグすると、ケーブルが出現します。

参考:https://www.youtube.com/watch?v=W3sEVuQ0DkA

ソケットの識別方法(InputとOutput)

ソケットをよく見ると、ライトグレーとダークグレーの2種類あることがわかります。

ダークグレーの方が「Outputソケット」で、ライトグレーの方が「Inputソケット」です。

Outputは「何のパラメーターの数値に合わせて」、Inputは「何の音を動かすか」という意味です。

例えば「MIDIキーボードについているモジュレーションホイールの動きに合わせて、フィルターのレゾナンスの量を変える」というときは、画面下の「m-wheel」とVCFの「res」をつなぎます。

(m-wheelがOutput、resがInput)

この状態でモジュレーションホイールを動かすと、フィルターのレゾナンスが一緒に動きます。

モジュレーションホイールがついていないMIDIキーボードの場合も、DAWのCCでモジュレーションホイールをオートメーションで書けば、同様の効果が得られます。

1つのInputに対して複数のOutputをつなぐことはできませんが、1つのOutputから複数のInputにつなぐことは可能です。

例えば上記画像のように設定すると、VCFにある複数のパラメーターをモジュレーションホイールだけで一括操作できる状態になります。

ケーブルの色を変更する

ACEでは「青」「赤」「黄色」「緑」「白」の5色のケーブルが用意されています。

ケーブルの色はランダムで決まりますが、Inputソケットをクリックをすると色が変わります。

(ダブルクリックするとケーブルが削除されますので、ご注意ください)

ケーブルを削除する方法

Inputソケットをダブルクリックをすると、ケーブルを消すことができます。

(シングルクリックだとケーブルの色を変更します)

ACEでLFOを使う方法

ACEの場合、デフォルトでは「フィルターのcutoffは、LFO2に合わせて量を調整する」という使用になっています(そのため、cutoffのすぐ下にはlfo2というパラメーターがあります)。

つまり、フィルターのcutoffをLFO2に合わせて動かしたい場合は、以下の画像のようにVFCセクションの上段にある「lfo2」と、LFOセクションの下段にあるLFO2を調整するだけで実現できます。

(ウィンウィンウィン~という音になります)

デフォルトのルーティング通りであれば、特にケーブルによるパッチコネクションは必要ありません。

ただし、LFO2ではなくLFO1でフィルターのcutoffを使いたい場合や、LFO1・2をフィルターのcutoff以外のパラメーターに対して適用したい時などは、パッチコネクションを使用する必要があります。

LFO1でフィルターを動かす方法

例えばフィルターのcutoffをLFO2ではなくLFO1で動かしたい場合は、LFO1のOutputとVFC1のlfo2をつなぎます。

デフォルトではLFO2を使ってフィルターのcutoffを動かすようになっていますが、パッチコネクションをすることで、LFO1を使って動かすようにルーティングを上書きできます。

Part1の解説はここで終了です。

次回からは、ACEの使い方を詳しく解説していきます。

ACEの使い方 コンプリートガイド一覧