今回は、Pick Yourselfが解説する「99%の音楽プロデューサーがよりよいミックスをする方法」をまとめました。

プロのミキシングエンジニアが手がけた作品を聞くと、やはりプロらしく素晴らしいミックスに仕上がっています。

この記事では、「何時間も何日もかけてミックスをしたのに、全然いいミックスにならない…」という方のためのミックスのコツを3つご紹介します。

MIX上達方法1.「エンジニア」ではなく「アーティスト」らしくミックスする

1つ目のMIX上達方法は「エンジニアではなくアーティストらしくミックスする」です。

はじめに、こちらのトラックをお聞きください。

さて、パッと聞いたときに何に注目して聞いたでしょうか?

これは人によって答えが違うでしょう。

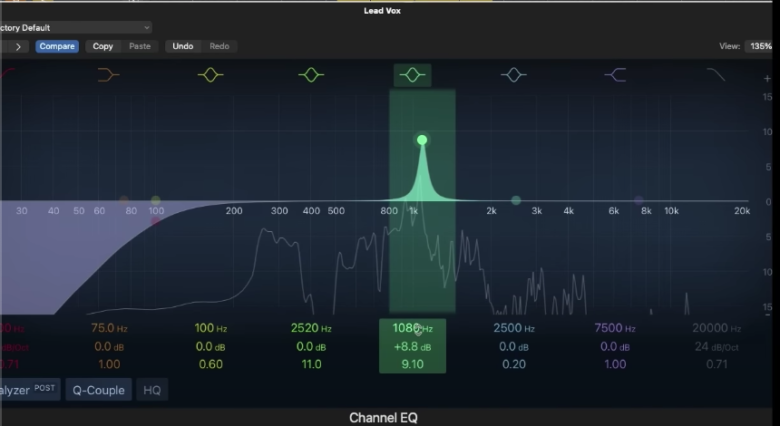

それでは次に、全く同じ曲をスペクトラムアナライザーを見ながら聞いてみましょう。

おそらく、多くの方が高音域のピーク部分(最も音が大きく出ている部分)を見てしまったと思います。

このあたりがわかりやすく尖ってピークが目立っていたので、ミックスをするときは「ここをもっと抑えなければ」と思ってしまうでしょう。

多くのDTMerは、このように細かいところに目を向けすぎてしまい、とにかく何かを修正しなければと思いがちです。

それも「いい音だから」という気持ちが基準ではなく、「メーターで見て目立っていたから」「数字が大きかったから・少なかったから」など、数値を基準にしてしまいやすいです。

音楽はただの数学ではなく、気持ちを動かすものです。

そのため、数字や数字をビジュアル化したもの(スペクトラムアナライザー)ではなく、「聞いてどう感じたか」を基準にしてミックスしていくことが大切です。

「ミスを見つける」のではなく「美しさを増す」意識で

ミックスをしていると、どうしても「不要な周波数帯域を減らして…」など、ミスを見つけて修正するということに重点を置きがちになります。

もちろんそれも大切なのですが、アーティストとして心が動く作品を作るためには、「ミックスによってもっと美しさが増すように」という意識で作っていくことが大切です。

MIX上達方法2.トラックを整理する

2つ目のMIX上達方法は「トラックを整理する」です。

もっと詳しく言えば、Bus(グループ)でまとめるなどをしながらミックスをすることが大切です。

大切なのは「自分はこの曲の何に注目して聞くだろうか?」

以前、とあるアーティストのミックスを引き受けたのですが、そのアーティストからは150個の個別トラックが送られてきました。

膨大な量のトラックをなんとかしてミックスしましたが、全くプロフェッショナルなサウンドにはなりませんでした。

数日経ってからもう一度ミックスをやり直したのですが、このときに注意したのが「もしこれをクラブで聞いたとしたら、自分はこの楽曲をどのように聞くだろうか?」ということです。

つまり、その楽曲ではどんな楽器が使われているのかが全くわからない状態で聞くとしたら、どんな音に注目して聞くかどうかを考えたのです。

この問いについて考えると、後ろで鳴っているほんの小さなシェイカーの音ではなく、数個しかない主要な楽器に注目して聞くだろうなと思ったのです。

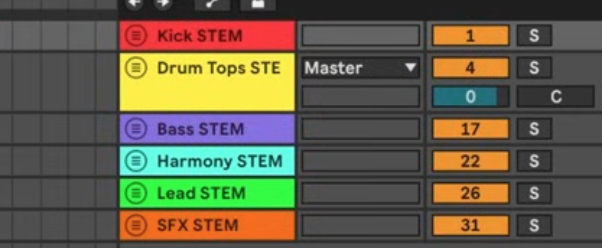

そして、これがそのままメインのステム(Stem)になることに気づきました。

グループ分け(ステム作成)のやり方

グループ分けをしながらミックスをするには、同じ(もしくは似ている)役割をしているトラックを、色別に分けて整理します。

例えばベースのトラックが4つあったとしたら、「ベース系のトラック」と分かるように、4トラックをすべて紫色に設定してみましょう。

同じように、「ドラム系は黄色」「シンセは緑色」など、自分が好きな色で分かりやすく色分けします。

こうすると、全部で数個のグループにまとめることができます。

グループ(ステム)の種類はいつも同じにしておく

このグループ分け(ステム作成)で重要なのは、どの曲でも毎回同じ分類にしておくということです。

楽曲ごとに使っているトラック数やサウンドは違っても、「ボーカル」「ドラム」「ベース」「ギター」「シンセ」など、基本的に使っている楽器の種類は毎回共通しています。

そのため、はじめからこのおおまかなグループ分けを意識して楽曲を作っていくことで、ミックスの時にはすでにトラックが整理されている状態になり、とてもミックスしやすくなります。

またミックス前のアレンジの段階でグループ分けをしておくことで、余分なサウンドを追加してしまうことも減ります。

グループ分け(ステム作成)の例

・ドラム

・ベース

・シンセ

・ギター

・ピアノ

・リードボーカル(メインボーカル)

・ハーモニーボーカル(メインボーカル以外のボーカル)

・FX(RiserやDownerなどのエフェクト系)

※特にダンスミュージックではキックが重要になるため、ドラムは「キックとそれ以外」という分け方でもOK

MIX上達方法3.リミッターでBus処理をする

3つ目のMIX上達方法は「リミッターでBus処理をする」です。

Bus(グループ)単位でまとめてミックスをすることは、ミックスにおいて非常に重要なポイントです。

もっと言えば、これをやらなければこれまでご紹介した2つのコツは意味がないとさえ言えます。

マスタリングでは、その楽曲に必要な分だけラウドネス(音圧)を上げる作業が行われます。

すでに音圧戦争は終わっていると思われていますが、特にダンスミュージックなどの場合は他の楽曲に比べてあまりにも音圧がないと聞き劣りするため、やはりある程度の音圧は稼がなければなりません。

そのため、音圧を稼ぐためにクリッパーを使ったり、コンプレッサーを使ったり、EQを使ったり、リミッターを使います。

この中でも特に影響が大きいのが、リミッターです。

ミックスの段階でリミッターを使っておく

個人的におすすめするのが、ミックスの段階でリミッターを使っておく方法です。

楽曲中で最も音が大きい部分を基準に、マスターバス(Stereo Out)にリミッターをかけ、リミッターは「Short Term」に設定してみましょう。

「Integrated」はかなり長い範囲での音圧を測定するので、このように短い範囲でリミッターを使うときは「Short Term」に設定した方がより正確に計測できます。

今回はFabfilter社「Pro-L2」を使います。

リミッターを「Short Term」に設定したら、自分が作っている曲に近いリファレンス曲の音圧もShort Termで計測してみましょう。

リファレンス曲も、同様に最も音が大きいセクション(サビやドロップ)を対象にします。

このとき、確かに音圧(ラウドネス)を数値で確認することも大切なのですが、もっと大切なのが「音の密度」です。

特にダンスミュージックの場合は、音が細くスカスカに聞こえてしまうと致命的なので、リファレンス曲と比べながら、楽曲全体の音の密度が十分であるかどうかを確認しましょう。

このようにリミッターを使えば、自分の理想の音の密度を実現してからマスタリングに移ることができます。

リミッターを使うとミスを見つけやすい

ミックスの段階でリミッターを使うもう一つのメリットは、ミスを見つけやすいという点です。

例えば、リミッターを使っている状態で楽曲を聞いてみましょう。

Fabfilter社「Pro-L2」では、ヘッドホンマークを押すとリミッターがかかった部分の音だけを聞くことができます。

すると、「プチプチ」としたノイズが聞こえます。

これはリミッターをかけたことによって発生した音で、この音が多すぎると非常に不自然なリミッティングになってしまいます。

元の音の美しさはそのままに、音圧だけ稼ぎたいという場合は、この音ができる限り少ないようにするといいでしょう。

99%のMIX師・DTMerがもっとミックス上達できる3つの方法まとめ

以上が「99%のDTMerがもっとミックス上達できる3つの方法」でした。

まとめ

- 「エンジニア」ではなく「アーティスト」らしくミックスする

- トラックを整理する

- リミッターでBus処理をする

今回の解説で登場したFabfilter社「Pro-L2」の購入はコチラ↓

当サイトでは他にもミックスのコツに関する記事をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓