ミキシング(ミックス)をしているけど、音圧を上げると抑揚がなくなる…

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

数々の音楽制作動画をアップしているTransverse Audioによる「ダイナミクスレンジを壊さずにより大きな音で聞かせるMIX術」をまとめました。

「音圧を上げると抑揚がなくなった」という経験は誰しもあるでしょう。

ダイナミクスと音圧(ラウドネス)は、トレードオフの関係...つまり、どちらかを増やせば、どちらかは失われてしまいます。

今回は、この難しい問題の対処法を3つご紹介します!

MIX術1.音量を上げる→元の音量に下げる

1つ目の方法は、ずっと音量を上げたままではなく、だんだん音量を上げるというテクニックです。

これならリスナーの注意も引きつけつつ、ダイナミクスレンジも保ちながら音圧を上げられます。

0dB近くから上げていくと効果的でしょう。

音量をだんだん下げてもOK

逆に、最初の音量はそのままで、だんだん音量を下げていくのも効果的です。

他のパートが新しく入ってくるときなどは、こちらが有効です。

![]()

画像:動画より

MIX術2.リミッターを使ってダイナミクスをチェック

2つ目のコツは、リミッターの使い方についてです。

リミッターをマスター(もしくは各トラック)の1番最初に挿し、そのトラックのダイナミクスレンジを分析してみましょう。

ビジュアライザーのついていないリミッターしか持っていない方は、無料の「Youlean Loudness Meter」がおすすめです。

リミッターで見るべき項目

リミッターを挿したら、どこが一番高いピーク(Peak)なのか、どこが一番低いピーク(Peak)なのかを分析してみてください。

曲全体で、最大値と最小値の距離が縮まっていないか、もっと距離を増やすことができないか考えてみましょう。

なぜこの作業が大事なのか?

ダイナミクスが壊れてしまうのは、リミッターをかけることによって音量の最小値と最大値の差が縮まってしまうからです。

つまりダイナミクスレンジを保ちたいのであれば、音量の最大値と最小値の距離が縮まりすぎないように調整すればよいのです。

ただリミッターをかけるだけではなく、リミッターを使うことでどのようにダイナミクスレンジが変わったのか、工夫できることはないか考えてみましょう

MIX術3.聞こえやすい音域に移動する

最後3つ目は、EQのテクニックです。

人間の耳は、中音域に敏感です。

つまり、中音域に重要なパート(楽器)を持ってくれば、音量が上がったように聞こえやすくなります。

たとえば「キックの低域を少しだけ中音域寄りにしてみる」などの工夫ができます。

キックとベースの競合

キックとベースは、同じ低音楽器です。

そのため、音域が重なりお互いの音を打ち消してしまうことが多々あります。

「どちらかこの曲の低音パートとして大事なのか」を考えて、役割を分担してみましょう。

低域における役割分担の例

画像:動画より

たとえば上記画像の場合、上のパートは200Hzを中心とした音作りをしています。

そのため、下のパートは200Hz付近を上パートにゆずり、代わりに50Hz付近を持ち上げています。

下パートが50khz付近を上げているので、上のEQでは50Hz付近を削っています。

このように、上手に住み分けすることが大切です。

いらない低域を削る

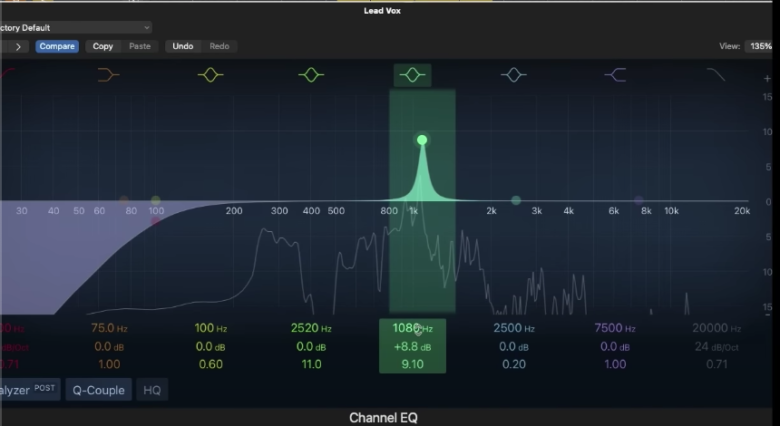

画像:動画より

リード楽器やウワモノ系など、低域を重視しない楽器は低域をバッサリカットしてしまうのがおすすめです。

カットする周波数帯域としては、だいたい35~45khz以下になります。

いらない音をそのままにしていると、そのいらない音が積み重なり、無駄に音量が上がってしまう原因になります。

おまけ

ちなみに、マスタートラックは-4 ~ -6dBぐらいにしておくとよいでしょう。

マスタリングのために、少しだけ余白を残しておくためです。

余白があれば、ダイナミクスレンジのためのスペースを確保しておけます。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもTranverse Audioのミックス・マスタリングテクニックについてまとめていますので、ミックスをスキルアップしたい方はぜひご覧ください↓

Tranverse Audioのミキシング&マスタリングチュートリアル