今回は、DTMにおけるExciter(エキサイター)、Enhancer(エンハンサー)、Expander(エクスパンダー)の違いをまとめました。

この3つはDAW付属のエフェクトプラグインとして搭載されていることも多いのですが、名前も似ており、「実は何をするプラグインなのかわかっていない…」という方も多いエフェクトです。

そこで今回は、この3つの違いとそれぞれの効果的な使い方について解説していきます。

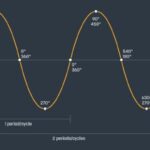

DTMにおけるExciter(エキサイター)とは?

もともと「Excite」には「刺激する」という意味がありますが、DTMでは主に2~3kHz以上の高音域を上げるために使われることが多いプラグインです。

※プラグインによっては、これよりも低い音域に倍音を足すこともできます

高音域に使われることが多いため、Exciterを使うと音がリッチになったり、キラキラした質感になります。

音に明るさを加えたい時は、Exciterを使ってみるとよいでしょう。

EQで高音域を上げるのとExciterを使うのとでは違いはある?

「高音域をアップさせるなら、EQでもいいのでは?」と思うかもしれませんが、この2つには少し違いがあります。

例えば高音域をEQでブーストするとき、EQは単純に指定の周波数帯域を上げることになりますので、5kHz付近などは耳が痛くなりやすいです。

そのため、EQを使う時はブーストする周波数帯域をしっかり見極めたり、ディエッサーなどで耳が痛くなる問題に対処する必要が出ます。

対してExciterは倍音を足して高音域をアップさせるので、EQよりも余分な高音域が足されにくいです。

さらに、プラグインによっては耳が痛くなる問題に対処するような機能も搭載されています。

モコモコした音をExciterを使って解決!

特に250Hz〜500Hz付近は、音がモコモコしたり濁りやすい音域です。

そのため、その付近を少し削ったり5kHz付近をブーストすることで、クリアな音に仕上げようとすることも多いでしょう。

しかしここでExciterを使うことで、サチュレーションを行い、程よくキレイな倍音を足して音をクリアに聞こえやすくすることができます。

Exciterの上手な使い方とコツ

Exciterは、できるだけBusなどの「グループ」や「全体」に使うのではなく、個別のトラックに使うのがおすすめです。

使いすぎると音が薄く感じられてしまうため、「ほんのり明るさやカリっとした質感を加えるために使う」程度がちょうどいいでしょう。

また「明るさを加えたい」と思った時に、EQを使った時とExciterを使った時ではどちらの方が理想に近いか、しっかり比べて確認するとよいでしょう。

おすすめのExciterプラグイン

ここでは、おすすめのエキサイタープラグインをご紹介します。

Slate Digital社「Fresh Air」※無料

iZotope社「Ozone Imager」※無料

Waves社「Aphex Vintage Aural Exciter」

70年代からプロに「秘密兵器」として使われてきたエキサイターをプラグイン化した製品です。

使うだけでプロのような質感になります。

Black Salt Audio社「Oxygen」

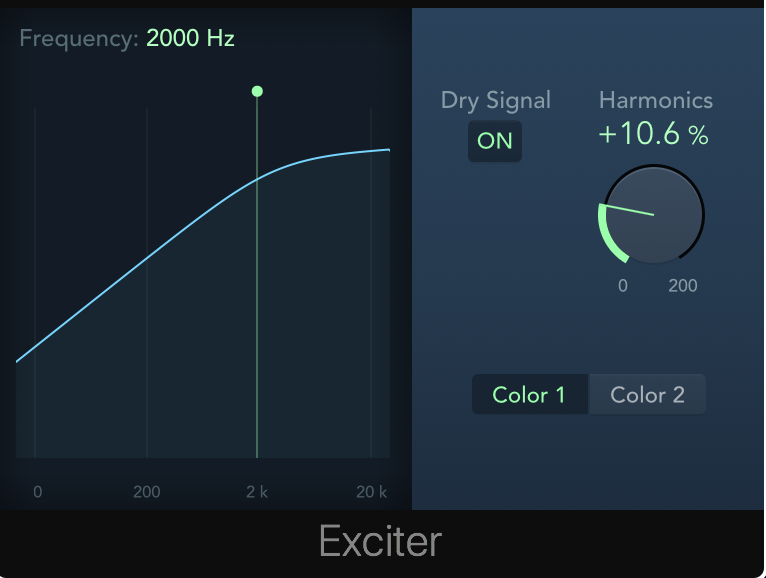

DTMにおけるEnhancer(エンハンサー)とは?

DTMにおけるEnhancer(エンハンサー)とは、主に広がりを足す用途として使われるプラグインです。

もともと「Enhance」には「強化する」「深める」という意味があり、DTMでは「左右の広がり=ステレオイメージを強化する」という意味があります。

そのため、Enhancerのプラグインの名前には「Stereo Enhancer」という名前が付いていることもあります。

※例えばCubaseとFL Studioにはそれぞれ「Stereo Enhancer」「Fruity Stereo Enhancer」という付属のEnhancerプラグインがあります

※「Enhancer」ではなく「Imager」という名前を使ったプラグインも多数あります

ExciterとEnhancerの二刀流プラグインもある

例えばWaves社の「Vitamin Sonic Enhancer」は、倍音を加えることによりさらにステレオイメージを調整することができるプラグインです。

このように、ExciterとEnhancerの二刀流のようなプラグインもあります。

いずれにしても、「Enhancer」という名前が付いているプラグインは基本的に「ステレオイメージをコントロールするプラグイン」ですので、こちらは覚えておきましょう。

Enhancerの上手な使い方とコツ

Enhancerはステレオイメージ(左右の広がり)を調整するプラグインですが、使いすぎると「左右から聞こえる音だけ大きくて、真ん中から聞こえる音が埋れている」などの問題が発生します。

確かに、広がりがあるように聞こえた方が楽曲がよく聞こえることもあると思いますが、あくまでも「バランスのいいステレオイメージ」を作るために程よく使うようにしましょう。

また、Enhancerは人工的にステレオイメージを調整するプラグインですので、場合によっては音がグシャッとにじんでしまったり、モノラルで聞いた時に位相の打ち消し問題が起きてしまうことがあります。

まずはEnhancerを使わなくても十分広がりのある状態にしてから、仕上げとしてEnhancerを使う程度にしておくのがおすすめです。

おすすめのEnhancerプラグイン

ここでは、おすすめのEnhancerプラグインをご紹介します。

Waves社「Vitamin Sonic Enhancer」

Waves社「S1 Stereo Imager」

DTMにおけるExpander(エキスパンダー)とは?

もともと「Expand」には「広げる」「拡張する」という意味があり、DTMでは「小さい音と大きい音の差をもっと広げる」という機能のあるプラグインです。

言い換えると、「コンプレッサーの真逆の機能を持つプラグイン」と言えます。

コンプレッサーは、「Threshold」というパラメーターで設定した値よりも大きい音を見つけたら、その音を抑えて(潰して)対処します。

こうすると大きい音の音量が抑えられますので、小さい音と大きい音の差が縮まり、ダイナミクスレンジが小さくなります。

これに対し、Expanderは「Threshold」のパラメーターを超えた音をより大きくすることができます。

そのため、大きい音と小さい音の音量差がさらに広がり、ダイナミクスレンジが大きくなります。

Downward ExpansionとUpward Expansionとは?

Expanderの機能には、大きく分けて2つあります。

小さい音をもっと小さくする「Downward Expansion」と、大きい音をもっと大きくする「Upward Expansion」です。

Downward Expansion

Thresholdを超えなかった音の音量をさらに小さくする

Upward Expansion

Thresholdを超えた音の音量をさらに大きくする

自分が使っているExpanderがどちらのタイプなのかをしっかり確認して使うことが大切です。

Expanderとコンプレッサーのパラメーターは真逆

Expanderにもコンプレッサーにも「Ratio」というパラメーターがあります。

コンプレッサーの場合は、「Thresholdを超えた音の音量を○分の1にする」という意味があります。

しかし、Expanderの場合は「Thresholdを超えた音の音量を○倍にする」という意味があります。

同じ「Ratio」という名前のパラメーターでも、プラグインの役割がそれぞれ違いますので、真逆の意味にあります。

Expanderの上手な使い方とコツ

Expanderはダイナミクスを調整するプラグインですので、ドラムやパーカッション系のサウンドに使うのも良いですし、よりパンチのあるサウンドに仕上げたい時にもおすすめです。

ただし、ダイナミクスがもっと欲しいからと言って使いすぎると、大きい音は音割れしてしまいやすく、小さい音は必要なのに完全に消えてしまうこともあります。

大きい音に関しては「Makeup Gain」などのパラメーターで最大音量を調整し、小さい音に関しては「本当にそれぐらいの小さい音量でいいのか?」を自問自答しながら調整することが大切です。

おすすめのExpanderプラグイン

Expanderのプラグインは、「Gate & Expander」など、Gateとセットの機能を持ったプラグインが多いです。

FabFilter社「Pro-MB」

Fabfilter社「Pro-MB」はマルチバンドコンプレッサーとして有名ですが、エクスパンダーの機能も使えます。

Pro-MBの使い方や実際の効果はこちらでご紹介しています↓

FabFilter社「Pro-G」

Fabfilter社「Pro-G」はゲートプラグインとして有名ですが、エクスパンダーの機能も使えます。

FLUX::社「Pure Expander」

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもDTMプラグインの使い方をまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください。