音楽制作で必ずと言っていいほど行われるのが音源の書き出しです。

デモバージョン、ミックス(パターンA)、ミックス(パターンB)、マスター音源…

最終的には、音源ファイルを大量に抱え込んでしまうことも珍しくはありません。

そして、どのファイルがどのバージョンなのか区別がつかず、目的のファイルを探すのに時間がかかってしまうこともあるでしょう。

そこで重要になるのが「ファイル名の付け方」です。

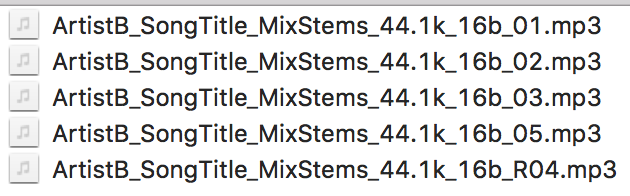

ファイル名の付け方は以前もご紹介しましたが、こちらの方法は「パっと見わかりやすい」「名前をつけた瞬間からファイルがキレイにソートされる」というメリットがあります。

おすすめのファイル名の付け方は?

LH_BodyAndSoul_Master_96k_24b_R01.wav

このような形が理想です。

一目見て、一瞬で情報を把握できるところがポイントです。

ここからは、このファイル名の1つ1つが何を意味しているのか、具体的に解説していきます。

ファイル名に入れるべき要素

ファイル名に入れておくべき要素は、こちらの7つです。

・アーティストID

・曲名

・ミックスバージョンorステム(楽器パート)のタイプ

・サンプルレート

・ビット深度

・修正番号

・拡張子

アーティストID

2~4文字で、アーティスト名を表す名前を決めます。

「LH」など、イニシャルでもOKです。

これで、1つのフォルダの中にいろいろなアーティストの楽曲を入れても、まず自動的にアーティスト名順に並べ替えられます。

日本語の場合、五十音の場合は順に表示されますが、漢字には順番がないので注意が必要です。

曲名

アーティスト名の次に、曲名を入れます。

これで「アーティスト名→曲名」の順にファイルを探しやすくなります。

タイトルにはスペースや句読点、アクセント記号を含めないことをおすすめします。

これは、ファイルのアップロードや受け渡しをした時に文字化けする可能性があるためです。

また、単語の語頭は全て大文字にすると可読性がぐんと上がります。

そのため、例えば「Let me love you」という曲名であれば「LetMeLoveYou」のような表記が理想です。

楽曲名は15文字以内に収めると、次にファイル名に入れたい要素が見やすくなります。

15文字以上のタイトルの場合は、省略するなどして対応するのがおすすめです。

長いタイトルだと、インポートした時や表示される時に途中で「…」と省略されてしまう可能性があります。

ミックスバージョン or ステム(楽器パート)のタイプ

曲名の次は、ミックスとステムを表す文字を入れましょう。

例えば最初の例のような「Master」などがこれにあたります。

こちらも「PercSection」のように単語の語頭は大文字にし、単語と単語の間にはスペースを空けないようにしましょう。

サンプルレート

オーディオファイルがどのサンプルレートで作られているのかを示します。

ビット深度

「16bit」「32bit」など、ビット深度を示します。

修正番号

2ケタの数字と「R」の文字で、修正番号を示しましょう。

数字が大きいほど新しいバージョンを表し、「R」は最新(Recent)を意味します。

2ケタの数字の最初に「R」とつけると、自動的にリストの最後にソートされるようになります。

拡張子

通常、ファイルが作られた時に自動に付いてくる文字です。

オーディオファイルの場合「.mp3」「.wav」などがあります。

拡張子はピリオドがセットになっているので、ファイル名では拡張子以外にピリオドを使わない方が良いです。

例えば「LetMe.LoveYou.wav」という名前にしてしまうと、「.LoveYou」や「.LoveYou.wav」が1つの拡張子だとコンピューターが誤認識してしまい、ファイルが再生できないことがあります。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもDTMにおけるデータ整理についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

参考:http://www.aes.org/technical/documents/AESTD1002.2.15-02_1.pdf