今回は、ギター・ベースやオーディオ機器におけるアンプのクラス(Class)の意味をまとめました。

ギター・ベースやオーディオ機器のアンプを購入するとき「クラスA」「クラスB」「クラスAB」など、さまざまな「クラス」が表示されています。

この「クラス」が一体何を意味しているのかを知ると、自分に最も合ったアンプを選ぶことができます。

はじめに:そもそもアンプの仕組みってどうなってるの?

そもそも、アンプはどのような仕組みで音が出ているのでしょうか?

例えばギターの場合は、ギターから送られてきた電気信号をアンプのInput(入力)に送り、その信号がアンプのトランス(変圧器)で電圧を上げて信号が増幅され、Output(出力)から出力されて音が出ています。

受け取った音(電気信号)をより大きくするために、トランスなどのパーツを通って音が大きくなります。

この音が大きくなるまでの間に(電気信号が増幅されるまでの間に)、どのようなパーツを通り、どれぐらい質のいいパーツが使われていて、どのような方法で電気信号を増幅させるかによって、最終的に出る音の大きさや質、アンプの耐久性などが変わります。

アンプにおける「発熱」と「効率」とは?

アンプでは、はじめに得たエネルギー(電力)が100%そのまま出力で使われるわけではありません。

アンプが電気信号を受け取ってから電圧を上げて増幅し、実際に音を出すまでの間、そのエネルギーが「熱」に変わってしまうことがあります。

せっかくのエネルギーが熱に変わってしまうと、出力で使える電力が減ってしまうので、あまり大きな音が出せなくなってしまいます。

加えて、熱を持ちすぎるとアンプ内のパーツが損傷してしまったり、出力の音(最終的に聞こえる音)の音質が悪くなってしまうため、「できるだけエネルギー効率のいいアンプ=あまり発熱しないアンプ」が好まれます。

アンプにおいては「電力」「信号」「効率」がカギであり、「いかに効率よく、原音に忠実なキレイな音が出せるか」がポイントになります。

アンプのクラス(Class)とは何か?

アンプで音を出すにあたって「効率」と「音質」が重要になりますが、アンプでOutput(出力)から音を出すには、さまざまな方法があります。

そこで、このクラスシステム(Class System)を使うことによってアンプの幅広い特徴を示しています。

クラスは主に9つあり、「A」「AB」「B」「C」「D」「E」「F」「G」「H」があります。

たくさんありますが、基本的には「A」「AB」「B」「D」の4つだけを覚えればOKです。

アンプのクラス「A」「B」「AB」「D」の違いまとめ

簡単にまとめると、アンプのクラス「A」「B」「AB」「D」の違いはこのようになります。

クラスA:出力は効率的ではないが、大きな音を出しやすく、最も音がキレイで原音に忠実

クラスB:クラスAよりは出力が効率的だが、大きな音を出しにくく、歪みが多い

クラスAB:出力が効率的で、なおかつサウンドがいい

クラスD:出力効率がピカイチで、音質もよく軽量化もしやすい

それではここからは、各クラスについてメリットとデメリットを解説していきます。

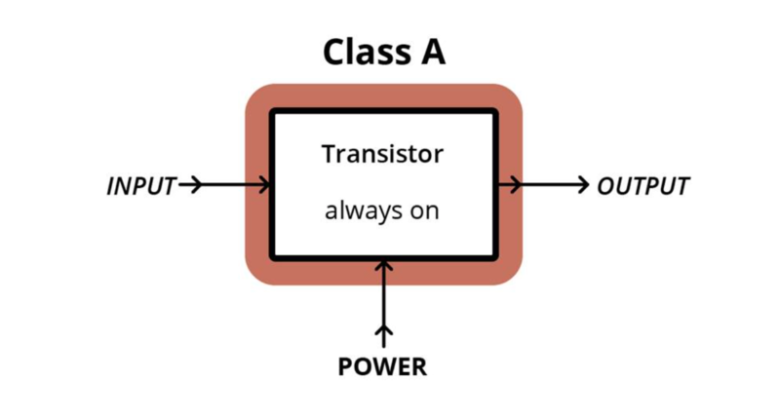

アンプのクラス:Class A(クラスA)

Class Aのアンプは、一言で言うと「最も音がキレイで音量を出しやすい」という特徴があります。

例えば10Wの電力を使った場合、Class BのアンプよりもClass Aの方が音量を大きく出すことができます。

そして、Class Aのアンプは音をキレイに出すことができるので、音を壊さずに、元の音を忠実に再現することができます。

また、演奏・再生した後のレスポンスも早いので、遅れがなくストレスが少ないというメリットもあります。

Class Aのデメリット

Class Aのデメリットは、出力が効率的でないので常に高い電力を必要とする点です。

そのため、電気代が多くかかってしまったり、ケーブルやアンプ内部が熱くなりやすくなったり、それゆえに部品が損傷しやすくなります。

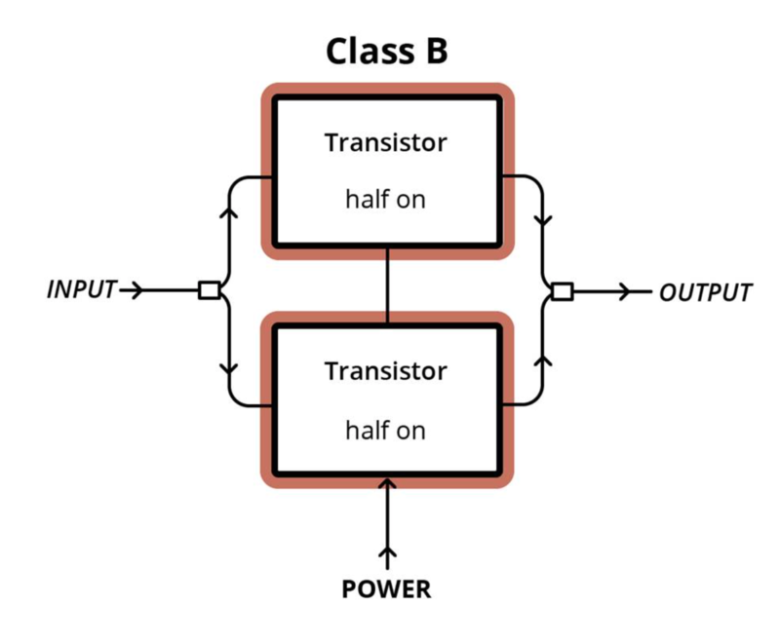

アンプのクラス:Class B(クラスB)

Class Bのアンプは、一言で言うと「出力が効率的」です。

図の通りトランジスタが2つ使われており、プッシュプル方式(Push-Pull Arrangement)になっています。

これは、片方のトランジスタでは電気信号のプラス(+)の波形を、もう片方のトランジスタではマイナス(-)の波形を増幅するという手法です。

増幅する信号の役割分担をしているので、1つのトランジスタだけに負担がかかる=熱を帯びやすくなることが減ります。

熱を帯びにくくなるので、パーツも損傷しにくくなっています。

さらに、演奏・再生していないときはアイドリング状態になるので、電力を節約することができます。

Class Bのデメリット

Class Bのデメリットは、2つのトランジスタを切り替えるがゆえに、音が歪んでしまう点です。

音の波形はプラスとマイナスを行ったり来たりするので、それゆえに2つのトランジスタがONになったりOFFになったり…を頻繁に繰り返してしまいます。

そのため、Class Aに比べて音質は劣ってしまいます。

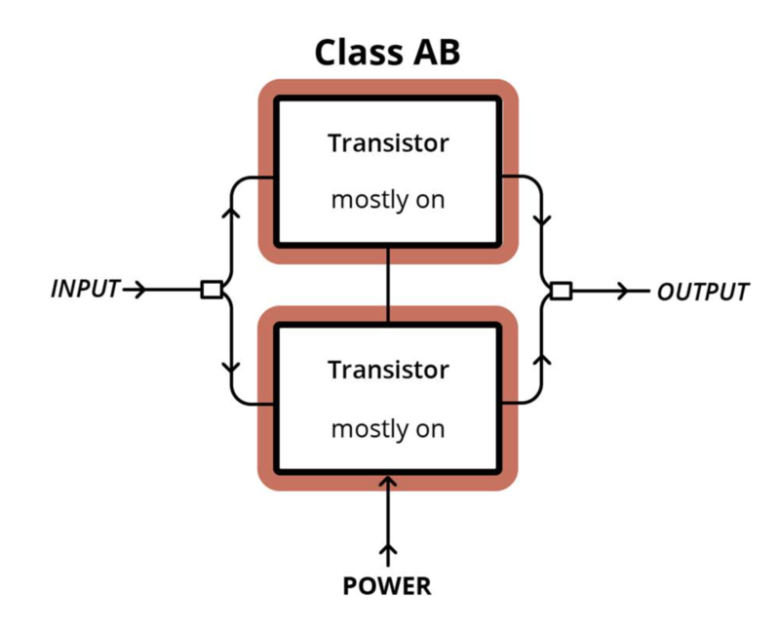

アンプのクラス:Class AB(クラスAB)

Class ABのアンプは、一言で言うと「Class AとBのいいとこ取りをしたタイプ」です。

Class Aの特徴は「出力効率が悪いが音質はいい」、Class Bは「出力効率はいいが音質は悪い」でしたが、Class ABはこれらのいいところだけを組み合わせたアンプです。

トランジスタに関して言うと、Class Bでは2つのトランジスタがON/OFFを頻繁に切り替えるがゆえに、音に歪みが出てしまうというデメリットがありました。

Class ABではこの問題を解消するため、2つのトランジスタを使う点は同じですが、どちらも常時使われているため、切り替えによる音の歪みなどが軽減されます。

Class ABのデメリット

Class ABの主なデメリットは、真空管が長いためClass Bよりは効率が悪い点です。

Class Bよりも熱を帯びやすくなりますが、それでもClass Aほど熱は帯びにくいです。

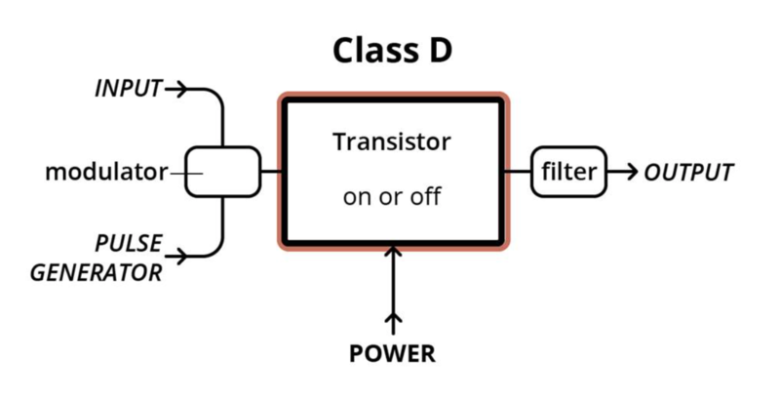

アンプのクラス:Class D(クラスD)

l

Class Dのアンプは、一言で言うと「軽くて出力が圧倒的に効率的」です。

効率で言えば、これまでのClass A,B,ABを上回るレベルです。

Class Dのアンプにはパルス幅変調(Pulse Width Modulation、PWM)が使われており、これにより大きなパーツが必要なく、熱を帯びにくくなり、非常に効率がよくなっています。

そのため、アンプ自体の重量が軽いので持ち運びに便利なほか、小さくても大音量を出しやすく、(Class Aほどではありませんが)音もクリアでキレイというメリットがあります。

※ちなみにClass A,B,Cの後に誕生したため「D」という名前が付いています。「デジタル=Digital」が由来ではありません。

Class Dのデメリット

Class Dのデメリットはノイズが発生しやすく、そのノイズ対策をするためにフィルターが必要=外部部品が必要である点です。

特に昔は問題点が目立っていましたが、現在のClass Dのアンプはこれらの問題が改善されており、デメリットよりもメリットの方がはるかに多いと言えるでしょう。

おすすめのアンプクラスは?

これまでの解説を踏まえると、特にこだわりがない人はClass Dからはじめてみるのがおすすめです。

音質や効率がよいほか、コンパクトなアンプも多数あるため、自宅にも置きやすいというメリットがあるためです。

迷ったときは、ぜひClass Dのアンプを検討してみてください。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもギター演奏のコツやアンプについてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

Crutchfield「Which amplifier class is the best?」

Guitar.com「Amp FAQ: What are tube amplifier classes?」

HumbuckerSoup「Class A vs Class B Amplifiers – What’s the Difference?」