今回は、Music Tech Guyが解説する「アルペジエイターをクリエイティブに使う5つの方法」をまとめました。

アルペジエイターはその名の通り「アルペジオを手軽に作るプラグイン」ですが、使い方を工夫すると非常におもしろいサウンドを作ることができます。

ここからは「アルペジオを作る」ということにとどまらない、アルペジエイターをクリエイティブに使う方法を5つご紹介していきます。

※動画内ではLogic Pro付属のアルペジエイターを使用していますが、同等の機能を持つ他のメーカーのアルペジエイターでも応用できます

はじめに:アルペジエイターとは?

通常のアルペジエイターは、MIDIでコードを打ち込むと、そのコードトーンに合わせて自動的にアルペジオのフレーズを鳴らします。

例えばこのようにAm7(A,C,E,G)を伸ばして打ち込み、アルペジエイターを使用すると、自動的に「タラララ・タラララ…」とアルペジオが鳴ります。

アルペジエイターの設定によって、コードトーンを低い音から順にさかのぼって行ったり、逆に高い音から下に下がったり、上り下りしたり、ランダムで鳴らしたりと、さまざまなパターンでアルペジオを作ることができます。

また、何分音符でアルペジオを鳴らすのか速さを設定したり、何オクターブ分の範囲を行き来するかを設定することもできます。

それではここからは、このアルペジエイターの機能を使って「アルペジオを作る」以外の使い方を5つご紹介していきます。

アルペジエイターの使い方1:ベースラインを作る

アルペジエイターのクリエイティブな使い方1つ目は「ベースラインを作る」です。

普通に「ボンッ」と跳ねるようなベースに対してアルペジエイターを使うと、はじめは単純に音を「ダダダダダ」と連打するだけになります。

しかしここで「Variation」と「Octave」の設定を変えると、たった1音打ち込んだだけでも動きのあるベースラインを作ることができます。

ドラムのキックに合わせてサインドチェインをかけてもよいでしょう。

アルペジエイターの使い方2:グリッド(Grid)を使って動きをつける

アルペジエイターのクリエイティブな使い方2つ目は「グリッド(Grid)を使って動きをつける」です。

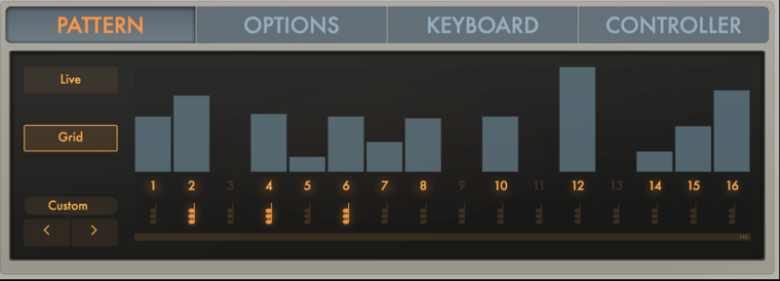

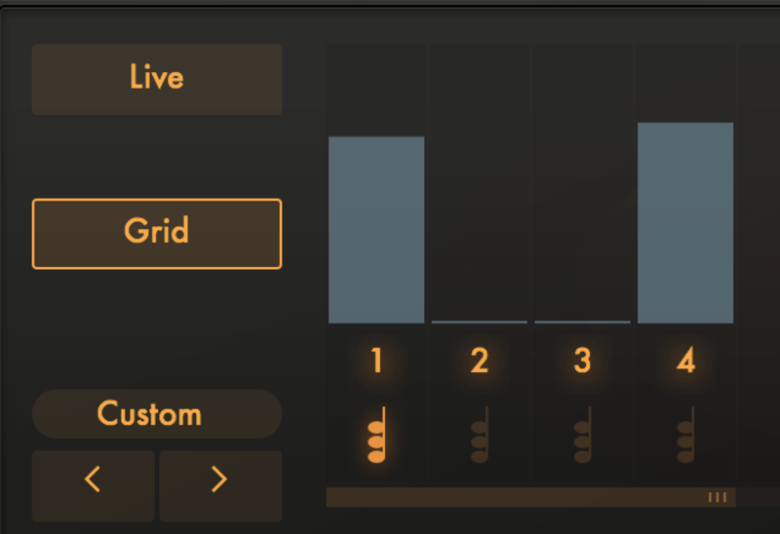

これは先ほどの「ベースラインを作る」の延長線になりますが、アルペジエイターについているグリッド(Grid)を使うと、打ち込んだMIDIに加えてさらに自由に動きをつけることができます。

Logic Pro付属のアルペジエイターの場合、グラフのグリッドを上げると、ローパスフィルターがかからなくなり、よりはっきりとした(元の音に近い)音が鳴ります。

逆にグリッドを下げるとローパスフィルターが強くかかり、こもった音になります(ゼロにすると音が鳴らなくなります)。

このグリッドを使うと、かんたんにリズムパターンを作ることができます。

このようにアルペジエイターを使ってリズムパターンを作る場合、MIDIは鳴らしたい音程を1つ打ち込んでおくだけでよいので、複雑なリズムを打ち込む必要がなくなります。

アルペジエイターの使い方3:リズミカルなコードラインを作る

アルペジエイターのクリエイティブな使い方3つ目は「リズミカルなコードラインを作る」です。

ここでお話するのは「打ち込んだコードをバラバラにしてリズミカルなコードラインを作る」のではなく、「コードを同時に鳴らしてリズミカルなコードラインを作る」というものです。

例えば、このようにコード進行を打ち込んでみます。

そしてアルペジエイターを立ち上げ、16分音符の1つ目と4つ目の部分だけを鳴らすようにグリッドを調整します。

しかしこのままでは、コードトーンを単音でバラバラに弾いてしまいます。

そのため、グリッドの数字の下にある音符が3つ重なったマークをクリックしてオレンジ色に点灯させます。

※アルペジエイターでコードを一気に鳴らす方法は、お使いのアルペジエイターによって異なります。

例えばAbleton Live付属のアルペジエイターでは「コードトリガー(Chord Trigger)」という名前の機能で搭載されています。

このように設定すると、設定した場所だけはコードトーンを全て鳴らし、それ以外の場所ではコードトーンヲバラバラに単音で鳴らせるようになります。

また、このLogic Pro付属のアルペジエイターではコードを伸ばすか伸ばさないかを決めることもできます。

グリッド(棒グラフ)をそのまま横にドラッグすると、音を伸ばす長さを決めることができます。

アルペジエイターの使い方4:メロディーを作る

アルペジエイターのクリエイティブな使い方4つ目は「メロディーを作る」です。

特にちょっとしたカウンターメロディーが欲しいとき、アルペジエイターがあればサクっとメロディーを作ることができます。

例えばメロディーが思い浮かばないとき、まずはアルペジエイターを使いたいトラックのMIDIにコードを打ち込みます。

その後、上記画像のように適当にグリッドを伸ばしたりグリッドを上げ下げして、かんたんなリズムパターンを作ります。

スタートの音をコードのルート音にしたくない場合は「Variation」「Inversion」などを変えてみましょう。

アルペジエイターの使い方5:ステレオ感のある派手なアルペジオを作る

アルペジエイターのクリエイティブな使い方5つ目は「ステレオ感のある派手なアルペジオを作る」です。

同じMIDIでも、アルペジエイターの設定を変えれば非常におもしろいサウンドを作ることが可能です。

例えば、グループトラック(Bus、サミングスタックなど)を作り、すべてのトラックを使ってコードを鳴らすようにMIDIを打ち込みます。

この複数あるトラックの中には、全く同じ設定のトラックがあっても構いません。

そして、各トラックのPanを振り分けます。

※ちなみにLogic Proの場合、Command+Panをクリックすると「ステレオパン」に切り替わり、オレンジ色のゲージになります

その後、各トラックに別々のアルペジエイターを使います。

Panをそれぞれ左右に降っており、さらにいろいろなリズムが組み合わさっているおかげで、とても広がりのあるサウンドになりました。

おすすめのアルペジエイタープラグイン

最後に、おすすめのアルペジエイタープラグインをご紹介します。

よりクリエイティブでおもしろいサウンドを手軽に作れるようになる製品をご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

Audiomodern社「Riffer」

BLEASS社「BLEASS Arpeggiator」

アルペジオエイターをクリエイティブに使う5つの方法まとめ

以上が「アルペジオエイターをクリエイティブに使う5つの方法」でした。

・ベースラインを作る

・リズムに動きをつける

・リズミカルなコードラインを作る

・メロディーを作る

・ステレオ感のある派手なアルペジオを作る

当サイトでは他にも打ち込みに関するさまざまなコツをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓